تجريد عراقي معاصر

في كتابه الهام “فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق” الذي صدر في ثمانينات القرن الماضي كان آل سعيد قد اقترح أباً جديدا للرسم المعاصر في العراق غير الأب الرسمي الذي اتفق المؤرخون على تكريسه باعتباره أول شخص عراقي يمارس الرسم في العصر الحديث، وكان ذلك الأب هو عبدالقادر الرسام (1887 ــ 1952).

لقد عثر آل سعيد على لقيته الافتراضية النادرة في أعمال نيازي مولوي بغدادي التي أنجزها في أربعينات القرن التاسع عشر. وليست صدفة أن يكون ذلك الأب المحتمل حروفيا. غير أن مولوي بغدادي هذا لم يكن سوى خطاط. لم يكن الرجل حروفيا بالمعنى الذي كان آل سعيد يروج له. ومع ذلك فليس ثمة تناقض بالنسبة لآل سعيد.

هنا بالضبط نقع على المعنى الذي تنطوي عليه فكرة آل سعيد عن الريادة (البداية) الفنية. فذلك الاقتراح لم يكن غريبا عن السياق المعرفي الذي التزم به آل سعيد في تعريفه لوظيفة الفن باعتباره مرآة روحية. وهو تعريف يلتزم التجريد مفهوما مطلقا يتخطى الرسم من خلاله شروط التشبيه التي تنحرف به في اتجاه واقعية مزورة، هي في حقيقتها من وجهة نظر آل سعيد مجرد زبد زائل يطفو على السطح.

لقد استعمل آل سعيد اكتشافه التاريخي (وهو اكتشاف لا يخلو من ظرف ومزاج شخصي) لشخصية وأعمال مولوي الخطية ذريعة للتقليل من القيمة الاعتبارية لعبدالقادر الرسام، الرجل الذي تعلم الرسم باعتباره جزءا من التمرين العسكري، يوم كان ضابطا في الجيش العثماني. من وجهة نظر آل سعيد كان حريا بمولوي أن يكون رساما، لا أن يكتفي بحرفته خطاطا. وهذا ما لم يحدث إلا بالنسبة لآل سعيد الذي رأى في أعمال مولوي نوعا من الإرث الفني الذي ينبغي أن نضعه في مكانه التاريخي اللائق، خارج محيط الحرفة التي ينتسب إليها.

في أوقات لاحقة سيضم آل سعيد رهطا من الخطاطين إلى تجمع “البعد الواحد” الذي تزعمه عام 1972، حين أقيم المعرض الأول لذلك التجمع الذي يعد إيذانا رسميا ببدء المحاولة الفنية التي سعت إلى استلهام جماليات الحرف العربي في الرسم. تلك المحاولة التي تعود بداياتها الأولى إلى تجارب مديحة عمر (1908 ـــ 2006) وجميل حمودي (1924 ـــ 2003) في أربعينات القرن العشرين.

وإذا ما كان آل سعيد قد سعى إلى احتكار التجريد حروفيا فإن تجارب حمودي الأولى (مديحة عمر أيضا بدرجة أقل) لم تقتصر على اقتناص الشكل حروفيا، بل تجاوزته إلى البناء الشكلي التجريدي، القائم على مفهوم الشكل لذاته، بالرغم من أن الاثنين قد أظهرا قدرا من الاحترام لمقاربات المعنى، وهو الأمر الذي تسلل إلى تجاربهما بتأثير مباشر من التيار السريالي بالنسبة لمديحة عمر وتأمل البناء الهندسي المتين للوحات بول سيزان بالنسبة لجميل حمودي.

موت الأب وأول التجريد الخالص

لكننا هنا لا نتحدث إلا عن بدايات، سيكون علينا دائما أن ننظر إليها بحذر، وبالأخص على مستوى تصنيفها أسلوبيا. كان وعي الحداثة متمكنا من حمودي بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التي استجابت مديحة عمر من خلالها لمعنى أن تكون رسامة، لا يكون الواقع المتداول مادتها في الرسم. كان حمودي هو الأكثر ميلا لبناء شكل تجريدي مغاير لما انتهت إليه الاتجاهات التشبيهية التي ترى قوة الرسم في قدرته على التشبه بالواقع.

أما مديحة عمر فقد اتخذ الشكل لديها طابعا رمزيا، كانت تسعى من خلاله إلى تمرير عدد من الأفكار الشعبية عن واقع مجاور، هو في حكم الغيب. كانت المرأة التي عاشت معظم حياتها في الولايات المتحدة تحيل الواقع إلى طقوسه السحرية، هناك حيث تتماسك الوقائع من خلال الاستسلام لها وجدانيا لا من خلال القبول بمنطقها وتفكيكه عقليا.

كان جميل حمودي قد أنجز سبقا تاريخيا بإصداره مجلة “الفكر الحديث” في منتصف أربعينات القرن الماضي. غير أن تلك المجلة وإن حققت جزءا من أهدافها من خلال إشاعة نوع مختلف من التفكير في الفن ومن خلاله بين الفنانين، غير أنها اصطدمت بسؤال الهوية الذي صار ملحا بتأثير مباشر من أفكار ساطع الحصري القومية التي هي مزيج منسجم من الافتراضات المقولبة لعالم ما بعد الاستعمار.

وهذا ما بدا واضحا في دعوة جماعة بغداد للفن الحديث (1952) التي تزعمها جواد سليم (1920 ــ 1961) إلى استلهام رسوم الرسام العراقي يحيى بن محمود الواسطي الذي عاش في بغداد في القرن الثالث عشر، وهي رسوم تشخيصية (تشبيهية). في تلك اللحظة التاريخية المتوترة صار التجريد يقف خارج القوس الذي فتحته فكرة الهوية الوطنية والقومية في الفن، وهي الفكرة التي صارت رائجة بين أوساط الفنانين العراقيين، بالرغم من أن حمولتها العقائدية كانت ثقيلة (صارت تثقل مع الوقت).

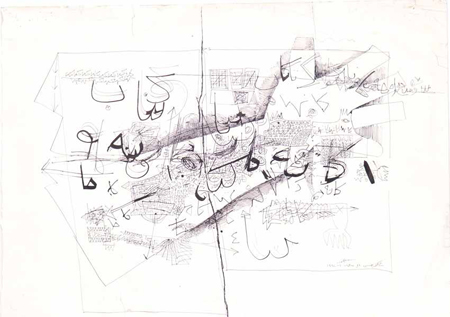

لوحة: غسان غالب

لقد بدا واضحا أن موقفا نقديا، سلبي المنحى قد وضع التجريد في قفص الشبهات، باعتباره اختراعا غربيا. وهو كذلك بكل تأكيد. غير أن الرسم التشبيهي كما كان يمارسه العراقيون قبل جواد سليم وبعده كان هو الآخر اختراعا غربيا. كان الواسطي مزوق كتب ولم يكن صانع لوحات.

وكما أرى فإن موت جواد سليم المبكر قد وهب الرسم الحديث في العراق مساحة ضرورية للاضطراب والقلق، كان من نتائجها أن استطاع الأبناء أن يخترعوا قواربهم الشخصية للنجاة في ظل غياب وصاية الأب الفكرية. كان معرض جماعة المجددين الأول (1965) قد انطوى على الصدمة الأولى التي كانت بمثابة إعلان قطيعة مع تاريخ بأكمله. كانت هناك لوحة للفنان سالم الدباغ (1941) يمكن اعتبارها تاريخيا اللوحة الأولى في تاريخ الفن العراقي المعاصر التي تنطبق عليها شروط التجريد الذي لا يستلهم الواقع ولا يقود إليه بل يخلق عالما مجاورا.

سالم الدباغ في الصدارة

وإذا ما كانت جماعة المجددين هي الجماعة الفنية الأولى في عراق الستينات من القرن الماضي التي أعلنت عن تمردها على سياق التفكير الفني الخمسيني من خلال تجاوزها لمفهوم الهوية المحلية والقومية والانفتاح على تحولات الفن في العالم، فإن سالم الدباغ يعد الفنان العراقي الأول الذي قدم نموذجا نقيا للتجريد، بالمعنى الذي يحقق الرسم من خلاله استقلاله عن أي معنى يسبقه أو يلحق به. كانت رسوم الدباغ (لا تزال) تستجيب لفكرة تصويرية نقية، هي خلاصة لمبدأ احتفاء عناصر الرسم بعضها بالبعض الآخر.

يرسم الدباغ المربع كما لو أن الروسي (بولوني الأصل) كازمير مالافيتش لم يرسمه من قبل. مع الدباغ صار المربع يكتسب صفة حياة لم تعش من قبل، حياة مليئة بالوقائع الغامضة. لقد استلهم الرجل وقع خطواته على السلم الموسيقي ليصنع منه مرآة لطريقة لا تستخف بالواقع، بقدر ما ترى فيه قوة شعورية تدفع في اتجاه اكتشاف الملاذات الآمنة التي لا يزال الرسم ينطوي عليها.

كانت رسوم سالم الدباغ بمثابة ارتجال، قطع من خلاله النشيد الجماعي استغراقه العميق في تكرار اللازمة الموسيقية. غير أن تجربة هذا الرسام ظلت عالقة في طريق وفدت إليه مختلف التأثيرات العالمية، إضافة إلى ما تبقى من تأثيرات المدرسة البغدادية، حيث كان شبح جواد سليم لا يزال مهيمنا على الأوساط البرجوازية، التي كانت تمثل الجهة الوحيدة المعنية بالفن.

في تلك المرحلة (سنة 1965 بالذات) أقام كاظم حيدر (1932 ــ 1986) معرض “الشهيد” وقدم اسماعيل فتاح (1934ــ2004) ليعرض رسومه المدهشة ببياضها. ولأن الاثنين كانا تشخيصيين بطريقة محدثة فقد أحدث ظهورهما نوعا من الخلخلة في السياق التاريخي للتجربة. لا تزال هناك إمكانية لكي لا يكون الرسم تجريديا بالكامل. هناك أمل برسم تشبيهي يرى الواقع من خلال أقنعة رمزية.

من التأمل إلى الروحاني

عام 1966 نشر شاكر حسن آل سعيد بيانه التأملي. مرة أخرى يمسك آل سعيد بخيط وهمي، غير أنه سيبقى هذه المرة ممسكا بذلك الخيط إلى نهاية حياته. في المقابل كان هناك نقيضه محمود صبري (1927 ــ 2012)، الرسام الرائد الذي بدا مهتما بالسياسة أكثر من زملائه، فكانت أعماله مثالية في انسجامها مع مبادئ الواقعية النقدية، ذات المنحى السياسي. صبري هذا وقد عاش معظم حياته خارج العراق كان قد أطلق على الملأ نظرية شخصية في الفن سماها “واقعية الكم”.

وهي نظرية تستند إلى أسس علمية تتعلق بتحولات المادة وتأثيرها على الشكل، غير أن ما يهمنا هنا أن تلك النظرية قد نتجت عنها رسوم قريبة من أسلوب التجريد البارد. وفي العموم فإن تلك الرسوم لم تجد لها صدى في التجربة الفنية العراقية، لا لأنها لم تعرض داخل العراق، بل لأن مرجعياتها الفنية كانت غامضة، إضافة إلى غموض النظرية العلمية التي كانت تستند إليها.

إنْ عدنا إلى البيان التأملي سنجد أن آل سعيد قد طرح تعريفا جديدا للعمل الفني، من خلاله يمكننا أن نستدل إلى أن هناك تغيرا عظيما قد طرأ على مفهوم اللوحة. بالنسبة لآل سعيد كان العمل الفني بمثابة وصف لا يتم دون أن يتخذ معنى الـ”معراج”، أي حركة صعود (من الذاتي إلى المحلي نحو العالمي فالكوني)، كما يتخذ معنى “التحول العكسي” أو “السقوط” (من الإنساني نحو الحيواني فالنباتي فالجرثومي).

لوحة: شاكر حسن آل سعيد

وما بين كل من المعراج والسقوط، ما بين حركة صعود وحركة هبوط سيتم الوصف غير المنحاز للعالم الخارجي عبر العالم الباطني. سيتمكن الفنان من كشفه، وذلك من خلال “مقاماته – الداخلية” أو “الذاتي ــ الكوني” الروحي وضمنا معراجه الحجيري، وذلك بعد مسيرته “المادية – الإنسانية”.

ما بين الكلمات هناك الكثير المستلهم من نظرية فاسيلي كاندنسكي في “الروحاني في الفن” بالرغم من اختلاف المرجعية الفكرية التي ينهل منها كل واحد منهما. لقد شبك آل سعيد الأسطورة الدينية بالحياة الجينية المحتملة، لينتهي إلى حقيقة أن ما ينبغي أن يرعاه الفن هو عالم مستل من الغيب، لا شكل محددا له، بل غالبا ما يكون مغمورا بالمياه، حسب الحكاية الدينية.

وإذا انتقلنا إلى جهة التطبيق نجد أن معاريج آل سعيد كانت في تلك السنة بداية تصور لا شكلي، سيتأجل تأثيره إلى منتصف العقد الثمانيني من القرن العشرين. ذلك لأن آل سعيد نفسه قد زج بنفسه ومعه فريق من الرسامين في طريق كانت مكتظة بالتأويلات اللغوية والتصويرية، حيث صار استلهام الحرف العربي جماليا، غاية ووسيلة في الوقت نفسه. كان الرسم يتعثر مرة أخرى بسؤال الهوية المحلية والقومية للفن، وهو سؤال عقائدي لم يأبه به الكثيرون.

جماعة الرؤية الجديدة

قبل المرور بتجمع البعد الواحد (1972) علينا أن نمر بجماعة الرؤية الجديدة (1969). كان هناك هاشم سمرجي وصالح الجميعي وضياء العزاوي ورافع الناصري ومحمد مهر الدين. خليط غير منسجم من الأساليب الفنية كان يود الخروج من الوصفة البغدادية الجاهزة التي دأب الكثير من الفنانين على استعمالها بذريعة الاستمرار في رفع لواء المحلية في الفن.

كان العزاوي قد اشتغل على تلك الوصفة وفكك أسرارها أكثر من زملائه الآخرين. من جهته حاول سمرجي أن يرمم صلته بالواقع من خلال اهتمامه بتفاعلات بنية العمل الشكلية ذاتيا، عبر تراكماتها البصرية فكانت رسومه بمثابة استرسال شعوري داخل مختبر الفن البصري (تجربة فازرلي بالذات)، أما الجميعي فقد كانت صلته بألواح التصوير الطباعي (زنك) قد قادته إلى صورة لعالم في طريقه إلى التشكل طباعيا، عالم لم يكتمل بعد.

الناصري كان قادما من الصين، تجريديا تلح عليه رؤى الطبيعة. كان العزاوي وحده من يمسك بالميزان المحلي لمعادلة صارت غامضة الطرفين. لقد شكل معرض جماعة الرؤية الجديدة (أصدرت الجماعة بيانا أظهرت من خلاله حماسة أفرادها للانفتاح على العالم) منعطفا مهما في المجال التداولي لنمط ثقافي جديد في المجال البصري اسمه الرسم التجريدي.

ذلك الحكم لا يقلل من أهمية ما سبقها وما رافقها من محاولات فردية، بقدر ما كان يهب تلك المحاولات فرصة للاستمرار والتطور في ظل تطبيع اجتماعي، ما كان له ليقع لولا ظهور جماعة الرؤية الجديدة، تلك الجماعة التي وجد عدد من أعضائها فرصة طيبة للانتشار عربيا من خلال العرض في بيروت.

لقد أحدث ذلك الخليط من الأساليب الفنية الذي انطوى عليه معرض جماعة الرؤية الجديدة تحولا في طريقة النظر إلى مفهوم “الجماعة الفنية” والتفكير فيه ومن خلاله. لم يعد المسعى الشكلي هدفا مقصودا لذاته، صار هناك حد من المقاربات الفكرية، على أساسها صار الفنانون يقيمون معادلة ظهورهم مجتمعين في ظل كتلة فنية موحدة. كانت جماعة الرؤية الجديدة نموذجا مثاليا لنزعة التنوع الأسلوبي ضمن إطار الدعوة إلى خلق فن جديد، يزاوج بين التراث والمعاصرة، بين المحلي والعالمي، بين الفكري المجرد والجمالي المحض.

من الطبيعة إلى القناع

كان فن هاشم سمرجي (1939) أشبه بقفزة غير متوقعة في فراغ، ما من سياق تاريخي جاهز يحتويه. فالفن البصري (أوب آرت) الذي اعتمده سمرجي سياقا لتجربته الفنية لم يكن هناك ما يمهد له في المحترف الفني العراقي. كانت الصدمة البصرية التي أنجزتها رسوم سمرجي تنبعث من امتناع تلك الرسوم عن الرضوخ للمعنى (في الحالة العراقية غالبا ما كان ذلك المعنى مقترنا بدلالات مأساوية متوترة كما هو الحال في رسوم كاظم حيدر على سبيل المثال). أما صالح الجميعي (1939) القادم إلى الرسم من عالم الطباعة فإن اهتمامه بتحولات ألواح الزنك وهي تتعرض للمعالجة التقنية قد خلق مفهوما جديدا للسطح التصويري، يغلب عليه الطابع اللاشكلي، حيث تلعب الصدفة دورا رئيسيا في ابتكار خرائط جديدة تكشف المادة من خلالها عن أبعاد جمالية كامنة.

في تلك المرحلة كانت رسوم رافع الناصري (1940 ــ 2013) تتودد إلى الفن التجريدي، من خلال خبرة بصرية استمدها الرسام من تربيته الفنية الصينية، فكانت الطبيعة (لا تزال) تلعب دورا حاسما في جعل الطرق التي تقود إلى المعنى المطلق لمفهوم الجمال سالكة أمام الرسم. لقد دأب الناصري على أن يمد يده إلى مفردات الطبيعة مستلهما جوهرها الجمالي الغارق في التجريد.

أما ضياء العزاوي (1939) فإنه لم يتخل عن إشاراته البغدادية (السومرية في مرحلة لاحقة) لتكون رسومه وسيطا بين الشكل وقوته الرمزية، بين المظهر التشبيهي وأبعاده التجريدية. كان العزاوي قد وجد أكثر من أقرانه في الشعر ضالة لحياة تخفف من عبء مادتها التصويرية من خلال لجوئها إلى الامتزاج بصورها التي تختبئ تحت طبقات من المجاز والاستعارة. كان السطح التصويري لدى العزاوي أشبه بالقناع، ما إن يزال حتى يزول الوجه معه.

العلامة الخيالية: مهدي مطشر نموذجا

لوحة: شاكر حسن آل سعيد

كانت الجرأة عادة شعبية عراقية، أكسبها الفن طابعا نخبويا. سيكون لمهدي مطشر (1944) نصيب كبير من تلك الحقيقة التي تبدو أشبه بالوهم.

منذ البدء أظهر مطشر ميلا واضحا إلى إيهامات وحيل الفن البصري. غير أن اهتمامه بالكوفي المربع (نوع من الخط العربي) دفع به في ما بعد إلى استلهام خيال ذلك المربع، في إنشاءات وتجهيزات أخذته بعيدا عن ألعاب الفن البصري.

كان هذا الرسام ينظر إلى فنه من جهة قدرته على إنعاش ذاكرته البصرية، حيث مشاهد الأرض الزراعية في بابل، هناك حيث ولد ونشأ. تلك الحقيقة التي يزودها الفن بأوهامه صارت تنفتح مع الوقت على الأبنية الأثرية في المدينة العريقة. وإذا ما كان مطشر متقدما على سواه من الفنانين العراقيين في مجال ريادة أشكال وتقنيات الفنون الجديدة، فإنه أيضا كان سباقا في استلهام شكل المدينة العراقية القديمة من خلال استخلاص قوانين بنيتها تجريديا.

كانت ثقته بالفضاء التصويري سببا رئيسا في تمكنه من الفراغ، فكانت أعماله عبارة عن مجموعة متلاحقة من الفراغات التي تتفاعل في ما بينها من غير أن تحد الخطوط من حرية حركتها. لقد حرص هذا الفنان المقيم منذ زمن طويل في فرنسا على أن يرعى الفراغ بحنان يفوق من جهة درجته ذلك الحنان الذي يحيط به خطوطه.

فن مهدي مطشر التجريدي بعمق هو صيغة متقدمة من صيغ تواشج العلامات بين ما هو تراثي وما هو معاصر.

المعلم ومريدوه

وإذا ما عدنا إلى عام 1972 فإن تجمع البعد الواحد كان الحدث الفني الأبرز في سبعينات القرن العشرين.

لقد نجح شاكر حسن آل سعيد في إقناع عدد من الرسامين بأن يحل الحرف العربي محل الوحدات التراثية الأخرى، في محاولة تأصيل الفن وابتكار هوية محلية له. لقد رفع ذلك التجمع شعار “استلهام جماليات الحرف العربي” في وجه دعاة الاستمرار في استلهام فن الواسطي بما انطوى عليه ذلك الفن من نزعة تشخيصية. كانت فكرة العودة إلى استلهام فني الخط والزخرفة العربية-الإسلامية قد أشعلت في أعماق أفراد ذلك التجمع نزعة صارت تؤكد على أن التجريد هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن من خلاله التعبير عن الروح العربية الممزوجة بفكرة التوحيد.

وإذا ما كان آل سعيد قد وجد في إقامة ذلك التجمع فرصة لزعامة هشة يسرب من خلالها أفكاره الصوفية التي بقي الكثير منها غامضا بل ومرتبكا، فإن إزاحته للحدود التي تفصل بين عالمي الخط والرسم قد وضعت تيار الحروفية في مواجهة فوضى عصفت بصلتها بالأسلوب التجريدي في الرسم، حين صار متاحا للخطاطين أن يتحولوا إلى رسامين لا يجيدون من صنعة الرسم وخياله سوى رسم الحروف.

لقد انتهت الحروفية إلى طريق مسدودة، وهو ما دفع شيخها ومنظرها آل سعيد إلى التخلي عنها نهائيا بدءا من منتصف الثمانينات من القرن الماضي، حين صارت رسومه (نظرياته أيضا) تدور حول الفن المحيطي واقتفاء الأثر. وفي كل ما فعل فقد ترك الرجل رسوما تجريدية ساحرة، سيكون علينا أن نقف أمام جرأتها التقنية بانفعال عاطفي مأخوذ بغنائية صوفية، هي في حقيقتها من بقايا أزمنة العشق الشرقي.“الجمال يساوي الكمال” كتب ذات مرة.

وإذا ما استثنينا جواد سليم، كونه الأب الرسمي للحداثة الفنية في العراق وفائق حسن كونه أكثر معلمي الرسم جدارة بذلك اللقب فما من أحد ترك أثرا إيجابيا عظيما في الأجيال الفنية اللاحقة مثلما فعل شاكر حسن آل سعيد، حتى ليمكننا القول إن آل سعيد هو الأب الحقيقي للفن التجريدي في العراق. لقد خرج جميع الرسامين التجريديين الذين سيكون لهم أثر واضح في صياغة ملامح المشهد التشكيلي في العراق، بدءا من منتصف ثمانينات القرن العشرين وحتى اليوم من عباءة الشيخ الذي اعترف لي عام 1999 بأنه نسي كيف كان يرسم. ولم يعد هناك من شيء يثير نزعته البصرية سوى النقطة. لذلك أنهى حياته الفنية برسوم على الورق كانت النقطة محورها ومادتها الوحيدة.

لوحة: ضياء الزاوي

من قلب تجربته الشكلية والتقنية خرج تجريديو الرسم العراقي اليوم: هيمت محمد علي، نديم كوفي، هناء مال الله، غسان غائب، كريم رسن، سلام عمر، هيمت محمد علي، سامر أسامة. هناك آخرون يدينون بالولاء لآل سعيد، غير أنهم لم ينجحوا في الإفلات من دائرة تقليده المباشر.

يتمتع نديم كوفي (مقيم الآن في هولندا) بذائقة مدنية، نادرا ما تمتع بها فنان عراقي. تنويعاته تكشف عن نزعة معرفية متأصلة في أعماقه. بالنسبة له فإن الشيء لا يقود إلى معناه مباشرة. هناك الصورة وهناك في المقابل ما يمكن أن يشكل صورة مضادة. دخل كوفي إلى الرسم، كما لو أنه يدخل إلى مختبر كوني، مواده لا تزال لينة وطيعة وقابلة للتكوين.

لم تكن لديه مشكلة مع التشخيص، غير أن محاولاته التشخيصية غالبا ما تنتهي برؤى وأفكار تجريدية. كان نديم (لا يزال) مهموما بعالم يقيم وراء الشكل، عالم لا يكشف عن ذاته بيسر، بل يتطلب الوصول إليه شيئا من الصبر وقدرا عظيما من الخيال. هذا الرسام في كل ما يفعله يحاول أن يحطم رقما قياسيا في الصبر على الرسم، كونه منفيّا.

هناء مال الله ورثت من آل سعيد اهتمامه بالأثر. غير أنها لم تكتف بالأثر المباشر. وحيدة في منفاها اللندني صارت تفكر بأثر سرمدي، فلم يعد يعنيها أن تقول “لقد كنت هناك” بل كل ما صار يعنيها أن تقول “إنني أحمله معي” وهي تقصد أثرا غيبيا يمكنه أن ينتحل صفة العلامة المهاجرة. صارت مال الله لا ترعى وحدات جمالية هي جزء من نسيج بيئي صادره النسيان، بقدر ما صارت تتماهى مع قدرتها البصرية على ابتكار مفردات جمالية معاصرة، تعدها بحياة استثنائية ترتفع بها من العادي الى مستوى الكمال المتخيل. هذه رسامة تقاوم النسيان بصبر الأنثى التي ترى الحكاية ناقصة ما لم تختلط الروائح بها.

أما كريم رسن (يقيم الآن في كندا) فإنه يمثل مزاجا عراقيا قديما. في بداياته استهوته الرموز الشعبية، فكان يرسمها بأناقة لا تخلو من شعور عميق بالعبث. بعد ذلك جرته الأشكال إلى مخابيء أسرارها. هناك عدم ميسر لا ينفيه وجود صار ميسرا هو الآخر. يلعب رسن بالأصباغ كما لو أنه يداعب بالمحراث أرضا، يعتقد أنها لا تزال بعيدة عن متناول خياله وخيال نباتاته المحتملة.

رسومه هي صنيعة صراع بين أشكال لن يكتب لها أن تظهر وبين تقنيات صار الرسام يحرص على اخفائها. في منفاه صار قريبا أكثر من المعنى. لقد تخصص في الفقدان. ولأنه قد تخلص من عبء المعنى فقد صار عليه أن يأسر أشكاله المتلاشية ذاتيا في شبكة من الخطوط، خشية أن يضيع كل شيء. للمنفي كرامته التي تعبر عن ذاتها من خلال تحدي المجهول.

من جهته كان غسان غائب (يقيم الآن في الولايات المتحدة) حريصا في بداياته على الثناء على الطبيعة تجريديا. كان نيكولاس دو ستايل أمثولته في ذلك. غير أن إقامته الطويلة في عمان علمته الشيء الكثير عن الألم. تخلى هذا الرسام عن الطبيعة من أجل أن يفسح لمادة الفحم مجالا واسعا في رسومه. بدا له أن كل شكل في إمكانه أن يكون مشروعا لمغامرة لا شكلية لن تنتهي بالانتهاء من رسم اللوحة. هناك دائما لوحة لم ترسم بعد. صار الرسم بالنسبة لغسان محاولة للنسيان.

عطر من أجل آل سعيد

بدأ هيمت محمد علي (كركوك 1960) الرسم تجريديا، بالرغم من أنه حاول أن يكون غير ذلك متأثرا بالتعبيرية والوحشية. عام 1982 أقام معرضه الشخصي الأول في بغداد الذي كشف من خلاله عن خبرة عصامية بالرسم. في تلك السنة انتبه آل سعيد للفتى القادم من كركوك وبدأت مراسلاتهما التي وجد فيها هيمت فرصة لأن يكون تلميذا للرسام الذي أحبه. لقد قطع هيمت يومها صلته بالتشخيص بقناعة أن الرسم لن يكون دائما هناك.

لم يعد شرط أن تكون تشخيصيا قائما بالنسبة له لكي يكون رساما. وكما أرى فإن تجربة هيمت بكل تحولاتها الأسلوبية تقوم على التحرر من تلك العقدة. هيمت هو الابن الخالص للتجريد. ليست لديه مشكلات الرسام الذي يسعى إلى الانعتاق من قيود الرسم المدرسي. فهو لا يبدأ من وصفة جاهزة تمكنه عناصرها من الوصول إلى نتائج معروفة سلفا.

لا يزال بعد أكثر من ثلاثين سنة من التفرغ الكلي للرسم عاجزا عن وضع خطط للبدء بالرسم. وليس من باب الصدفة أن يجد هيمت في الرسم وأسلوب العيش اليابانيين وهو الذي زار اليابان وأقام العديد من المعارض هناك مرجعي معرفة بما لا يمكن أن يتعلمه المرء عن التجريد في الغرب. فالرسام الذي لم يتعلم الرسم في إطار المفاهيم الغربية كان قد وجد ضالته النفيسة في اليابان.

هيمت الذي أقام في بيروت ذات مرة معرضا تحية لمعلمه آل سعيد عرف كيف يزاوج بين عالم الغيب الذي كان مسرحا لتأملات آل سعيد وبين خيال عالم يعيشه المرء في اليابان ممسكا بخفة واقعيته. وكما أرى فإن هيمت الذي لم يرسم زهرة استطاع من خلال رسومه أن يغمرنا بعطر تلك الزهرة.