الرحلة الدمشقية الخطرة

كنت قد كتبت هذه الشهادة قبل سنوات، وأعيد اليوم تدوينها ونشرها لأن الحديث عن نزار قباني لا ينتهي. ولأنها ترتبط بفكرة الاهتمام بمقام شاعر وتكريمه وإيلائه ما يليق به، في عدد مجلة “الجديد” الممتاز المخصص لنزار قباني.

قبل هذه اللحظة بأعوام بعيدة، لم أعرف بدقة من الذي تجرأ ودعا نزارا لإحياء أمسية شعرية في مكتبة الأسد بدمشق أواخر الثمانينات، لكنني أفهم أن حدثا من هذا النوع لابد له من أن يمر من مكتب رئيس الجمهورية.

كان السوريون يعرفون أن بعض المتنفذين في الحكم في ظل البعث منذ الثامن من مارس 1963 لديهم تصنيفات إدانة جاهزة مثل “برجوازي” سرعان ما يطلقونها على من لا يحبون، ونزار قباني ابن أسرة دمشقية عريقة، وتكفي العراقة والأصالة الدمشقية لجعل بعض الموتورين الحاملين حقداً تاريخيا على المجتمع المتحضر أن يستحضروا مقولات الصراع الطبقي التي هي جوهر المنطلقات النظرية لحزب البعث، وهي التي أسست لنكران دور البرجوازية الوطنية المشرف في مرحلة النضال الوطني للحصول على الاستقلال وقبل وصول البعث إلى السلطة.

كانت هذه النزعة واضحة عند بعض الموتورين وبخاصة أولئك الذين ترأسوا مواقع الإعلام والنشر، وهم لا يملكون مواهب أصيلة، فأرادوا تحطيم الرموز الأدبية والإبداعية التي لا يصلون إلى قاماتها، فانتشرت في الصحافة النقدية الأدبية حملات قاسية ضد نزار قباني وعمر أبي ريشة حتى طالت شاعرا علويا كبيرا هو بدوي الجبل لأنه ينتمي إلى أسرة عريقة.

نزار وبلقيس الراوي

لكن دمشق بقيت وفية لمبدعيها، وقد عاشت فرحا غامرا وشوقا عارما للقاء ابنها العاشق المنفي نزار قباني وهي تستعد لعودته إلى حضنها الدافئ بعد غياب شبه قسري طال عقودا.

ولم يكن هناك قرار بمنع نزار من دخول دمشق، فقد تجاوز رجال الحكم نزق الستينات، وصار همهم أن يقلدوا البورجوازية ذاتها في طرائق العيش، وهدأت النزعات العدائية في السبعينات وتوارت شعارات الصراع الطبقي مع ظهور طبقة السلطة الحاكمة.

لم يكن نزار يظهر أي عداء للسلطة في دمشق، ولم يقطع صلته بوطنه، وأحسب أنه زار دمشق مرات دون ضجيج، فأهله في الشام، وإقامته لسنوات في بيروت تجعله دائما على بوابات دمشق.

ولم أكن أتحفظ في ذكر نزار قباني والإشادة بشعره على شاشة التلفزيون السوري حين أقدم برامجي التلفزيونية عن الشعر والشعراء، وكنت أدرك أن بعض أولي الأمر يتحفظون، ولكنهم لايصرّحون.

ولم يكن نزار قد فعل ما يدفع النظام في سوريا إلى موقف رافض أو معاد له، لكنه لم يفعل ما يجعل النظام يحتفي به، وربما كان استشهاد زوجته بلقيس هو الحدث الذي جعل نزارا يعبر عن غضب شديد على كل الأنظمة، ويخص الوطن الذي تخاف منه النجوم وتفر منه الطيور، وإن لم تكن هذه الإشارة الشعرية تعني اتهاما مباشرا يستدعي موقفا صريحا من النظام السوري، لكنها كانت كافية لإثارة شعور بالضيق والامتعاض. يقول نزار في رثاء زوجته التي استشهدت في بيروت بتاريخ 1981/12/15م إثر انفجار حدث في السفارة العراقية.

بلقيسُ

يا قَمَرِي الذي طَمَرُوهُ ما بين الحجارَةْ..

الآنَ ترتفعُ الستارَةْ..

سَأَقُولُ في التحقيقِ..

إنّي أعرفُ الأسماءَ.. والأشياءَ.. والسُّجَنَاءَ..

والشهداءَ.. والفُقَرَاءَ.. والمُسْتَضْعَفِينْ..

وأقولُ إنّي أعرفُ السيَّافَ قاتِلَ زوجتي..

ووجوهَ كُلِّ المُخْبِرِينْ..

…

وأقول: إنَّ عفافَنا عُهْرٌ..

وتَقْوَانَا قَذَارَةْ..

وأقُولُ: إنَّ نِضالَنا كَذِبٌ

وأنْ لا فَرْقَ..

ما بين السياسةِ والدَّعَارَة

سَأَقُولُ في التحقيق: إنّي قد عَرَفْتُ القاتلينْ

وأقُولُ: إنَّ زمانَنَا العربيَّ مُخْتَصٌّ بذَبْحِ الياسَمِينْ

وبقَتْلِ كُلِّ الأنبياءِ.. وقَتْلِ كُلِّ المُرْسَلِينْ..

حتّى العيونُ الخُضْرُ.. يأكُلُهَا العَرَبْ

حتّى الضفائرُ.. والخواتمُ والأساورُ.. والمرايا.. واللُّعَبْ..

حتّى النجومُ تخافُ من وطني.. ولا أدري السَّبَبْ..

حتّى الطيورُ تفرُّ من وطني..

و لا أدري السَّبَبْ..

وليس سرا أن دمشق وبغداد كانتا ضرتين لحزب البعث تختصمان، وكان نزار يتقرب من بغداد أواخر الستينات ويخطب بلقيس الرواي العراقية وينشد قصيدته الرائعة في مهرجان المربد:

مرحباَ ياعراق، جئت أغنيك

وبعض من الغناء بكاء

أكل الحزن من حشاشة قلبي

والبقايا تقاسمتها النساء

وحين وقعت النكسة صرخ نزار في وجه الحكام والمسؤولين العرب يومذاك، ولم يجرؤ أحد منهم على محاكمته لهول الفاجعة، لكنهم خبأوا في قلوبهم حنقا عليه وهو الذي نعى للأمة “نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة”، وشكا للوطن تحوله من شاعر حب إلى شاعر سياسة “يا وطني الحزين، حوّلتَني بلحظةٍ، من شاعرٍ يكتبُ الحبَّ والحنين، لشاعر يكتبُ بالسكين”، فضلاً عن مصارحته للأنظمة بأن سياساتها القمعية هي المسؤولة عن هزيمة العرب:

لو أحدٌ يمنحني الأمانْ..

لو كنتُ أستطيعُ أن أقابلَ السلطانْ

قلتُ لهُ: يا سيّدي السلطانْ

كلابكَ المفترساتُ مزّقت ردائي

ومخبروكَ دائما ورائي..

عيونهم ورائي..

أنوفهم ورائي..

أقدامهم ورائي..

كالقدرِ المحتومِ، كالقضاءِ

يستجوبونَ زوجتي

ويكتبونَ عندهم..

أسماءَ أصدقائي..

يا حضرةَ السلطانْ

لأنني اقتربتُ من أسواركَ الصمَّاءِ

لأنني.. حاولتُ أن أكشفَ عن حزني.. وعن بلائي

ضُربتُ بالحذاءِ.. أرغمني جندُكَ أن آكُلَ من حذائي

يا سيّدي السلطانْ لقد خسرتَ الحربَ مرتينْ

لأنَّ نصفَ شعبنا.. ليسَ لهُ لسانْ

ما قيمةُ الشعبِ الذي ليسَ لهُ لسانْ؟

وقد بقيت هذه القصيدة حية في عقول الناس وفي قلوبهم يرددونها ويحفظونها وتزداد أجهزة القمع حنقا على نزار.

وحين تسلم الرئيس حافظ الأسد رئاسة الجمهورية في سوريا كانت قصيدة نزار في رثاء عبدالناصر تتردد أصداؤها على كل لسان:

قتلناك يا آخر الأنبياء

ليس جديدا علينا

اغتيال الصحابة والأولياء

فكم من رسول قتلنا

وكم من إمام ذبحناه وهو يصلي صلاة العشاء

فتاريخنا كله محنة، وأيامنا كلها كربلاء.

وقد بدأت صلة لطيفة تنعقد بين نزار وبين النظام في دمشق حين امتدح نزار حرب أكتوبر، وكتب قصيدة جميلة يشيد فيها بميسون الشامية مرصعا قصيدته على سيف دمشقي، عائدا إلى حبيبته دمشق بعد غياب سبع سنين عجاف:

أتراها تحبني ميسونُ..؟

أم توهمت والنساء ظنونُ

يا ابنة العم… والهوى أمويٌ

كيف أخفي الهوى؟ وكيف أبينُ؟

هل مرايا دمشق تعرف وجهي

من جديد أم غيرتني السنين؟

آه يا شام.. كيف أشرح ما بي

وأنا فيك دائما مسكون

وطني، يا قصيدة النار والورد

تغنت بما صنعت القرون

اركبي الشمس يا دمشق حصانا

ولك الله… “حافظٌ” و”أمينُ”.

لم يكن كافيا أن يذكر نزار كلمة “حافظ” في نهاية قصيدته، دون إشارة واضحة، وربما اضطرته القافية إلى أن يذكر “أمين” وهذا يدل على أنه لم يكن يقصد حافظ الأسد، وإلا لصح التأويل بأنه كذلك يذكر أمين الحافظ. ولكن علاقة نزار لم تكن سيئة مع حافظ الأسد.

كان نزار يبتعد عن التشخيص، فهو ضد الطغيان وضد الظلم وضد كل الأنظمة التي تقمع الحريات، ولكنه كان لا يسمي السياف الذي يهجوه، ولا الديك السادي السفاح، وكان يدرك أن الموقف الشعري أمر يختلف عن الموقف الشخصي.

علاقة حذرة مع السلطة

ولن أزيف حقائق عرفتها عن قرب كي أرضي الحالة الراهنة التي يحب السوريون فيها بعد ثورتهم أن يؤولوا مواقف للشاعر، مع تقديري لكون نزار لا يكن في دواخل نفسه ولاء للنظام، لكنه لم يكن يعلن حرباً على حافظ الأسد، وكان الأسد يحرص على علاقة جيدة مع شاعر دمشق الكبير، فحين مرض نزار ودخل المستشفى الأميركي ببيروت بادر حافظ الأسد إلى الاطمئنان عليه، وأوفد له من يزوره باسمه، وقد زحف إلى المستشفى لعيادته عدد كبير من الوزراء والشخصيات التي تمثل النظام فضلا عن أصدقاء الشاعر ومحبيه، ويومها ردّ نزار بتحية طيبة عبر رسالة وجهها لحافظ الأسد، ذكر فيها عرفانه بعناية الرئيس به وسؤاله عنه وعن المبدعين وخص بالذكر عاصي الرحباني وفيروز، وفي رسالة أخرى وجهها إليه من دمشق ردّ على تحية حافظ الأسد ردا دبلوماسيا جميلا.

ولم تكن هذه العلاقة الشخصية في غير تماس مباشر، موضع انتقاد شعبي، فالظروف التي كانت تعيشها سوريا في أواخر التسعينات كانت أقل احتقانا من أوائل الثمانينات، ولكن طيف هذه العلاقة بقي ضبابيا فلم يتقرب نزار من السلطة رغم احتفائها الطفيف به، ورغم المودة التي كان يحيطه بها بعض رجال النظام مثل وزير الدفاع الأسبق العماد مصطفى طلاس، وآخرون يعرفون قدر نزار ومكانته، ولكنهم لا يعلنون أسئلتهم عن سر غيابه وابتعاده عن دمشق، لأنهم تعودوا أن يقرأوا الأسرار عن بعد، وأن يصبحوا بارعين في تأويل الأحاديث.

على صعيد شخصي كنت أتجاهل التأويل، وأجس النبض في تعليقات أدبية لي على شاشة التلفزيون، وأشهد للحقيقة أنني لم أتلق أيّ انتقاد أو منع حين تحدثت عن شعراء سوريين كبار لم يكونوا في موضع الرضا الكلي عند النظام، فقد كنا نبث قصائد لعمر أبي ريشة وبدوي الجبل ونزار قباني، وكنت المسؤول عن برامج التلفزيون وما يُبث فيه، وقد قدمت ندوات شعرية نقدية عنهم فلم يعترض أحد، ولم يكن يغيب عني أنني أخترق حاجزا، بعد غياب عن التلفزيون السوري الذي احتفى بهم مطلع السبعينات عبر برنامج شهير كان اسمه “دائرة الضوء” قدمه الإذاعي الشهير الصديق الراحل نذير عقيل.

كنت أتجاهل امتعاض بعض من لا يعجبهم توجهي، وربما كانت صلتي الشخصية بحافظ الأسد، وقد نمت في الثمانينات بسبب حضوري على شاشة التلفزيون، هي التي تجعل الآخرين يصمتون، ربما لظنهم بأنني لا أقدم على ذلك إلا بموافقة شخصية من الرئيس، والحقيقة أنني كنت في لقاءاتي مع حافظ الأسد قبل أن أصبح مستشاره السياسي، أقرأ في ثنايا الحديث معه أنه لا يمانع في ذلك، وكنت تحدثت مرات عديدة في لقاءاتي الشخصية معه عن شعر البدوي وأبي ريشة ونزار وسواهم من شعرائنا الكبار، وكنت أجده مستمتعا بالحديث ومسهما فيه وسائلا عن بعض التفاصيل، ولم ألحظ قط أنه تضايق من ذكر أحد من هؤلاء الذين لم يكونوا على صلة وطيدة مع النظام، وبالطبع كان الحديث عن شعرهم وعن إبداعهم، ولم يكن حديث مواقف سياسية، لكن هذا القبول جعلني أقدم عنهم برامج وندوات أدبية في التلفزيون السوري دون قلق أو حذر.

كان نزار قد اختار لندن مستقرا له، وبعدت به الشقة عن دمشق، وكنت على صلة به عبر شقيقه السفير الدكتور صباح القباني الذي نعمت بصداقته الحميمة على مدى سنوات طويلة من مطلع الثمانينات.

كان صباح قباني أستاذا لكل الإعلاميين الذين جاءوا بعده إلى التلفزيون السوري، فهو أول مدير له، وقد أرسل سفيرا لسوريا في الولايات المتحدة الأميركية ( 1974 – 1980) وبرز دوره البارع في تمتين صلة الرئيس حافظ الأسد بالرئيس الأميركي جيمي كارتر، وحين عاد من سفارته ليقيم في دمشق بتنا صديقين نلتقي باستمرار، وكنت أنهل من ذوقه الرفيع ومن معرفته الواسعة ومن خبرته العميقة ومن فنونه ومواهبه وأرى فيه صنوا لشقيقه نزار في إبداعه، وربما يفوق أخاه أيضا في فنون الدبلوماسية.

وعبر صباح قباني أرسلت لنزار بعض ما كتبت عنه منذ أواسط السبعينات، وأهمها مقال لي حول “الكون الشعري عند نزار قباني” وكنت أنتقد فيه كتاب الناقد الكبير محيي الدين صبحي الذي احتفى بهذا المقال، وكان سبب صداقتي معه، ثم مع نجاح العطار التي تعرفت إليها، وكانت رئيسة تحرير مجلة الموقف الأدبي، يوم قدمت لها مقالي وأنا في مطلع العشرينات من العمر قادما من مدينتي إدلب في الشمال السوري متوجسا قلقا من زحام العاصمة، لكن ترحيب الدكتورة نجاح بي وثناءها على مقالي أسسا لصلة مودة طيبة تعمقت بعد أن صارت وزيرة للثقافة.

نزار في دمشق

المهم أنني فهمت من أصدقاء لي أن دعوة نزار لإحياء أمسية شعرية في مكتبة الأسد جاءت من باسل الأسد شخصيا، وكان باسل يعامل في أوساط النظام على أنه الرئيس القادم لسوريا.

كانت مهمتنا الأولى في التلفزيون هي تسجيل وقائع الأمسية، فنحن لسنا الجهة المضيفة، لكن دورنا رئيسي، وقلت للوزير سلمان إنني أرغب في أن أسجل حوارا تلفزيونيا مع نزار قباني، وأحسب أن نزار قباني لم يسجل حوارا مع التلفزيون السوري بعد حوار نذير عقيل معه في دائرة الضوء. ووافق الوزير على إجراء الحوار.

هرعت إلى بيت المعتز شقيق نزار، لأرحب بالشاعر الكبير، ولأبدأ صلة شخصية معه، وكان شقيقه صباح عرّاب هذه الصلة الحميمة، واتفقت مع نزار على موعد الحوار.

كان نزار سعيدا بأن يجد من سيجري معه الحديث التلفزيوني محبا له، عارفا لمكانته الشعرية، ومطلعا على تفاصيل حياته وأدبه، وحافظا للكثير من شعره، وهذا ما جعل لقاءنا يتحول إلى مودة وصداقة.

وخططت لأن يكون الحوار مع نزار ذا نكهة مختلفة عما سبق من حوارات معه أو مع سواه من كبار الشعراء الذين حاورتهم من قبل، فطلبت من صديقي الإعلامي علاء نعمة أن يعد فيلما وثاثقيا عن نزار، يصور فيه بيت نزار في دمشق القديمة، وأن يرافق نزارا في زيارة للحي، وأن يسجل أسئلة يشاركني فيها بعض أصدقاء نزار، وأذكر أنني اخترت الناقد الكبير الدكتور حسام الخطيب والمحامي اللامع نجاة قصاب حسن، والموسيقي المهندس سعدالله آغا القلعة، والشاعرة مها قنوت، وعددا آخر من المهتمين من أصدقائنا المشتركين وقد وجهوا أسئلة لنزار عبر الفيديو، ليجيب عنها في اللقاء.

قبل يومين من موعد الأمسية تنبهنا في التلفزيون إلى أننا قد نواجه طوفانا بشريا لن تتسع له صالة مكتبة الأسد، وتوقعنا أن تزحف دمشق كلها إلى ساحة الأمويين لترحب بشاعرها الكبير، وسارعنا إلى نصب شاشات تلفزيونية كبيرة في عدة أركان من الساحة الشهيرة الكبيرة، كي ننقل الحفل عبر الكاميرات ونتيح للناس أن يتابعوا الأمسية في الساحة وفي الشوارع الضخمة التي تتفرع عنها، وحسنا فعلنا فقد اكتظت الساحة والشوارع المؤدية إليها قبل ساعات من موعد الأمسية، في احتفاء لم تشهد دمشق له مثيلا في أمسيات الشعر.

كانت دمشق تعبر عن عشقها ووفائها لشاعرها، لابنها البار بها، لمن علم الأجيال فيها كيف يحبون ضفائرها وخمائلها، ويعشقون ياسمينها وأشجار التفاح والنارنج والليمون فيها، وكيف يتغزلون بحبيباتهم، وكيف يكونون أوفياء لأمهاتهم وأوطانهم، وكيف تكون كلمات أغانيهم باذخة بجمالها، مترفة بمعانيها، أنيقة بألفاظها، وكيف يحملون هموم أمتهم في انتكاستها، وكيف يحيُّون أطفالها ويجدون فيهم الأمل بعد اليأس والنصر بعد الهزيمة.

وكانت نساء الشام اللواتي كن في طفولتهن يضعن تحت وسائدهن دواوين نزار التي عبرت عن المخبوء من مشاعرهن، والخفي من خفقاتهن، والممنوع من رغباتهن، والنازف من جراحهن، يوم لم يكن أحد قبله يجرؤ على أن يكشف اللحاف عن المكنون، قدمن يرحبن بالعاشق الكبير الذي عبر عنهن مذ قالت له السمراء، وحكت له عن طفولة نهد، فرقص السامبا، وكتب قصائده المتوحشة، ورسم بالكلمات كتاب الحب، ودوَّن تاريخ النساء، خارجا عن القانون، وقدم قصائد مغضوبا عليها، لكنه أبدع أبجدية الياسمين وأكمل قاموس العاشقين.

كنت أجلس في الصف الثاني وأمامي في كرسي الراعي العماد طلاس، وكنت علمت أنني مدعو في اليوم التالي لعشاء في منزل العماد الذي يحب الشعر ويعنى بالشعراء والفنانين.

وكانت ثمة دعوة لعشاء في اليوم الثالث من وزير الإعلام. وكان جدول مواعيد نزار ممتلئا، فكل المسؤولين يحرصون على أن يرحبوا بضيف باسل الأسد إن لم يكن ترحيبهم كرمى للشاعر وحده.

كنت قد رأيت باسل يجلس في صف خلفي، وقدرت أنه يحب ذلك كي لا يظهر راعيا للحفل، فيحرج كبار الوزراء وهو لم يكن صاحب منصب معلن.

وأطل نزار قباني على مسرح الصالة، وبدا فارسا قادما على جناح حلم دمشقي أموي، في حضور بهي، وكنا داخل الصالة نسمع صفير وتصفيق ونداءات عشاق نزار وأصوات البهجة التي عبقت في ساحة الأمويين تتنفس أريجا دمشقيا خالصا يحمل ضوع الياسيمن “العراتلي” حول بركة شامية في رواق تغطي جنباته أوراق أفانين أشجار الأضاليا وهي تتمايل طربا مع رقص بالكلمات وغناء بأعذب الألحان حين بدأ نزار يلقي قصائده الشامية بالوضوء بماء العشق والياسمين، ولم يكن أحد يغار من منصبه الكبير حين سماه الناس رئيس جمهورية الشعر، فلا منافس له في منصبه.

وفجأة توقف الشعر الراقص، واستل نزار من بين أوراقه سيفا وصاح في الناس:

أيها الناس:

لقد أصبحت سلطانا عليكم

فاكسروا أصنامكم بعد ضلال، واعبدوني…

إنني لا أتجلى دائما..

فاجلسوا فوق رصيف الصبر، حتى تبصروني

اتركوا أطفالكم من غير خبز

واتركوا نسوانكم من غير بعل.. واتبعوني

احمدوا الله على نعمته

فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ،

والتاريخ لا يكتب دوني

همست لمن كان قربي وأنا أدرك خطورة ما فعل “ويل نزار من هذا الاختيار”، وسمعت همسا آخر يقول إن باسل الأسد خرج من القاعة منزعجا من اختيار نزار لهذه القصيدة الشهيرة “السيرة الذاتية لسياف عربي” التي فهم الحضور أن نزارا يتحدث فيها عن حافظ الأسد شخصيا. والقصيدة أخطر هجاء في تاريخ أدبنا للحاكم المستبد.

انتهى نزار من إلقاء قصيدته بين وجوم واضطراب على وجوه المسؤولين الرسميين، وبين نشوة عارمة تبدو على وجوه الناس الذين قابلوا القصيدة وبخاصة من هم في خارج الصالة بتصفيق لا ينتهي.

دمشق ترفض نزار

في اليوم التالي علمت أن نزارا تبلغ بإلغاء دعوة العماد طلاس على العشاء، وأبلغني وزير الإعلام أن نتجاهل دعوته لعشاء اليوم التالي فقد ألغيت أيضا، وطلب مني ألا أجري الحوار التلفزيوني مع نزار.

أعترف بأنني واجهت محنة صعبة، فقد بذلت جهدا كبيرا لإقناع نزار بإجراء حوار تلفزيوني معه، وسأبدو أمامه في موقف محرج إن تجاهلت الدعوة كما فعل الآخرون الذين تجاهلوا دعوات العشاء والتكريم.

وبدأت أحاور وزير الإعلام بضرورة الفصل بين الموقف السياسي والموقف الإعلامي. وقلت “نزار سيبقى شاعرا كبيرا إن رحبنا به أو لم نرحب، والحوار معه كسب للتلفزيون، وليس ضروريا أن نبث الحوار في هذه الظروف، لكن المهم أن نسجله”.

ولن أسرف في حديث التفاصيل، ولكن للإنصاف أقول إن الوزير محمد سلمان كان متجاوبا، وكنت ألمس شعوره غير المعلن بالحرج، وقال: حسنا، تصرف.

ورتبت لتسجيل الحوار يوم الجمعة فهو عطلة رسمية يكون حضور العاملين فيه محدودا، فلا يثير دخول نزار إلى مبنى التلفزيون حدثا كبيرا كما لو أنه جاء في يوم عمل وسط زحام الموظفين، وكنت حزينا لأن أضطر إلى تسجيل حوار مع نزار قباني وسط تحفظ وسرية، لكن ذلك كان الخيار الممكن فضلا عن كونه مغامرة في تحدي موقف غير معلن.

مضيت إلى نزار في بيت أخيه المعتز فوجدته حزينا يخفي اضطرابه بكبريائه الشامخة، ويبدي استغرابه من هذه المواقف المخزية، ولن أنكر أنني حاولت أن أهوِّن الأمر وأن أقول “لا لم تلغ الدعوات وإنما انشغل الوزراء وليست هناك مشكلة وأنت موضع ترحيب شعبك قبل ترحيب الحكومة، وقد رأيت مدى الاهتمام الرسمي بحضورك”، ولم تنفع تبريراتي الدبلوماسية التي كان نزار يواجهها بابتسامة لطيفة ونظرة حزينة غاضبة وهمسات مقتضبة “لا تبرر يا رياض، فأنت غير مسؤول عن مواقفهم”. قلت “يا أبا توفيق الحبيب، أكان ضروريا أن تختار هذه القصيدة؟ وأنت تعلم أن الوضع هنا لا يتحمل وسط حشود المسؤولين أن تخاطب سيافا عربيا”.

انتفض نزار وقال “لا أحد يفرض عليّ ماذا أختار من قصائدي”، ثم دخلنا في حديث أصعب حين أعلمته أن الأستديو جاهز وعلينا أن ننطلق إلى مبنى التلفزيون لنسجل كما اتفقنا، قال نزار “هذا محال الآن، بعد هذه المواقف سيكون صعبا علي أن أذهب وأسجل حوارا”، وكان عليّ أن أستعين بأسرة نزار وشقيقيه المعتز وصباح، لإقناعه بوجهة نظري وقد بدت حجتي قوية حين قلت “إذا غادرت دمشق دون هذا الحوار فقد رسخت مشكلة مع النظام سيكون استغلالها سيئا، وإن سجلت الحوار فإن ذلك يعني إطفاء المشكلة، وبوسعك أن تغادر وأنت مرحب بك، وتغيظ من لا يحبونك”.

وبعد نقاش طال تمكنت من إقناع نزار بعد أن انفردت به في ركن من صالة البيت وقلت له بلهجة صادقة ومحبة واضحة “أستاذ نزار، أنا أريد حديثا معك للناس وليس لنظام الحكم، لن أسألك أيّ سؤال يحرجك، وحديثك للتلفزيون سيبقى للأجيال، وحتى إن كان هناك موقف رسمي رافض لك، فموقف الشعب أقوى وأنت تعرف مدى حب الناس لك، وتعرف أنك ستبقى بعد أن يرحل من يعادونك، ولا تنس أن التلفزيون ليس ملكا لأحد، بل هو ملك الشعب، وقد كنت يوما في إذاعة دمشق وكان أخوك صباح أول من أسس التلفزيون، وحسبك أن تبقى هذه المقابلة في الأرشيف لأجيال قادمة”.

قال نزار: حسنا، كرمى لموقفك، سأمضي معك لتسجيل المقابلة ولكن أرجو ألا تزيد مدتها على عشر دقائق، ولا سيما لكوني أعاني من ديسك ولا أستطيع الجلوس فترة طويلة. قلت: حسنا سأختار لك كرسيا مريحا للجلوس، ولن نطيل مدة الحديث. واصطحبت نزار إلى التلفزيون، وأنا لا أكاد أصدق أن الكاميرا ستدور، فقد كنت أخشى من أمر أرعن مفاجئ يقضي بإيقاف المقابلة.

فوجئ نزار بالفيلم الذي أعده زميلي بمحبة وكانت مفاجأته أكبر بشريط الأسئلة التي ظهر فيها أصدقاء قدامى له يعلقون ويسألون، وفوجئ بحجم محبتي له وأنا أسأل وأعلق. وأنسيته بسلاسة الحوار وأجوائه المريحة أن يتذكر الزمن وقد تمكنت أن أخرجه من حالته النفسية المضطربة إلى فضاء الحب الذي يسرح في ملكوته، وكانت المفاجأة التي أدهشته أن الحوار طال إلى ست ساعات، وكنا نتوقف للاستراحة كل ساعة لتغيير الشريط فيها. ويومها قال لي نزار كلمة أفرحتني وأحزنتني معا، “هذا يا رياض أجمل حوار تلفزيوني أجريته في حياتي، ولكنه سيكون آخر حوار كذلك”.

في اليوم التالي عرف الجميع أنني سجلت حوارا مع نزار، وقلت إنه ليس للبث حاليا ولكن سيأتي يوم نبثه فيه.

وسافر نزار حاملا في نفسه شعورا قاسيا وإحساسا حزينا لكونه لن يعود إلى دمشق ثانية.

وبدأت أشعر بالضيق ولا أكتم رغبتي في أن يبث الحوار، وألا تسوء العلاقة بين نزار وبين الرئيس، ولم أكن أعرف ما الذي بلغ حافظ الأسد عن أمسية نزار وعن قصيدته، وكنت أتوقع أنه تابع حفل الأمسية التي تم بثها في التلفزيون على الهواء.

مغامرة مع حافظ الأسد

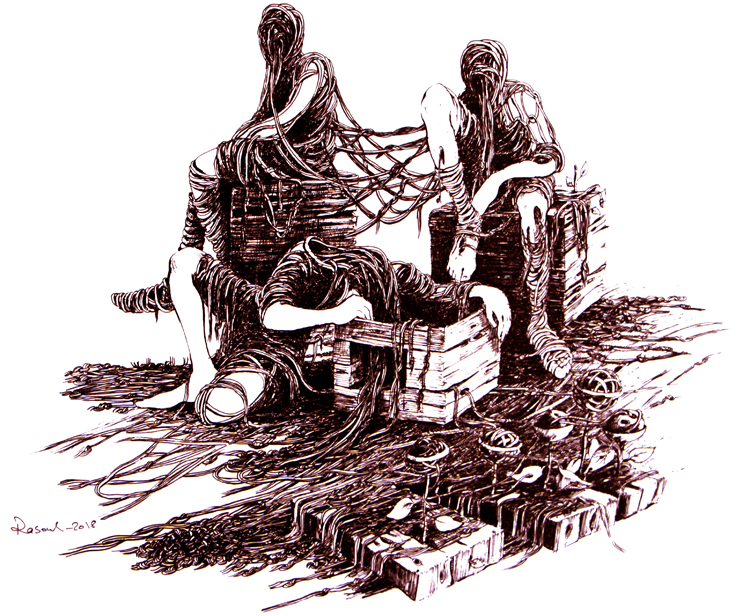

لوحة: محمد عبدالرسول

بعد مضي فترة قصيرة هدأت فيها النفوس، فكرت في مبادرة كانت شبه مغامرة. كتبت رسالة من بضعة سطور وجهتها للرئيس حافظ الأسد، أستأذنه فيها ببث الحوار التلفزيوني الذي أجريته مع نزار، وقلت إنني فوجئت بأناس لم يفهموا نزارا جيدا، وبعضهم ظن أنه يقصد سيادتك في قصيدته، وأحسب أن من ظن ذلك هو الذي يجب أن يُسأل عن سوء ظنه، ولو أن في نفس نزار شيئا مما يظنون لما أنشد قصيدته في دمشق التي تحتفي به برعايتك.

لم يأتني جواب من الرئيس، ولكن الصديق الوزير محمد سلمان اتصل بي، وقال إن السيد الرئيس “يكلفك بالسفر إلى جنيف لتحمل تحية الرئيس لنزار قباني، وتدعوه لزيارة دمشق”.

كان واضحا لدي أن الهدف غير المعلن هو إقناع نزار بأن يكتب قصيدة يمدح فيها الأسد. وكنت أدرك أن نزارا لن يمدح رئيسا فرغم حبه القديم لعبدالناصر فإنه لم يمدحه إلا في قصيدة رثاء.

مضيت إلى جنيف مبعوثا شبه رسمي دون إعلان طبعا، لكن مهمتي واضحة، واتصلت بنزار، وجاء إلى الفندق حيث أقيم ورحب بي، ولكني فوجئت بأمر استغربته، ودهشت له.

قلت لنزار: إنني أحمل لك تحية السيد رئيس الجمهورية ودعوة شخصية من سيادته، وأعتقد أنه أوفدني لأنقل لك هذه التحية والدعوة كيلا يقع في نفسك بأن ما حدث بعد الأمسية كان توجيها منه.

وكنت أتوقع أن يستقبل نزار ذلك بنشوة وسعادة لكنه أجابني بدلوماسية مهنية مهذبة “وأنا أرجو أن تنقل للسيد الرئيس تحيتي، وتقديري لهذه الرسالة الجميلة ولدعوته الكريمة، وكنت أقدر أنه غير مسؤول عما حدث”.

أحسست أن نزارا الذي ألتقيه في جنيف يختلف بترحيبه بي عن نزار الذي التقيته في دمشق قبل حين.

كان مضطربا كأنه يخفي شيئا، فهو متوجس حذر، لكنه يرى من محبتي له ومن احتفائي به، وقد لمس ذلك في دمشق، ما يجعله في حيرة.

صارحت نزارا بما أظن أنه يدور في نفسه، وسألته عن اضطرابه، فأطرق وقال “قبل أيام فقدت دفتر هواتفي، مع أني أعيش وحيدا في البيت، ولم يدخل أحد”.

قلت: أتظن أنه سرق؟ قال: أنا متأكد أن أحدا ما سرقه، ولابد أن يكون من سرقه دخل بيتي في غيابي وأخذه. قلت: ومن له مصلحة في سرقة دفتر هواتفك؟ قال على الفور: المخابرات السورية طبعا.

أدركت أن نزارا يعاني من حالة فوبيا، وأنه يعيش هاجس خوف، قلت: دعنا نحلل الحادثة… ماذا تستفيد المخابرات من دفتر هواتفك؟ قال: لن أخفي عنك أنني أشعر أن المخابرات السورية تلاحقني هنا في جنيف.

قلت بأسى: أنا أعذرك في أن تعيش هذه الحالة المضطربة لأن سمعة المخابرات سيئة، لكن الرئيس هو من أوفدني إليك. وطال الحديث وأنا أخفف عنه مشاعره الحزينة المضطربة، وأحس نزار أنه بالغ في حذره، وبدأ يروي لي حكايات صغيرة عمن يشك بأنهم يلاحقونه، وأدركت أن الوهم يسيطر عليه وقلت له: هذه أوهام يا صديقي ولا أحد يفكر بقتلك، وأنا الذي كتبت للأسد كي يسمح لي ببث الحوار التلفزيوني. قال: قد لا يستأذنون الأسد، رئيس المخابرات العسكرية هو الذي قد يتصرف.

قلت: لا تخش شيئا، وبدأ الحديث بيننا يأخذ نوعا من المصارحات التي أعادت له الثقة ودعاني إلى غداء في سفينة في بحيرة جنيف، وراحت أحاديثنا تسبح في مياه الشعر الدافئة.

أمضيت مع نزار في جنيف أربعة أيام وطدت صلتي به، وكان فيها من الأحاديث الشعرية والسياسية والفكرية ما يطول ذكره، وعدت أحمل تحيته للرئيس، وبالطبع لم أذكر لأحد ما دار بيننا من أحاديث الريبة والهواجس والأوهام، ولكن عدم استجابة نزار لتلبية الدعوة، وإغفال موضوع قصيدة منه للرئيس، تركا ندبة في موضع الجرح.

لكن المهم لي أنني بثثت الحوار التلفزيوني بعد فترة على ثلاث حلقات، وبات التلفزيون يبث مقاطع من أشعار نزار دون منع أو حرج.

شارع يحمل اسم نزار

صلتي الشخصية بالأسد الأب تعمقت أكثر مع الوقت، وبت ألتقي به كثيراً وتطول الجلسات ولم يغب الشعر والأدب عن جلسة فيها، فكان الحديث يأتي عن نزار، وكنت أختار من شعره ما يستقبله الرئيس بنشوة واسترجاع. ولم نشر قط إلى تلك الأمسية التي تجاوزناها.

وذات يوم اقترح أحد أعضاء مجلس الشعب، وهو صديقي الأستاذ ياسر النحلاوي، إطلاق اسم نزار قباني على شارع في دمشق، وكان ياسر يعلم أن هذا الأمر على بساطته يحتاج إلى استئذان من الرئيس، وقد كتب ياسر يرجو الرئيس موافقته، وجاء الرد سريعا بالموافقة، وشعر نزار بالامتتنان فكتب رسالة شكر للأسد، وقد وجدتها مناسبة لأفتح مع الرئيس مرة أخرى حديثا عن نزار وعن جدارته بأن يكون الشارع المسمى باسمه أكثر أهمية من الشارع الذي اختارته المحافظة، وقال الرئيس: لقد كتب لي نزار رسالة لطيفة، قل لي ما أخباره؟

وتطور الحديث فرويت له بعضا مما كان بعد الأمسية وكيف ألغيت الدعوات ولم يكن ذلك لائقا، وقلت إن نزار من أهم شعرائنا العرب وهو وطني صادق مخلص، وفي نفسه طفل كبير، مرهف المشاعر، واستفضت في الحديث عنه وشرحت وجهة نظري في خطر أن يشعر ثلاثة شعراء سوريين كبار بجفاء دون مبرر، وقلت: إن احتفاءنا بالجواهري والبياتي وبكل شعراء الأمة يدعونا إلى أن نحتفي أكثر ببدوي الجبل وعمر أبي ريشة ونزار قباني. وبالمناسبة أذكر أن الأسد كان يكلفني أحيانا بأن أهتم بضيفيه الكبيرين الجواهري والبياتي.

في منتصف التسعينات عينني حافظ الأسد مديرا لمكتبه السياسي، ومستشارا سياسيا له، وعلى الرغم من أن السياسة طغت على سواها من الأحاديث لكن حديث الثقافة لم يغب قط، وكان الأسد مغرما بأحاديث الشعر والأدب والتاريخ والفكر والأديان، وهذا سر اختياره لي. ولم يكن يغيب عن أحاديثي ذكر نزار حين تقتضي المناسبة ذلك.

وكانت أهم المناسبات التي أعادت نزارا إلى حديثنا هي مرض نزار في لندن، حيث كان الرئيس يطمئن على صحته، وعلمت أنه عرض أن يكون علاج نزار على نفقة الدولة ثم فهمت أن أسرة نزار لم تقبل أي مساعدات.

وجاء اليوم الفاجع الحزين.. يوم وفاة نزار قباني..

موت نزار قباني

فجعت بالخبر المدوي الذي تناقلته وكالات الأنباء، ولم يذكره إعلام دمشق بما يستحق من اهتمام، وسرعان ما اتصلت بي مذيعة لبنانية تعمل في إحدى قنوات “إيه آر تي” التلفزيونية من روما، وطلبت مني أن أتحدث على الهواء بهذه المناسبة، وتحدثت لمدة نصف الساعة بفيض من الحزن والأسى لرحيل شاعر الشام وعاشقها الكبير، وما إن انتهيت حتى تدفقت اتصالات هاتفية من أصدقاء يعزونني ويستفسرون عن التناقض بين موقفي وموقف الإعلام الرسمي، وأبلغني أحدهم أن بنت نزار في لندن تصر على نقل الجثمان إلى بغداد، على الرغم من وصية أبيها بأن يدفن في دمشق، وتوقعت أن يكون السبب هو ما تراه من صمت رسمي أثارني ولم أعد أعرف كيف أفهمه وأداريه.

اتصلت بسكرتير الرئيس الأسد، وقلت له: هل هناك توجيه ما بعدم الاهتمام؟ قال: لا، لا يوجد توجيه، قلت هناك تعامل غير لائق مع نبأ وفاة نزار، كيف سيفهم الناس ذلك؟ قال: دعك من هذا الأمر، قلت: هل علم الرئيس بالخبر؟ أريد أن أكلمه. قال: الرئيس ليس في دمشق، إنه في برج سلام (باللاذقية). قلت: هل يمكن أن تخبره أنني أريد أن أكلمه؟ قال: أخبره أنت. قلت: حسنا، سأخبره.

واتصلت بقصر اللاذقية، وطلبت أن أكلم الرئيس، وبعد قليل اتصلوا بي، وأوصلوني بالرئيس فبادرته بتعزية حارة بوفاة نزار، ونقلت له استغرابي من إهمال الخبر في وسائل إعلامنا بينما تتداوله كل قنوات التلفزيون العربية، وأخبرته بأن بنت نزار تريد نقل الجثمان إلى بغداد كي يدفن هناك، وقلت: يا سيدي لا نريد أن يكتب التاريخ أن نزار قباني دفن في بغداد بحيث يظن الناس أن ثمة منعا من استقبال جثمانه في دمشق. وللأمانة التاريخية كان الرئيس متأثرا وقال: من يمنع أن يدفن نزار في دمشق؟ سأرسل طائرة خاصة إلى لندن لنقل جثمانه.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام، وصل جثمان نزار إلى دمشق، وتوقعت أن تكون له جنازة رسمية، لكنني فوجئت مرة أخرى بعدم الاهتمام الحكومي، فلم يكن أحد من الرسميين الكبار في مقدمة الجنازة، سوى العماد طلاس وعبدالقادر قدورة رئيس مجلس الشعب كما أذكر، واتفقنا صديقاي في القصر الجمهوري المستشاران الإعلاميان الكبيران في رئاسة الجمهورية أسعد كامل إلياس وجبران كورية وأنا، على أن نمضي معا للمشاركة في الجنازة، فحضور ثلاثة من مستشاري الرئيس قد يغطي على غياب كبار مسؤولي الدولة ويعطي رسالة للناس، وقد شاركنا حين طافت الجنازة شوارع دمشق بعد أن اختطفها الناس والحشود الضخمة التي جاءت من كل أحياء دمشق الكبرى لتحول الجنازة إلى مظاهرة سياسية.

في المساء ذهبت للتعزية في منزل أسرة نزار، وفوجئت كذلك بغياب رسمي، وتوقعت أن هناك من يوجه بذلك، وفي اليوم التالي عاد الرئيس من اللاذقية إلى مكتبه، والتقيت به، ودار الحديث عن نزار وجنازته وعما حدث، وقلت: للأسف لا يزال هناك من يشيح بوجهه. ورويت له أنني لاحظت غيابا رسميا لظن المسؤولين بأن هناك منعا أو توجيها، وأنا أقترح أن نغطي تلفزيونيا خبر تقديم التعازي في المنزل، وهذا ما كان.

وحين بثت نشرة الأخبار صورة المعزين، تدفق الناس وحضر الكثير من المسؤولين.

كنت أدرك أن نزارا سيبقى حيا في وجدان دمشق، ومن خلال روايتي هذه حرصت على الصدق والموضوعية بعيدا عن تأثيرات ما بعد الثورة السورية، وربما سيقول بعض من يتوقعون ذما، وتزييفا للحقائق بدوافع سياسية، إن ذلك ليس من الخلق الكريم، ولن أزيِّف حقيقة عشتها لإرضاء توجهات سياسية راهنة رغم كوني في المعارضة اليوم.

لكنني أشهد أن شعراءنا الكبار بدوي الجبل وعمر أبوريشة ونزار قباني لم يجدوا من السلطة الرسمية ما يستحقون من اهتمام، وحتى أدونيس لم يلق اهتماما رسميا رغم أنه دافع عن النظام كثيرا ولم يقف مع الشعب السوري في محنته، وأما بدوي الجبل فقد تعرض لاضطهاد وظلم كبيرين.