ولادة العاصفة

الاعتقال الأول

استيقظت باكراً صباح ذلك اليوم تلبية لموعد في منزلي مع رياض سيف*. كنا في حديقة المنزل، نناقش خطة مقترحة للتحرك في إطار “إعلان دمشق”، عندما اقتربت زوجتي لتقول بصوت خفيض: الأمن يملأ الحارة، وسيارات المخابرات تجول في الشوارع. قلت مشيراً إلى ضيفي: أرجح أنهم من متابعي (أبو جواد)، ولحقوا به من قدسيا إلى هنا. وتوقعت أن يلحقوا به عندما يغادر، لكنهم لم يفعلوا. فأيقنت أنني المستهدف. رتبت أوراقي، وانتظرت بعض الوقت متوقعاً اقتحام المنزل في أيّ لحظة. وكذلك فعل أهل بيتي استعداداً لهذه الواقعة المعهودة التي تكررت في المنزل مرات عديدة.

طال انتظارنا، ولم يطرق بابنا أحد، في الوقت الذي يتحركون فيه بالمكان بوضوح ظاهر، فأردت اختبار الوضع واكتشاف حقيقة الموقف. خرجت من المنزل قاصداً السوق متصنعاً الرغبة بشراء بعض الحاجيات. ولم تمض بي السيارة عشرات الأمتار حتى لحظت من المرآة سيارات (الشباب) تلاحقني. فأيقنت ساعتها أنني المطلوب.

اختطاف

حدث ذلك صباح الأحد العاشر من نيسان 2011 في مدينتي قطنا**. اخترقت شوارع المدينة بسيارتي قاصداً المؤسسة الاستهلاكية، وقافلة من السيارات المتنوعة الأشكال والألوان تتبعني. نزلت من السيارة لأرى سيارة الأمن بكامل عناصرها، تصطف خلفي بحركة طبيعية وادعة. لم يكلمني أحد، ولم يقترب مني أحد. أنهيت عملي في المؤسسة، وخرجت حاملاً حصة الأسرة من الأرز التمويني. هاجمتني عيونهم بنظرات متوعدة وكأنها تقول: إلى متى تضيِّع علينا الوقت أيها الـ(…) تحملناك كثيراً، وطال الانتظار.

عدت إلى البيت عن طريق مغاير، وشعرت فجأة أنه خال من المارة والسيارات. وفي منتصف الطريق وعلى حين غرة، اندفعت سيارة “ستيشن” مملوءة بالعناصر بأقصى سرعة، فتجاوزتني بلمح البصر، وانحرفت يميناً أمامي مباشرة لتسد الطريق، بينما كانت سيارة “بيك أب” صغيرة تندفع ورائي لتسد الطريق من الخلف، وتمنعني من التحرك، فوقعت في المصيدة.

اندفعت نحوي مجموعة من العناصر، فتحوا أبواب السيارة الأربعة، ودون أن ينبسوا ببنت شفة، قاموا باقتلاعي من السيارة، بينما كنت أصرخ فيهم: قتلة.. مجرمون.. يا ناس عصابة تختطفني، من أنتم؟ ماذا تريدون؟ وبدأت أرفع صوتي في محاولة لجذب انتباه الناس، لعل أحداً يمر، أو يفتح النافذة، أو يسمع صوتاً. لأنني أيقنت أنهم يريدون اختطافي واعتقالي وإخفاء عملهم، كي لا يعرف به أحد. بسرعة خاطفة وبمهارة من أتقن عملاً كرره آلاف المرات، وضع أحدهم “الطماشة” على وجهي، بينما كان آخران يلويان ذراعي إلى الخلف، لتطبق عليهما “الكلبشة” بإحكام.

حشرت بين وحشين في أحد مقاعد سيارتهم، لأكتشف بسرعة أن مجموعة منهم تملأ المقعد خلفي، وأخرى تحتل المقعد أمامي، بينما كنت أتحسس بقدمي بنادق الكلاشنكوف الملقاة على أرض السيارة. وغرقنا في صمت مطبق، فلا شيء يسمع إلا هدير المحرك. صمت يثير الريبة والخوف معاً.

بدأت أتابع بخيالي خط السير. ولأنني أعرف مدينتي شبراً شبراً، كنت أرسم هذا الخط، وأتابع تمهل السيارة وتوقفاتها في المنعطفات والتقاطعات بدقة كبيرة، كي لا أضل الطريق. تساءلت: هل يمكن أن يراني أحد في السيارة، ويعرف أنني اعتقلت؟ هل سمع أحد صراخي، ليخبر أهلي أنني بحوزة جهاز المخابرات؟ غير أن الصمت الثقيل كان يعطي إجابات سلبية قاسية.

أخذت السيارة طريقها للخروج من المدينة، واندفعت باتجاه الشرق، وأنا أتابع الطريق بانعطافاته ومطباته، كما يتحسس ضرير ممرات بيته بخبرة وحذر، كي لا يصطدم بشيء أو يضل سواء السبيل. وفجأة تخفف السيارة من سرعتها، وتنعطف نحو اليسار. هزني هذا الانعطاف، وشكّل لي صدمة كبيرة. فقد كنا متوجهين إلى حقل الرمي. (اسمه حقل رمي عرطوز، يتوسط المسافة بين قطنا وعرطوز)، تجري فيه قطعات الجيش تدريبات الرمي بالذخيرة الحية، كما يتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على عناصر القوات المسلحة. وطالما شهد أبناء المنطقة ما يجري هنا بأم العين. فالموقع قريب من الطريق ومكشوف للمارة.

كانت مفاجأتي صاعقة تلجم اللسان. فكل شيء مختلف عن حالات الاعتقال السابقة، التي طالما عرفناها وسمعنا بها خلال أربعة عقود مضت. اختطاف من الشارع.. محاولة إخفاء.. صمت مطبق.. وتوجه إلى حقل الرمي. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ هل يمكن أن يحصل حقاً؟ وبدأت أتخيل نفسي موثوقاً إلى عمود، وعشرة من الرماة المهرة يواجهونني ببنادق محشوة ومصوبة، وبكلمة “نار” ينتهي كل شيء. ثم أعود إلى نفسي لأقول: لكن لماذا؟ ما الذي حصل؟ ما الذي فعلناه حتى يتجرؤون على فعل كهذا؟ لا زالت الثورة في بدايتها سلمية وسياسية، ولا شيء يبرّر إجراءات من هذا القبيل.

لم يكن يخرجني من هذا المونولوج الداخلي بيني وبين نفسي غير أصوات الحصى الذي تقذفه عجلات السيارة يميناً ويساراً، فقد كنا نسير في طريق ترابي ممهد ومفروش بالحصى. لا تتجاوز المسافة بين الطريق العام وصدر حقل الرمي أكثر من ميلين اثنين، قطعتهما السيارة بدقائق معدودة. لكنها كانت على عقلي وروحي دهراً كاملاً. فمرة أقول: لا يمكن أن يفعلوها، ثم أستدرك لأقول: لكن لماذا لا يمكن؟ فقد فعلوها في 18 تموز 1963 مع زملائهم في القوات المسلحة وشركائهم الناصريين في انقلاب 8 آذار 1963. كما فعلوها في سجن تدمر في الثمانينات مع الإخوان المسلمين، وها هم يفعلونها مع المتظاهرين العزّل في درعا وحمص وبانياس واللاذقية ومدن كثيرة في ريف دمشق.

كنت بين مُصدِّق وغير مُصدِّق أن ما يجري، وما يمكن أن يجري، هو فعلاً حقيقة. وقد حرمني هول المفاجأة وازدحام الهواجس والأفكار في زمن لا يتجاوز بضع دقائق من معاناة الخوف ورهبته. إذ كنت في حالة من الاستسلام المطلق، تحولتُ فيها إلى أذن صاغية لالتقاط الهمسات والسكنات بانتظار قدوم القدر.

توقفت السيارة، وأخرجتني من ذهولي. وبدأت لحظات من الانتظار القاتل، أحسب أن أنفاسي توقفت خلالها. فتح باب السيارة القريب مني بانسحاب بطيء يرهق الروح. نزل الرجل عن يميني، وسمعت صوت ارتطام قدميه على حصى الطريق، بدأت أنتظر.. لا بد أن يداً غليظة ستدفعني على كتفي من الخلف، وينهرني أحدهم بكلمات بذيئة من أجل الخروج. أو تمتد يد من جانبي لتسحبني برفق كي أنزل بسلام. فليس للمكبل والمطمش والمسلوب أن ينزل من سيارة بسلام. حرَّكت كتفي الأيمن -وهو ما أستطيعه- لأتحقق من الأمر. فأغلق باب السيارة بحركة خاطفة، أغلقت باب التوقعات، لكنها لم تغلق باب المخاوف.

عدت إلى هواجسي وقلت في نفسي: ربما لم نصل إلى المكان المطلوب، حيث تتم عمليات الإعدام. وسنستمر في المضي قدماً إلى عمق الحقل حيث المكان المحدد. غير أن استدارة السيارة وعودتها من حيث أتت، أتحفتني بمفاجأة جديدة، لكنها سارة هذه المرة. وبدأت أفكر بسيناريوهات مختلفة.

خرجت السيارة من حقل الرمي، وانعطفت نحو اليسار سالكة الطريق إلى دمشق. فتنفست الصعداء، واستبعدت احتمالات التصفية والقتل. لكن المخاطر ما زالت جاثمة على الطريق، فسوف نمر أمام معسكر الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، حيث ماهر الأسد***، وما أدراك ما ماهر الأسد وجلاوزته. فهل يمكن أن يكون الاختطاف إلى هناك؟

تجاوزت السيارة المطب الأول عند بوابة معسكر تدريب الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وهو على مقربة من قرية عرطوز****. أصغيت بعمق لأستكشف المسار. هل تنعطف يساراً باتجاه مدخل المعسكر أم تتابع الطريق؟ في تلك اللحظة كانت السيارة تتجاوز المطب الثاني، وتنطلق بسرعة، فقلت: إذن إلى فروع الأمن في دمشق. وصرت أتابع طريق السيارة إلى عرطوز، فجديدة عرطوز، وبعدها إلى معضمية الشام فالسومرية ومطار المزة العسكري، حتى دخلنا إلى أوتوستراد المزة. كل شيء كان واضحاً أمامي من بصيرتي وتجربتي، فقد اختبرت هذا الطريق وعايشته لأكثر من أربعين عاماً في الذهاب اليومي والإياب بين مدينتي والعاصمة. وبقيت محتفظاً بقدرتي على رصد مسار السيارة حتى دخلت مدينة دمشق. وعند دوار الجمارك تاهت رؤيتي واختلطت المداخل والممرات والتوقفات العديدة، ولم أعد أعرف إلى أين نتجه في المدينة. طمأنت نفسي وقلت: إذن هو الاعتقال من جديد، لكنه بسرية وصمت هذه المرة.

في الفرع

توقفت السيارة، وتناول أحدهم ذراعي الأيمن، ودعاني للنزول: “يلا.. انزل”. قادني الرجل بضع خطوات إلى حيث يوجد زميل له في أعلى درج القبو. وكالعادة، تناول العنصر الآخر ذراعي، وهو يرحب بي بسخرية ممزوجة بتهديد قائلاً: “أهلاً وسهلاً.. شرَّفت والله”. وهبطنا الدرج.

في باحة القبو حرر الرجل يدي من الكلبشات، ورفع الطماشة عن عيني، وقال: اِلحقني. وبالتفاتة سريعة يمنة ويسرة عرفت أنني في قبو الفرع الداخلي لأمن الدولة، فقد أمضيت عامين كاملين في هذا المكان نائماً على حذائي في العديد من زنازينه الانفرادية. كان ذلك قبل أكثر من عقدين من الزمن في عامي 1987 و1988 خلال فترة اعتقالي الطويلة بين 1987-1995. سلَّمت الأغراض في غرفة التحقيق التي أعرفها جيداً وتعرفني، لطالما أمضيت فيها ساعات طويلة أثناء التحقيق واقفاً أو جالساً أو مرمياً على الأرض، وصراخي يملأ المكان، ويصل إلى السماء السابعة أو إلى “حرّان العواميد” كما كان يهددني ساخراً أحد عناصر الفرع. أعرف دواليب التعذيب في الزاوية، وجهاز الفلق المسنود بعناية إلى الجدار، والأسواط المصنوعة من الكابلات الرباعية المجدولة بعناية ومعلقة بترتيب خلف الباب. وأعرف كلمات التهديد والتأنيب البذيئة بلكنة ساحلية معروفة ومميزة.

قادني أحدهم إلى إحدى المنفردات الخارجية. دققت حولي متفحصاً المكان، وإذا به هو.. هو نفس المكان. المطبخ نفسه، وكذلك الفسحة السماوية الضيقة، الزنازين الصغيرة بأبوابها الخشبية وشرّاقاتها المفتوحة باستمرار، والصمت الرصاصي الثقيل لم يغادر المكان. وكأن ما أراه أمامي الآن من أوابد سوريا التي لا تحول ولا تزول. أغلق الباب خلفي، وسمعت رتاجات الباب الثلاثة، التي ألفها سمعي بثمانينات القرن الماضي وبنفس المكان. بقيت واقفاً، أتفقد جدران الزنزانة، باحثاً عن آثار سوريين سبق أن مروا من هنا لأسباب تتعدد بتعدد شؤون الحياة. وكنت أبحث بالتحديد عن ذلك البيت من الشعر الذي قرأته في هذا المكان على جدار آخر قبل زمن بعيد، وأخرجني وقتها من اليأس إلى الأمل ومن القنوط إلى الرجاء. وبالتالي من سجن النظام إلى فضاء سوريا الرحب. لم أجده، لكنني وجدت نفسي أستذكره بصوت مسموع:

ضاقت، ولمّا استحكمت حلقاتها

فُرجت، وكنت أظنها لا تُفرج.

في الأربعين من عمري دخلت هذه التجربة في هذا المكان، وها أنا على أبواب الخامسة والستين أدخلها من جديد لذات الأمر وفي نفس المكان. وكأن البلاد هي البلاد، لا شيء تغيَّر إلا أعمار الناس. لكن عليَّ أن أعترف، أنها اليوم بمذاق آخر. لسنا وحدنا من يتكلم، ولن نكون وحدنا في السجون. فسوريا الصامتة، خلعت صمتها. والشعب الذي نام طويلاً على الصبر والخوف، ينهض لكسر قضبان السجن الكبير. كنت هادئاً وواثقاً ولا مبالياً لأسباب عميقة، لا تطفو على السطح، أحس بها ولا أعرفها.

لم تطل إقامتي هذه المرة في “فرع الأمن الداخلي” غير يوم واحد، لأن المطلوب -كما ظهر فيما بعد- أن يجري التحقيق في المقر العام لأمن الدولة في كفرسوسة. وفي السيارة التي أقلّت المجموعة المطلوبة إلى “إدارة المخابرات العامة”، صادفت الصديق والزميل فايز سارة*****، وكان ضمن المجموعة. في القبو الشمالي من سجن كفر سوسة (الذي أعرفه أيضاً، وسبق أن أمضيت فيه أياماً طويلة) نزلنا في منفردة واحدة فايز وأنا، إضافة إلى مدرّس من آل الشيخ، اقتلعوه من مظاهرات معضمية الشام، ووصل إلى السجن حافياً. المكان شديد الضيق، غير أن الانتفاضة الشعبية حملت رحابتها إلى كل مكان. فاتسعت الأمكنة والصدور والآمال. بضعة أيام لا أكثر، هي فترة التحقيق، أمضيناها هنا.

التحقيق

في غرفة صغيرة حسنة الفرش والهندام، باشر ضابط شاب التحقيق معي. أمامه ملف سميك، يعطى له ويؤخذ منه بكلتا اليدين. وبعد فترة طويلة من القراءة وتقليب الأوراق، رفع رأسه وبادرني: أهلاً أستاذ جورج. فقلت لنفسي: هذه أولى فضائل الثورة. سألني بأدب جم: أنت عضو في حزب الشعب الديمقراطي السوري، أليس كذلك؟ فأجبت: بل أنا عضو في اللجنة المركزية للحزب أيضاً. قلت لنفسي: الله.. الله ما الذي حدث يا رجل؟ تقر الآن أمام المحقق، بأنك عضو في الحزب ومسؤول عن أقواله وأفعاله. بينما كنت في السابق -بل كنتم جميعاً- تنفون ذلك. وتتحايلون بمختلف الوسائل لتبرير الصلة والتنصل من مسؤولياتها. فكم من مرة قلت بأنك مجرد صديق للحزب، قرأت جريدته فقط، أو تبرّعت له مرة لمساعدة أسرة معتقل. وأنت الآن تقول بالفم الملآن، بأنك عضو لجنة مركزية في الحزب. ابتسمت في سرّي، وربما بانت ابتسامتي للمحقق. وقلت بفرح صامت: لقد بدأ التغيير فعلاً. إنها بعض نتائج أصوات المتظاهرين في الشوارع “سورية بدّا حرية”، فانكسر الخوف في كل مكان.

تركز التحقيق على الظهور الإعلامي، الذي أقوم به على محطات التلفزة والإذاعة والتصريحات التي أطلقتها، وعلى جملة من الاتصالات الهاتفية مع رفاقنا في دول الخليج، يعرضون علينا إرسال هواتف “الثريا”، لتأمين اتصالات فعالة وآمنة بين التنسيقيات، وكنا في أمسّ الحاجة إلى ذلك. لكن الأمر كان يتولاه الرفيق “أبو سرار”، ولم يكن لي من الأمر شيء، إلا أن أكون صلة الوصل.

مر التحقيق معي بسلام، وكأنه إجراء ضبط في مخفر للشرطة عن مشاجرة أو ضياع مفقودات. فلا إكراه ولا عنف ولا تهديد. لا شتائم ولا تقريع ولا تخوين. إنها بركات الثورة، فرضت التغيير في البلاد على كل شيء، فليس لأحد أو لشيء أن يبقى على حاله بعد اليوم. لكنني لم أكن لأعلم -إلا فيما بعد- أن الرفيق “أبو سرار” صاحب المسؤولية الأولى عن الموضوع، كان في الوقت نفسه في الفرع، ويتعرض لتعذيب شديد أوصله إلى حافة الموت. ولم ينقذه إلا صدور العفو العام في ذلك الوقت.

* ولد في مدينة دمشق عام 1946 من عائلة من الطبقة الوسطى. عمل في الصناعة، وبرز اسمه في هذا الميدان كرجل أعمال ناجح. صار عضواً في مجلس الشعب خلال دورتي 1994 و1998. شارك في نشاطات ربيع دمشق، وأثار قضية الهاتف الخليوي عام 2001، مما أورثه غضب السلطة وانتقامها، فأودعته السجن لمدة خمس سنوات. شارك في إطلاق إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي كشخصية وطنية مستقلة، وانتخب رئيساً للأمانة العامة فيه عام 2007. ثم صار عضواً في المجلس الوطني السوري وعضواً في الائتلاف.

** مدينة سورية، تقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة على بعد 20 كم عند أقدام جبل الشيخ. سميت “كاتاني” التي تعني باليونانية مفترق الطرق، لأنها على الطريق الذاهبة من الشام إلى فلسطين ولبنان والأردن. عرفت قديماً كعاصمة لـ”وادي العجم”، كما عرفت المنطقة جغرافياً باسم “إقليم البلّان”، لتوفر هذا النبات الشوكي في أراضيها بكثرة. هي مدينتي، ولدت فيها وترعرت، تعلمت من أساتذتها وعلّمت أبناءها، وشاركت شبابها هموم الثورة ونشاطاتها.

*** ثالث أبناء حافظ الأسد من مواليد 1967. ضابط برتبة عميد وإرهابي كبير، يقود الفرقة الرابعة مدرعات والحرس الجمهوري، وهو أحد جلاوزة النظام. له دور كبير في القمع والقتل والتدمير الذي حصل في سوريا أثناء الثورة.

**** بلدة تابعة لمنطقة قطنا في ريف دمشق، تبعد عن العاصمة 15 كم. يعني اسمها بالسريانية “تنح عن الطريق”. تقع عند التقاء الطرق الذاهبة إلى دمشق والقنيطرة وقطنا. يمر منها فرع من نهر الأعوج. سكنها بعد عام 1967 عدد كبير من أبناء الجولان النازحين في حي الضهرة، الذي صار مركزاً للنشاط الثوري السياسي والإغاثي والعسكري.

***** صحفي وكاتب معارض، ولد في جيرود بريف دمشق من أسرة فقيرة عام 1950. عمل في الصحافة منذ عام 1973، وشارك في تأسيس عدد من المنابر الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. كان عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق 2007، واعتقل عام 2008 نتيجة لذلك. صار عضواً في هيئة التنسيق الوطنية 2011، ثم عضواً في الائتلاف الوطني 2013.

إسماعيل الرفاعي

في سجن عدرا المركزي

ثلاثة أيام في إدارة المخابرات العامة كانت كافية للتحقيق معنا، حيث تم تحويلنا بعدها إلى القضاء. كنا -فايز وأنا- ضمن مجموعة واحدة أيضاً، نقلت إلى سجن عدرا المركزي تمهيداً للمحاكمة. في المهجع الأول من الجناح (أ) تم استقبالنا بود من قبل بعض نشطاء الثورة الذين سبقونا إلى الاعتقال. وكذلك فعل بعض الآخرين، الذين يمضون عقوبات سجن لأسباب غير سياسية. فالمناخ العام في المهجع كان للثورة وحراكها ومستقبلها. وصوت النشطاء والثوريين هو الأعلى، حيث كان معظم النزلاء منهم. وكان من المألوف أن يزج السياسيون مع القضائيين في مكان واحد. وهي سُنَّة سنّها النظام لحرف الأنظار عن الاضطهاد السياسي في البلاد، وتصوير اعتقال السياسيين ونشطاء المعارضة بأنه يتم في إطار القانون ومؤسساته، وأنه إجراء جزائي، يتم تحت طائلة القوانين العامة. بدأت هذه السابقة أيام نشاطات “ربيع دمشق” بعد عام 2000، حين قام النظام بزج معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في تلك الفترة بين المرتكبين للجنح والجرائم والمخالفات القانونية المختلفة إمعاناً في اضطهادهم وزيادة عذابات السجن عليهم. وكذلك فعل مع معتقلي “إعلان دمشق” عام 2007.

كان من هؤلاء الصديق حبيب صالح*، أحد المعارضين الدائمين للنظام والأكثر جذرية. رافق معظم رموز المعارضة ونشطائها في أعمالهم ونشاطاتهم، وشاركهم أيام السجن وسنواته الطويلة. ومن حظنا أنه كان في استقبالنا في سجن عدرا، وفي المهجع نفسه. ومنه يتعرف المرء إلى السجن بكل مداخله ومخارجه وتعقيداته. فهو من أصحاب المحل وروّاده الدائمين، ومعروف من الجميع.

هنا الثورة

في باحة الجناح، حيث يخرج السجناء لقضاء بعض الوقت طلباً لجرعة هواء نقي وشعاع شمس دافئ، كان المشهد صادماً. رجال من كل الأعمار ومن مختلف المناطق السورية، بعضهم يعصب رأسه ويديه بلفافات طبية، وآخرون كسرت أقدامهم ويستخدمون عكازات، والكثير منهم تعرض لجراح وإصابات مختلفة، ولا زالت بقع الدم على قمصانهم وسراويلهم. وجوه سياسية وثقافية معروفة، وشباب عشريني يخوض غمار الصراع من أجل الحرية لأول مرة وبأقسى الظروف. دفعني هذا المشهد لأتمتم في سري “تباً لهم.. إنهم يسجنون الثورة”. وتذكرت مشهداً مماثلاً في سجن صيدنايا العسكري عام 1989، عندما دخلته وشاهدت السجناء. كانوا آلافاً من السوريين من جميع الانتماءات القومية والدينية والطائفية والجهوية، ينتمون لمختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والعقائدية، أتى بهم النظام من جميع أنحاء البلاد ليستتب له الأمر. فقلت وقتها بصوت عال: “الله لا يوفقك يا حافظ الأسد، إنه يسجن سورية”.

في ذلك الوقت المبكر من أحداث الثورة، كان الوافدون من جميع المناطق التي بكَّرت في تحركها خلال شهري آذار ونيسان. من درعا ومدن حوران المنتفضة، من دوما وداريا والزبداني ووادي بردى والتل وقرى الغوطة، من سبينة وحجيرة وأحياء دمشق الجنوبية والشرقية، من القابون وبرزة وكفرسوسة والحجر الأسود ونهر عيشة والقدم. غير أن المعتقلين الشباب كانوا من جميع المناطق السورية. ففيهم الحلبي والحموي والحمصي والديري والرقاوي، وابن الحسكة واللاذقية وطرطوس وإدلب والسويداء. ومنهم الكردي والعربي والتركماني، وفيهم المسلم والمسيحي والدرزي والإسماعيلي والعلوي، الذين يشاركون في مظاهرات دمشق وريفها. باختصار، كان النزلاء سجناء سوريين، يعبّرون عن صورة الثورة وحقيقتها، عن سوريتها ووطنيّتها وسلميّتها.

كانت الحميمية وروح الود والتعاون بين النزلاء تكاد لا تصدق. يتضامنون، يتكافلون، يتضاحكون بسخرية مرة، يتبادلون الطرائف المميزة في الوقائع الخاصة بالثورة في مناطقهم. أيام قليلة جعلت منهم فريقاً واحداً يقدر عمره بالسنوات. حماس للبذل منقطع النظير، ثقة بانتصار الثورة لا حدود لها، وليست موضع نقاش. والانتماء للثورة بحث دؤوب عن كرامة مفقودة، عند بعضهم همّ شخصي، وعند الكثيرين همّ وطني جامع. لا تردد ولا شكوك، فليس غير الاستمرار. حتى أن بعضهم -وخلال إقامتي معهم لشهر واحد- خرج من السجن وعاد إليه ثانية بعد أيّام لاشتراكه في مظاهرة جديدة في مكان آخر.

هي الثورة، قبس من عظمة الشعب، كبيرة بحجم البلاد، وعصيّة على الكبح والتعليب. هكذا لامستها.. هكذا عاينتها في سجن عدرا.

مفاجأة واكتشاف

في إحدى زوايا المهجع كان موقع الشابين معتز.. وفراس.. وهما شابان من جبل العرب في مقتبل الثلاثينات من العمر، يتحركان بصمت وتهذيب، ويتصرفان بكبرياء واحتشام كعادة الموحدين الدروز. كان الرجلان مثالاً للتعفف والغيرية واللباقة التي تورّثها المجالس والمضافات لمن يتربّى في حناياها. كل ذلك وغيره كان حافزاً للاحتكاك والتفاعل الإيجابي والتواصل السريع بيننا. ومن الطبيعي أن يبدأ حديث التعارف بين السجناء بالسؤال التالي: لماذا أنتم هنا؟ ماذا فعلتم؟ وتولى معتز الإجابة. حكى الرجل حكاية الصديقين ببساطة وسلاسة، مثلما يروي طفل لأمّه مجريات أول يوم من أيامه في المدرسة. وبدا لي المشهد داخل الحكاية كذلك بالفعل، بعد أن أحطت بكل جوانبها.

مساء الجمعة 17 / 12 / 2010، اليوم الذي ضج فيه العالم بحادثة محمد البوعزيزي في تونس، كان الصديقان -وهما طالبان في جامعة دمشق، يسكنان في المدينة الجامعية- يتابعان الأخبار، عندما قال أحدهما للآخر: هذا البوعزيزي عمل شيئاً مفيداً، وأثبت أنه إنسان حر. فما الذي نفعله نحن؟ نكتفي بالمشاهدة والأسف والتبرّم ممّا يجري، ثم نعود إلى الصمت وننخرط بالقطيع. أثارت هذه الوخزة الجارحة حمية الآخر، وهب في وجه صديقه صائحاً: وماذا نستطيع أن نفعل؟ قل ما تريد وأنا جاهز. اقترح الصديق على صديقه أن يكتبا بياناً ضد النظام، يوزّعانه في المدينة الجامعية. وهذا ما كان.

كتب الصديقان بياناً بخط اليد شديد اللهجة ضد الاستبداد والديكتاتورية، يهاجم تسلط أجهزة الأمن، ويفضح فساد المسؤولين، ويطالب بالحرية للشعب. وبعد تصوير العديد من النسخ، قام الرجلان بتوزيع البيان في أنحاء متفرقة من المدينة الجامعية على أوتستراد المزة. لم يحرك البيان شعرة في مفرق دمشق النائمة وجامعتها التي تسير بقوة الانصياع. ومن المرجح أن عددا قليلاً من طلاّب الجامعة سمع بالواقعة، وعددا أقل قرأ البيان واطلع عليه. لأن “الحرس الجامعي” تولّى جمع البيان بسرعة واحتراف دون إثارة أيّ ضجة أو بلبلة. في اليوم التالي لم يحصل أيّ رد فعل في المدينة الجامعية، فكأن شيئاً لم يكن. ولم تعر أجهزة الأمن بيان الصديقين المحتجين أيّ اهتمام ظاهر. فمن الواضح أنه عمل فردي، ليس فيه أيّ أثر ليد سياسية منظمة. مكتوب بخط اليد ومحدود التوزيع في المدينة الجامعية فقط. لذلك قوبل بالتجاهل والاستخفاف من قبل السلطة، فلا شيء يستدعي القلق.

في مساء اليوم التالي عاد الاحتكاك بين الرجلين، عندما قال الأول ساخراً: ما الذي فعلته يا بطل؟ لم ينتبه أحد إلى ما فعلت، ولم يسمع به أحد. قال الثاني: لماذا لا نفعل شيئاً كبيراً، يثير الاهتمام ويلفت الأنظار؟ تعال نكتب على جدران المدينة، ليرى ويسمع كل الناس. ولم يطل الحوار. انطلق الصديقان إلى أوّل محل لبيع الدهان. وعند منتصف الليل وصلا إلى قلب دمشق، يحملان بخاخات الدهان الأسود وتصميماً على كسر الصمت، محمولان على جناحين من شجاعة وحلم. والهدف واضح لا بد من إيقاظ السوريين، فقد طال نومهم.

بدأ الحوار الصعب بين الكتابة والجدران، في ذلك الليل الدمشقي الدامس، من الجدار الغربي لقلعة دمشق، نزولاً إلى السنجقدار فالمرجة، وصولاً إلى جسر فكتوريا. وهناك أمام الجسر الصاعد على منطقة البحصة، بدأت دراما الرجلين المجهولة والصامتة. ألقي القبض عليهما، بينما كانا يكتبان على قوائم الجسر وقاعدته. ملأ الصديقان معتز وفراس قلب دمشق كتابات تندد بالفساد، وتدعو لإسقاط النظام ورئيسه، وتطالب بالحرية والديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين.

في باحة الجناح، حيث يخرج السجناء لقضاء بعض الوقت طلباً لجرعة هواء نقي وشعاع شمس دافئ، كان المشهد صادماً. رجال من كل الأعمار ومن مختلف المناطق السورية، بعضهم يعصب رأسه ويديه بلفافات طبية

استيقظت دمشق خالية البال، لا يعكّر صفوها شيء. بضع بقع من الدهان الأبيض، تلطخ الجدران بشكل عشوائي، وتخفي خطوطاً سوداء باهتة وغير مقروءة، موزعة على جدران المنطقة الممتدة بين سوق الحميدية وفندق سمير أميس. وشابان من أقصى جنوب البلاد في أحد أقبية الأمن، لا يعلم بهما أحد. ضبطا بالجرم المشهود، ويتعرضان للاستجواب والتحقيق.

لا شيء يثير الريبة والقلق فيما فعله ويقوله الفاعلان. ولا يبدو أنهما وما فعلاه جزء من حركة عامة. وليس هناك ما يشير إلى أن وراء الأكمة جماعة أو حزب أو منظمة. وبدا للأجهزة الأمنية أن ما جرى في قلب العاصمة في الشهر العاشر من عام 2010 مجرد “ولدنة” شباب أو “حماقة” ضالين ومنحرفين، ليس لها أن تعكر صفو النظام. فدُفع الرجلان إلى زنزانة قصية، ورميت قضيتهما بالنسيان. لكن التاريخ، تاريخ سوريا والمنطقة كان يتغير بأيد شبيهة وشجاعة مماثلة. ولم يكن لأيّ منهما أن يعلم بما يجري في سوريا والمنطقة إلا بعد ثلاثة أشهر، عندما نقلا إلى سجن عدرا. كانت مفاجأة سارة لهما، وكانا مفاجأة مدهشة للجميع.

عندما انفجر البركان السوري بعد منتصف آذار، وامتلأت الأقبية والسجون وغرف التحقيق بالمنتفضين والمتظاهرين، تذكر جلاوزة الأمن العسكري، حيث يوجد سجينان منسيان بلا قضية، أنهما جزء من “المؤامرة الدولية” ظهرا على السطح في وقت مبكر. بل كانا من طلائع “المخربين” الذين يتحركون اليوم في طول البلاد وعرضها. فألحقوهما بجموع الشباب التي كانت تفد إلى سجن عدرا من مختلف أنحاء البلاد بنفس التهمة ولنفس الغرض.

لم تكن دهشتي لما أسمع، أقل من دهشة الرجلين بعد أن عرفا ما جرى ويجري في تونس ومصر وليبيا واليمن، وفي البلاد التي ضاقت بصمتها دهراً، وهي اليوم تضج بصراخها حتى الامتلاء. وكان الهتاف المكتوب والممحوّ على جدار قلعة دمشق في سياق الهتافات المسموعة اليوم في سوريا. بل كان عزفاً منفرداً ورائداً -كقصف تمهيدي- في معركة العزف الثوري المستمرة.

كانت فرحة تعقد اللسان، تلك التي انتابتني وأنا أكتشف دليلاً جديداً على عمق ثورة السوريين، وأحد إرهاصاتها المبكرة التي لم يدر بها أحد قبل أن تروى، ويشاهد أبطالها في المهجع الأول من الجناح (أ) في السجن الذي ينغل فيه الثوار كالدبابير، وتنداح منه إلى فضاء سوريا حكاياتهم المدهشة.

أنا على يقين اليوم، أن ثمة إرهاصات كثيرة للثورة السورية مماثلة ومختلفة، مازالت مخبوءة تحت الألسنة أو في الذكريات وبالصدور، تنتظر من يكشف عنها ويرويها. فتحية محبة وإعجاب للصديقين معتز وفراس حيث يقيمان ويتجهان.

حكايات متفرقة

كانت حوران تتشمس معنا بالسجن في تلك الأيام النيسانية. شباب ويافعون، كهول ابيضت مفارقهم، وأثقل الدهر كواهلهم. لقد قذفت حوران غضبها كبركان، ورمت في وجه النظام عصى الطاعة. فلم تتسع مراكز التوقيف في المحافظة -على كثرتها واتساعها- أعداد الحوارنة الذين قالوا لا.. بكل اللغات. وأردفوها بتهديد الطاغية “وك إنت علقان بدرعا”. قال لي شاب منهم “أستاذ لويش صرنا بعثية، أنا بعثي، وأبوي رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة”. قلت: لا أعرف، اسأل أباك، فأجاب “هناك هو قاعد بالشمس″ وأشار إلى الجهة الأخرى، حيث يوجد البعثي خلف القضبان في سجن حزبه.

ولمحمد الدرعاوي حكاية طريفة. شاب عشريني، يعمل في محل لبيع الموبايلات في مدينة درعا. ما إن سمع هتافات المتظاهرين، حتى أغلق المحل وانضمّ إليهم. كانت المظاهرة تتقدم، وعنف النظام في مواجهتها يشتد. وبينما كان محمد يسعى مع زملائه في نقل المصابين وإسعاف الجرحى، رنّ جرس الهاتف في جيبه، وإذا بصوت أمه يناديه: وينك إنت يا محمد. (قال لي محمد: خشيت أن تفزع وتردعني إذا علمت أنني في المظاهرة) فقلت: في المحل يمّا. فما كان منها إلا أن قالت “تفو عليك، رفقاتك في المظاهرة، وإنت جالس مثل النسوان بالمحل” فقلت “حاضر يمّا، هالسع ألحقهم بالمظاهرة”. فأيّ تحية يمكن أن تليق بهذه الأم، وترتقي إلى عظمتها الرائعة. وكم كان في حوران، وكم أخرجت سوريا أمهات مثل أم محمد الحورانية؟

و”للرجل البخاخ” حكاية في عدرا. راقبته لعدة أيام، شاب لا يتجاوز العشرين من عمره، هادئ، صامت، خجول، مهذب إلى درجة تستفزك. لا يفعل شيئاً إلا أن يشرب الشاي، وينظر في وجوه الناس نظرات زائغة. على وجهه مسحة من البساطة والتلقائية، تعطي انطباعاً بأن الرجل شبه أبله. سألته السؤال المعتاد. وأنت ماذا فعلت؟ قال بعفوية مطلقة: أنا الرجل البخاخ. قلت: تكتب على الحيطان أليس كذلك؟ فأومأ برأسه وقال نعم. قلت: أين كتبت؟ فأجاب دون اهتمام يذكر: على جدران وزارة الداخلية. رفعت رأسي بانتباه، ونظرت إليه كالملسوع متعجباً ومستنكراً: على جدران وزارة الداخلية يا رجل! ألم تجد أمكنة أقل خطراً، تكتب عليها؟ فأجاب ببرود متناهي البساطة: ملأت جدران دمشق، أنا أكتب وهم يمسحون خلفي. استيقظت يوماً في منتصف الليل، وفكرت أن أكتب في مكان يفضحهم إذا طرشوه بالبياض. فاقترحت على نفسي مبنى وزارة الداخلية في المرجة، وهكذا فعلت. فسألته باستغراب: وهل كنت تتوقع أن تكتب هناك دون أن يقبض عليك أحد؟ فقال الرجل: لم أفكر في ذلك. كل ما فكرت فيه هو تحديهم وفضحهم.

نجح الرجل البخاخ في إتمام عبارته على الجدار الشرقي لوزارة الداخلية دون أن يراه أحد. وقبل أن يتمّ عبارته الثانية على الجدار الجنوبي للوزارة، وقع في قبضة الأمن. حيث أن المنطقة تحت السيطرة على مدار الساعة.

دخل زميلي البخاخ السجن وخرج منه عدة مرات. وبعد أكثر من عام علمت أنه استشهد. فتحيّة لروحه المندفعة الشجاعة، وليده البارعة التي رفعت سقف الثورة إلى درجة الاقتحام. يؤلمني ويخجلني، أنني لم أعد أذكر اسمه. لكنني أعرف أنه من حي “باب سريجة” أحد أحياء دمشق القديمة.

ولـ”كاسر الرؤوس″ حكايته أيضاً. اسمه سعيد، وكان سعيداً بما يفعله. فقد اختص من فعاليات الثورة العديدة بتحطيم “الأصنام”، ويقصد بها تماثيل حافظ الأسد. كان يتنقل مع المظاهرات المتنقلة في قرى غوطة دمشق المتلاصقة، ليمارس هوايته المفضلة إلى حد الهوس. ولمّا سألته كيف تم اعتقاله قال: خرجنا في مظاهرة من “حجيرة” (وهي إحدى قرى الريف الدمشقي الملاصق للعاصمة من جهة الجنوب)، واتجهت المظاهرة باتجاه مدخل القرية من أجل الخروج إلى القرى المجاورة، سبينة والسيدة زينب. وعند تقاطع مدخل حجيرة مع الطريق العام، جثم صنم نصفي على قاعدة من الرخام، وضعه المتنفذون والمنافقون في القرية عند مدخلها. قال سعيد: كان التمثال ينظر إليّ نظرات التحدي، فلم أتمالك نفسي. قفزت فوق المنصة التي تحمله، وبدأت أركله بقدمي لإهانته وكسر شوكته المعنوية. صعد الآخرون معي، وحاولنا تحطيمه وإسقاطه بكل الوسائل فلم نفلح. كان متيناً ومثبتاً بعناية. لكن من يمكنه أن ينزل قبل أن يحطم الصنم. وتعالى التصفيق والهتاف حولي. فلم أعد أسمع شيئاً، أو أرى شيئاً. أريد إسقاطه بأيّ ثمن. وبقيت أركل به وأدفعه بجنون باليمنى مرة وباليسرى مرات، حتى سقط. وسقطت معه على الأرض، فقد كسرت قدمي. قلت مازحاً: ما سر هذا العداء بينك وبين صنم السلطة. فقال “أستاذ.. كل البلاوي الموجودة اليوم، هي من أفضال ذاك الطاغية المقبور”.

ولأبناء الجولان حكاية خاصة بل حكايات. فـ”النازحون” (هكذا أطلق على أهل الجولان المحتل، الذين نزحوا عن أرضهم بعد سقوط القنيطرة أو “إسقاطها” عام 1967) انخرطوا في الثورة السورية منذ أيامها الأولى بشكل مثير ولافت للنظر. فقد اكتشفوا -ولو بعد حين- أن النظام رماهم بالإهمال والإذلال والتهميش زمناً طويلاً. فلا هو ساعدهم على استعادة أرضهم وبيوتهم المحتلة، ولم يؤمن لهم سبل التعليم والعمل والعيش الكريم، كما يليق وينبغي. لذلك وقعوا تحت ظلامات مركبة. فهم سوريون مثل الجميع، لكنهم أولاً وآخراً نازحون.

وصل أبناء الجولان إلى السجن والرصاص في أفخاذهم، لم يستخرج بعد. رغم أنهم أمضوا أسابيع في الفروع. هبت تجمعاتهم بقوة، ورمى معظمهم أنفسهم في حضن الثورة. فوفد المعتقلون من مختلف مناطق ريف دمشق، ومن الأحياء الهامشية والطرفية للمدينة، حيث يتواجدون. من عرطوز، جديدة الفضل، القدم سبينة، نهر عيشة، الحجر الأسود، ومن مناطق أخرى عديدة. ولأنهم عشائر، كان لزعامة العشيرة دور بارز في إطلاق يد الثورة في تجمعات أبناء الجولان. قال محمد، وهو ابن أحد زعماء العشائر البارزين في نهر عيشة: أوصانا أهلنا، أن افعلوا ما تشاؤون، ولا ترتبطوا معنا ومع ما نقول ونفعل. خذوا حريتكم، ولا تسألوا عن أحد. ولا تستجيبوا لنا إذا اضطررنا. إنه اتفاق ضمني، وإذا شئت “تواطؤ” كي تمر الثورة من كل الأبواب، ويقل دفع الثمن.

كانت أم رياض -من تجمع النازحين بقطنا- تصيح بأعلى صوتها، وعلى مسمع من الجميع موصية أولادها السبعة “وِلكن لا تطلعن بالمظاهرة مع بعض، ما ريدكن تموتون بيوم واحد.. اطلعن تنين تنين”. اقشعر بدني عندما سمعت بهذه القصة لأول مرة. وبحثت في الذاكرة الثقافية والتاريخية للأمم من التراجيديا اليونانية وحتى اليوم، لم أجد مثيلاً لها. أم تدفع أولادها للتظاهر، وهي تعرف -بل متأكدة- أن الموت قابع في أحد مفارق الطريق، ولا تبالي. كل ما يهمها أن لا يموتوا في يوم واحد. فهذا ثقيل على أمّ قررت التضحية بأغلى ما تملك من أجل أمل بالخلاص.

يا للهول.. إنها التراجيديا السورية المعاصرة في صناعة الحرية والكرامة. لا بد أن تكتب، وتقرأ في صفحات التاريخ. رحمة الله عليك يا أم رياض حية وميتة.

مشعل التمو

أفادنا النزلاء الأقدم، بأن مشعل التمو** موجود في الجناح المجاور، ويمكن أن يطلّ علينا ونحادثه عبر نافذة الجناح المفتوحة على باحتنا، وهكذا كان. موعدان لنا -فايز وأنا- واحد قبل الظهر وآخر بعد الظهر مع مشعل والنافذة للحوار وتلقي نشرة الأخبار. الأوضاع في سوريا على صفيح ساخن، والتطورات سريعة ومتحوّلة كل يوم بل كل ساعة. وفي الجناح الآخر جهاز راديو، ينقل الأخبار. لذلك صار مشعل يذيع الأخبار لنا مرتين في اليوم بعناية وخبرة. فالرجل سياسي معروف، يتمتّع بصدقية وموثوقية، ويتزعم تنظيماً بارزاً بين الأحزاب الكردية اسمه “تيار المستقبل”.

لم يكن وجه مشعل واضح المعالم، وهو يتلو على مسامعنا أخباره، التي كنا نراها في مجملها سارة. فستار كثيف من الزجاج والشبك الناعم، يحول دون وضوح الرؤية. لكن صوته الرصين وفصاحة لغته الواضحة، وأهمية مجريات الحدث السوري والعربي هي ما كنّا نحتاجه وننتظره، وكان يصلنا بوضوح. صار الموعد مقدساً بالنسبة إلى المنتظرين على طرفي النافذة من الأمام والخلف. ومن الطريف أن السجناء الآخرين على جانبي النافذة كانوا يحترمون هذه الخصوصية بيننا، فلا يقتحمونها، ولا يحاولون التطفل. بل يكتفون أحياناً بالاستفسار عن الأوضاع في الخارج بداعي المعرفة والاطمئنان.

أعترف اليوم أن مشعل كان كريماً علينا بوقته ورحابة صدره، وحليماً في تحمل أسئلتنا واستفساراتنا، التي تكون أحياناً نافلة أو فوق الطاقة أو زائدة عن اللزوم. وليس أقل من النبل يمكن أن تصف سلوكه الذي دأب على أداء مهمة بانتظام كامل، أبقتنا على صلة مع الخارج طوال شهر كامل، وتعامل معها كمهمة أخوية ووطنية، تستحق العناء.

فإلى روح الوطني السوري الكردي الشهيد مشعل التمو ألف رحمة ورحمة. ولشد ما يحزنني أنني قابلته في السجن لأول مرة ولآخر مرة. إذ لم تمهله طويلاً -بعد خروجه من السجن- يد الخيانة والغدر المعادية لسوريا المستقبل، فقد اغتالته تحقيقاً لمآرب النظام في طعن الثورة، وتغييب أحرارها. لأنه كان بحق مشعلاً كردياً في الثورة السورية.

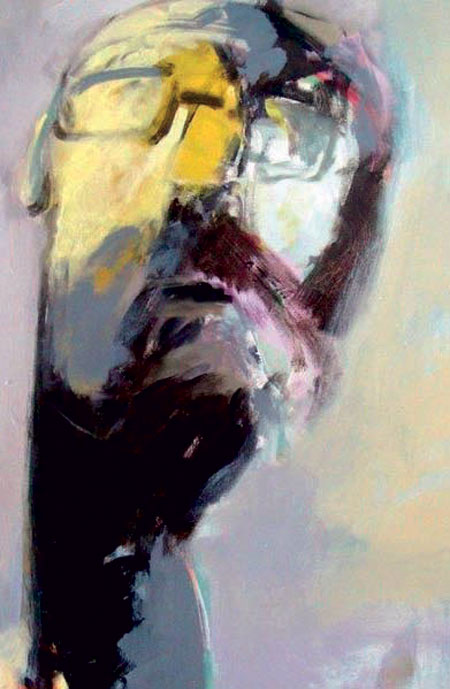

لوحة: ثائر معروف

محمد فليطاني

عندما قابلت الشهيد محمد فليطاني***، في الباحة، كنا كصديقين حميمين افترقا طويلاً والتقيا فجأة وعلى غير موعد. فمعرفتي بابن دوما البار معرفة سياسية. فقد عملنا معاً ولمدة طويلة من خلال حزبينا في إطار “التجمع الوطني الديمقراطي”. فنحن نعرف عن بعضنا من ألسنة الآخرين أكثر مما أتاح لنا الزمن من فرص للتعارف المباشر. كان أبو عدنان عضواً في قيادة “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، وقائداً بارزاً للحراك المبكر للثورة في مدينته دوما. وفد إلى السجن مع العشرات من أبنائها، بينهم ابنه وأبناء أخيه. التقينا كصديقين، وتحدثنا طويلاً كرفيقين على درب المعارضة الطويل، وفي مسار الثورة التي ارتمينا في أتونها. استمع إلى شكواي من العجز والتقصير والتردد الذي يحكم سلوك وأفكار بعض المعارضين، واستمعت إلى همومه وقلقه من الخلافات في الرأي والتباين في الرؤية مع بعض أعضاء القيادة في “الاتحاد” حول الثورة ومشاريع النظام لاحتوائها وحرفها عن مسارها. واتضح لي وأنا في السجن أن محمد فليطاني وعدنان وهبة**** في الثورة، بينما يراوح الآخرون في مواقع معارضة بمكان ما بين الثورة والنظام. وهذا ما كان، فقد مضى محمد وعدنان على رأس شهداء دوما، شهداء الثورة السورية.

استمر التواصل بيننا بعد الخروج من السجن وخروجي من البلاد عبر الهاتف والوسائل الإلكترونية الأخرى، من أجل تأمين الدعم الإغاثي والسياسي لدوما والغوطة الشرقية. وقد فعلنا ذلك بفشل حيناً ونجاح أحياناً. إذ لم تتوفر دائماً الأيدي الأمينة والنزيهة لأداء المهمة.

أعطى محمد فليطاني كل ما يستطيع وأغلى ما يملك للثورة دون حساب، كما فعلت أرض دوما.. وتستمر.

الزيارة

كانت الزيارة أسبوعية، ينادي الشرطي على الموقوف، ويصطحبه إلى مكان محدد عند أحد مداخل السجن، حيث الشبك الذي يفصل بين كلمات الأهل ونظراتهم وعواطفهم. يوم السبت 23 نيسان جاءت زيارتي. وأمر مدير السجن بالتفاتة كيدية تستهدف إذلال السجناء السياسيين، بأن يرتدي السجين المُزار أثناء الزيارة لباس السجن المعروف، كما يفعل عادة السجناء العاديون. واللباس عبارة عن قميص وبنطال من القماش المخطّط طولياً بخطوط عريضة، يسلّم للسجين عند دخوله السجن. لم تسلّمنا إدارة السجن هذا اللباس، لكنها طلبت أن نستعيره من الآخرين، ونلبسه أثناء الزيارة.

بعد مشاورة قصيرة بيننا قرّرنا عدم الاستجابة لطلب مدير السجن، ونرفض الزيارة إذا أصر على ذلك. فروح التحدي والمواجهة التي تحدى فيها الثوار السلطة في الشارع، استمرت معهم داخل السجن. ومعظم الشباب التزموا بهذا القرار. جاء الشرطي ليقول: أهلكم على الباب ينتظرون، ووقت الزيارة شارف على الانتهاء. تصدى له زياد بنبرة ديرية صارمة: قل لمعلمك لسنا مرتكبين حتى نلبس لباس السجن. أتى والد زياد من دير الزور، وهو ينتظر الزيارة منذ الصباح. وهكذا فعل ضياء. وهو شاب دمشقي من أسرة ميسورة، لا تشغلها هموم العيش، لكنها اندفعت في سياق الثورة من أجل سوريا وأهلها ومستقبلها، وفي سبيل الحرية والكرامة. دخل إلى السجن بسبب ذلك وخرج منه عدة مرات، واستمر يحمل رسالة الثورة، ويحوم في فضائها مثل حمام دمشقي زاجل مخلص ودؤوب، همه أن تصل الرسالة. ورغم تردد البعض وانصياعهم لتعليمات مدير السجن، نجحنا في فرض إرادتنا على السجان، وعاد الشرطي ليقول: إلى الزيارة يا شباب كما تريدون.

الجمعة العظيمة

شاهدت وجوهاً عديدة من أفراد أسرتي، وسمعت كلاماً كثيراً من أفواههم. غير أنّ وجه زوجتي وكلماتها التي تروي خروج أول مظاهرة في قطنا هي الأبقى في ذاكرتي وقلبي ووجداني. قالت المرأة: يوم أمس الجمعة 22 نيسان، كانت الجمعة العظيمة. وأثناء خطبة الجمعة في مسجد الغلاييني، وبينما كان الشيخ يدعو للرئيس، صاح به الشباب من داخل المسجد، أن أسكت خزاك الله أنت ورئيسك. شتموا الخطيب، وتصدى له أحدهم، فأنزله عن المنبر، ورماه على الأرض بين يدي الشباب وأقدامهم. وخرجوا في أول مظاهرة بالمدينة.

تجمع المصلون في الساحة عند مدخل الجامع، وانضم إليهم آخرون كانوا ينتظرون خارج المسجد، واحتشدت المظاهرة. انطلق المتظاهرون في شارع ابن رشد باتجاه ساحة السريان، يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراحك. وصلنا الخبر إلى البيت، فسارع إخوتك وأولادك وبعض الأقارب للالتحاق بالمظاهرة. وساروا معها بقية الطريق إلى ساحة العبد، حيث تفرقت بعد أن أدت رسالتها، كأول صرخة للثورة في مدينة مدجّجة بالعسكر والسلاح والموالاة.

عدت إلى المهجع متهللاً، فبادرني ابن وادي بردى، وهو زميل مناضل في أحد أحزاب المعارضة، يسأل عن حال الأهل. فقلت اسألني يا أبا محمد عن حال البلد. اليوم تأكدت أنها بخير. وتوجهت للآخرين بصوت مسموع: تعالوا لأحكي لكم حكاية السوريين والطائفية، تعالوا لتروا طائفية الثورة. لم أستطع أن أحبس دموعي وأنا أروي لهم ما سمعته في الزيارة. وأضفت: للمسلمين في قطنا أكثر من عشرين سجيناً سياسياً في سجن صيدنايا، وخرجوا من جامع الغلاييني في أول مظاهرة، يرفعون اسم مسيحي من أهل المدينة، ويطالبون بإطلاق سراحه. وأضفت بفرح داخلي غامر: أرأيتم طائفية الثورة يا شباب، وهل هناك مثال أوضح عن طائفية الشعب السوري؟

عندما حدثني الأهل على الشبك عن “الجمعة العظيمة”، لم يثر الأمر اهتمامي، لأني اعتقدت أنهم يذكرونني باقتراب عيد الفصح. فالجمعة العظيمة هي التي تسبق أحد الفصح مباشرة، وهو العيد الديني الأهم عند المسيحيين في الشرق، لذلك يسمونه العيد الكبير. لكن عندما نشرت الأخبار أن “الجمعة العظيمة” هي إحدى جمعات الثورة، أطلق الثوار اسمها على يوم الجمعة 22 نيسان 2011، جاءني هذا الاسم -كما جاء للآخرين- كدليل آخر على “طائفية” السوريين وثورتهم.

رياض سيف

مساء جمعة التحدي 6 / 5 / 2011، فتح باب المهجع، وأدخل علينا رياض سيف بشكل مفاجئ. كانت بقع الدم وآثار الاعتداء عليه ظاهرة على وجهه وملابسه. إذ نقل مباشرة من أمام جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي العريق حيث كانت المظاهرة، ووصل إلى السجن بعد عدة ساعات فقط، أمضاها في فرع الأمن. بدا الرجل وكأنه خارج للتو من شجار كبير. استقبل بترحاب ظاهر، غير أن الازدحام في المكان لم يُبقِ سريراً فارغاً لقادم جديد. وهناك العديد من السجناء يفترشون الأرض في الفرجة الضيقة بين سريرين. غير أن “فراس″ أصر على إعطاء سريره للوافد الجديد. فوقف مثل مضيف على باب مضافة في جبل العرب وقال: الأستاذ رياض ضيفي ومكانه جاهز. كان أبو جواد متواضعاً ومهيئاً لمثل هذه المواقف، فقال: أنام على الأرض، وقد سبق أن مررت بهذه التجربة أكثر من مرة وفي هذا السجن بالذات، فلا تقلقوا. غير أن إصرار فراس ومبادرته برمي بطانية على الأرض والاستلقاء عليها، قال كل شيء، ووضع حداً للنقاش بشكل حاسم.

في العام 2000 كان رياض سيف، وهو الصناعي الدمشقي المعروف عضواً في مجلس الشعب. وبدأ يرفع عقيرته بانتقادات الإدارة، ويدعو لكشف الفساد والمفسدين. وأبرز الملفات التي سلط الضوء عليها بشكل منهجي ومميز، كان ملف الهاتف الخليوي. فأعدّ دراسة، ونشرها في كراس، عمّم على أوساط واسعة من المجتمع السوري. اعتقد الرجل أنه يمارس مسؤولياته الوطنية وواجباته كنائب عن الشعب في البرلمان. فحمل عليه النظام، وبيَّت له مطعناً.

انتقل رياض نقلة نوعية في العمل العام بالاتجاه السياسي مقترباً من المعارضة أكثر فأكثر، عندما فتح منزله في صحنايا، ليكون مقراً لـ”منتدى الحوار الديمقراطي”. باشر المنتدى أولى حلقاته في نفس العام بمحاضرة للمثقف السوري المعروف أنطون مقدسي*****، في موضوع المجتمع المدني. ودعا المفكر السوري برهان غليون******، الذي يعيش خارج البلاد، لإلقاء محاضرة في المنتدى وموضوعها الانتقال الديمقراطي. كانت المحاضرة حدثاً مميزاً، أثار اهتمام الوسط الثقافي والسياسي، وجاء الناس لحضورها من أقاصي سوريا.

ضاق صدر السلطة بتحركات الرجل، التي ترافقت مع تحركات سياسية وثقافية عمت البلاد وعرفت باسم “ربيع دمشق”. فاعتقلته في أيلول 2001، وحكمت عليه بخمس سنوات سجن. انضم خلالها -وهو في السجن- إلى إعلان دمشق، وكان من أبرز الشخصيات الوطنية التي وقّعت على وثيقته التأسيسية. وعندما خرج من السجن، انتخب رئيساً للأمانة العامة لإعلان دمشق، في المجلس الوطني الأول، الذي عقده الإعلان في منزل رياض سيف بدمشق في كانون الأول 2007. وفي مطلع 2008 اعتقل مجدداً بصحبة عدد من قادة الإعلان، وحكم عليه -كما الآخرين- بالسجن عامين ونصف. ليخرج عند منتصف عام 2010.

عملت برفقة الصديق “أبو جواد” في إطار إعلان دمشق قبل دخوله السجن. وعدنا للعمل المشترك بعد أن خروجنا من سجن عدرا. والتقينا ثانية في العمل بأطر المعارضة خارج البلاد، في “المجلس الوطني السوري” وضمن “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.

العبّادة

هي قرية صغيرة من قرى غوطة دمشق، بكَّرت سريعاً في استجابتها لنداء الثورة، وبقيت في ميدانها الأوسع في كل المراحل، حتى صارت مركزاً أساسياً لعمل الجيش السوري الحر في الغوطة، ومنطلقاً لنشاطاته في العمليات العسكرية واللوجستية والإغاثية.

في المهجع عدة شباب من العبادة أبرزهم جمال. شاب ثلاثيني نحيل، متوسط القامة، صاحب نكتة، ويتمتع بقدر كبير من الذكاء الفطري والروح المرحة. نصّب الرجل نفسه شيخاً على قريته، متسلّحاً بما حصّله من ثقافة دينية متواضعة من بعض الكتب ومن مشايخ المنطقة. طيب، ومتواضع، صادق، ويقبض نفسه كشيخ مؤمن بعقيدته ومتحمس لنشرها. إنه نموذج لابن الشعب، للفلاح المسلم في بلاد الشام. كان يكفي أنني مسيحي، ليقترب جمال مني باندفاع وحرارة. تحادثنا طويلاً بلا قيود، اختلفنا حيناً واتفقنا أحياناً، وتجادلنا بمحبة واحترام في كل الأوقات. قلت له مرة في مناكفة ودودة: اسمع يا جمال، أنت شيخ على أهل العبادة. أما هنا فأنت تلميذ، ويمكنك أن تتعلم الكثير عن الإسلام من الموجودين هنا، ولا تتعجب إذا كان أحدهم مسيحي. ضحكنا معاً بحميمية، لأنه وثق بعد حواراتنا الطويلة بحقيقة ما أقول. وبالفعل كنت أروي له الكثير من وقائع السيرة النبوية التي لم يطّلع عليها، وأذكره ببعض الأحاديث الشريفة التي نسيها، أو لم تمرّ على مسامعه قط. وكنا نتناقش معاً في معاني بعض الآيات الكريمة ومراميها وأسباب نزولها.

حدثني جمال عن “ثورة العبّادة” كما يحب أن يسميها، فقال: قررنا أن نخرج بمظاهرة. فحلقت لحيتي (لأنني متأكد، أنهم سينتفونها إذا قبضوا عليّ)، وقررنا الخروج بعد صلاة الجمعة. اتفقت مع الشباب على ضرورة خروج جميع الأهالي. وبالفعل خرجت الضيعة بكاملها. أغلق الناس بيوتهم، وخرجوا نساء ورجالاً وأطفالاً. تجمعنا أمام المسجد وانطلقنا في شوارع القرية مثل كل المظاهرات. وفي المساء كانت سيارات المخابرات تجوب الشوارع بحثاً عن المتظاهرين. وكنت في عداد القافلة الأولى من المعتقلين الذين تراهم معنا الآن. قلت مازحاً: إذن شعب العبّادة ينتفض من شيخ الجامع إلى صبيّ الحلاق، وضحكنا.

ما إن نجلس (جمال وأنا) على طرف سرير أو حول طاولة، حتى يتجمع الزملاء حولنا للاستمتاع بحديث شيق، أو طرفة محببة، أو مناكفة يحلو سماعها والتحدث بها. قال لي مرة: أستاذ.. معقول أن أبقى معك عشرين يوماً ولا أقدر أن (أُسوّيك) أجعلك مسلماً. قلت: ما تطق عينك يا جمال ما رح صير مسلم. بتعرف ليش، منشان خللي هالثورة سورية. إذا أنا صرت مسلم، ما بيزيدوا المسلمين، ولا بينقصوا المسيحيين. لكن الثورة بتخسر شيء من سوريتها. وحتى تبقى هالثورة وطنية سورية، لازم نجيب كل الآخرين إلى حضنها. وما تطق عينك ما راح صير مسلم. وضحكنا، وضحك الجميع.

لكن ما فعله ابن العبّادة ليلة العاشر من أيار، وهي آخر ليلة أمضيتها في سجن عدرا، يبقى في الذاكرة، لا يبرحها لطرافته وخفة دمه والعفوية الشعبية التي عبّر عنها. كنا فايز وأنا نتحضر لمغادرة السجن بعد قرار المحكمة بالإفراج عنا بعد شهر من الاعتقال. جلسنا على حافة سريري، نحمل توصيات الزملاء الآخرين وملاحظاتهم وكلماتهم الطيبة. وكان جمال قد اتخذ موقعه كإمام للمصلين صلاة العشاء في باحة المهجع المتطاولة. وما أإن علا نداء “الله أكبر” من أفواه المستوين للصلاة، حتى ترك جمال مكان الإمامة، ووقف أمامي قائلاً بصوت عال ولهجة محببة “ما الله هداك قبل ما تروح، تقوم تعمل لك ركعتين”. وانفجر المهجع بالضحك. تساوى في ذلك المستوون للصلاة والجالسون على الأسرّة. وكانت أطرف كلمة وداع وأظرفها بين سجينين. أحببتها كثيراً، ورويتها كثيراً ولم أتعب.

في القلب محبة لا توصف لصديقي جمال ابن العبّادة، ابن المسلمين، ابن سوريا، وللعبّادة التي عرفتها من شيخها الشاب، واحتضانها لجذوة الثورة

* كاتب وسياسي معارض، ولد في طرطوس 1947. شارك في نشاطات ربيع دمشق الثقافية والسياسية والميدانية. تعرض للاعتقال والمحاكمة عدة مرات، وسجن سنين طويلة على خلفية آرائه ومواقفه.

** معارض سوري كردي بارز، ولد في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة عام 1957. انخرط في النشاط السياسي مبكراً، وعمل مع لجان إحياء المجتمع المدني. أسس “تيار المستقبل” الكردي عام 2005. اعتقل عام 2008، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. أفرج عنه في حزيران 2011. شارك في أعمال مؤتمر الإنقاذ الوطني، وتم اغتياله في 7 / 10 / 2011 من قبل مسلحين من دوائر النظام، بعد خمسة أيام فقط من تأسيس المجلس الوطني السوري وانضمامه إليه.

*** عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي. كان له دور بارز كناشط سياسي في المعارضة منذ الثمانينات، مثلما كان له دور كبير في فعاليات الثورة في مدينته دوما، قادته إلى المعتقل. رئس المجلس المحلي للمدينة، وساهم في إطلاق المظاهرة الأولى فيها 18 / 3 / 2011. سمي في مدينته “معلّم الثورة” نسبة لمهنته كمدرس. قدم خطاباً رزيناً ومتوازناً وجهوداً إغاثية ملموسة، وتحدث باسم المنكوبين والمحاصرين وأبناء الثورة.استشهد في 7 / 5 / 2014 على يد عصابة من ستة مسلحين وملثمين.

**** طبيب من دوما، عضو اللجنة المركزية في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، لقبته مدينته “حكيم الثورة ” تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمها في المجال الصحي. ترأس المجلس المحلي للمدينة، وعمل على تحصينها وتأمين أسباب صمودها. اغتيل بخسة وغدر في عيادته بتاريخ 3 / 6 / 2012 من قبل الأمن السوري.

***** مفكر ومثقف سوري كبير، ولد في مدينة يبرود عام 1914. درس الفلسفة في جامعة مونبلييه الفرنسية والحقوق والعلوم السياسية في بيروت. عمل في وزارة الثقافة السورية مديراً لمديرية التأليف والترجمة. تحرك في إطار ربيع دمشق، فوجه رسالة إلى بشار الأسد، نشرتها جريدة الحياة، يحثه فيها على تحويل شعب سوريا من الرعية إلى المواطنة. توفي عام 2005.

****** مفكر ومثقف سوري ولد في مدينة حمص عام 1945. درس الفلسفة في جامعة دمشق والعلوم الاجتماعية والإنسانية في السوربون. انتخب أول رئيس للمجلس الوطني السوري في 2 / 10 / 2011. عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ومن أبرز المعارضين لنظام آل الأسد. من مؤلفاته “المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات”، “بيان من أجل الديمقراطية”، “اغتيال العقل”، “المأساة العربية: الدولة ضد الأمة”.