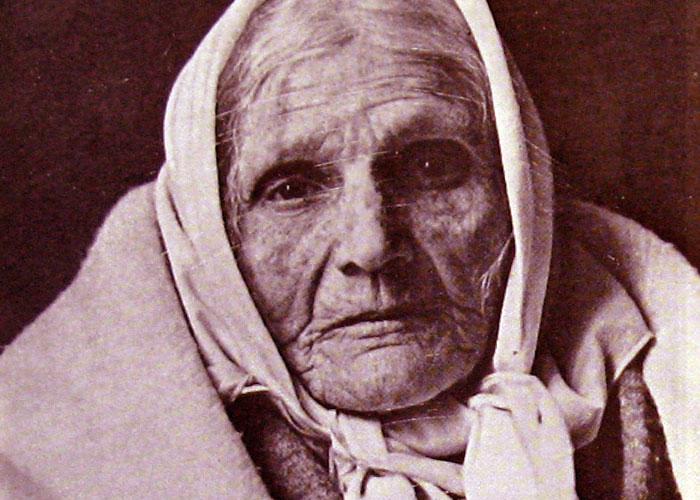

فاطمة أيت منصور عمروش شاعرة وكاتبة ومغنية أمازيغية متمردة

من الناحية النظرية فإن الأدب الأمازيغي يمثل ركنا أساسيا في البنية الثقافية الجزائرية وهويتها، ورغم ذلك فإن مؤرخي هذه الثقافة بجزئها الموغل في القدم وجزئها المعاصر يلاحظون أن جزءا كبيرا من الأدب الأمازيغي قد اندثر بسبب عدم تدوينه على مرَ العصور لأن اللغة الأمازيغية قد بقيت شفوية على مدى قرون ولم تكتب مثل اللغات التي عاصرتها في قديم الزمان. وبهذا الخصوص لا بد من التوضيح أن المجتمع البربري (الأمازيغي) القديم قد استعمل لغات البلدان التي غزت شمال أفريقيا كلغات إدارة لشؤون الحياة منها على سبيل المثال اللغة الفينيقية، واللغة الرومانية أما اللغة الأمازيغية فقد بقيت شفوية.

في العصر الحديث، سواء في ظل الحكم العثماني الذي دام ثلاثة قرون تقريبا، أو في ظل الاستعمار الفرنسي المعاصر الذي دام قرنا وثلاثين عاما فقد همشت في ظلهما اللغة الأمازيغية ولم تنشأ لها المدارس لكي تدرّس للأجيال، وتطور لكي تصبح لغة العلم والثقافة العالمة.

أما في الوقت الحاضر، أي منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا فإن اللغة الأمازيغية وحمولتها الثقافية قد تعرضت للتحجيم والمساومات والتسويف مما أدى إلى اندلاع انتفاضات الربيع الأمازيغي في المنطقة الأمازيغية وتعرض بسبب ذلك كثير من عناصر الحركة البربرية إلى التنكيل والسجون والقتل برصاص النظام الجزائري.

إنه رغم اعتراف النظام الحاكم في الجزائر باللغة الامازيغية كلغة وطنية فإنه رفض ولا يزال يرفض القبول بها كلغة رسمية في البلاد. وأكثر من ذلك فإن هذه اللغة لا تزال إلى يومنا هذا لا تكتب بحروفها التاريخية أو بالحروف العربية، وفضلا عن هذا فإن وزارة الثقافة الجزائرية ووزارتي التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي لم تقدم شيئا له قيمة لجعل هذه اللغة لغة علم وفكر.

وجراء هذا الإهمال المتعمد فإن اللغة الأمازيغية لا تملك قاموسا تكنولوجيا أو علميا أو نقديا أو فلسفيا وفكريا وهلمَ جرا. إنه جرّاء هذا الوضع المزري الذي تتخبط فيه اللغة الأمازيغية فإن أغلب النصوص الأدبية والغنائية الأمازيغية إما طواها النسيان أو مبعثرة، وما تبقى منها على قيد الحياة فهو مكتوب بالحروف الفرنسية في الغالب، أو بحروف التفيناغ التي لا تعرف أغلبية المواطنين فكّ شفراتها وقراءتها سوى نخبة مجهرية جدا وأغلب عناصرها هم من المعلمين والأساتذة الذين لم ينجحوا إلى يومنا هذا في تعميم قراءة وكتابة اللغة الأمازيغية في أوساط سكان المدن والأرياف ناهيك عن النجاح في نقل هذه اللغة من الطور الشفوي إلى الطور العلمي والفكري.

وهكذا فإن الأدب الأمازيغي المكتوب بحروف اللغة الفرنسية، أو بحروف التفيناغ فإنه لا يزال حبيس جدران الإهمال القاسي والنسيان المنهجي من طرف وزارة الثقافة الجزائرية ومؤسسات النشر التابعة للدولة. فالسائد هو أن أغلب نصوص هذا الأدب، قديمها وحديثها، غير مترجم إلى اللغة العربية أيضا، وإذا حصل أن ترجم بعضها القليل والنادر إلى هذه اللغة فإن الترجمة لا يتعدى سقفها الترجمة الحرفية الارتجالية ودون أيّ رعاية ومراجعة من طرف المتخصصين الأكفاء . إنه جرّاء هذا تمّ ضرب جدار فولاذي فاصل بين الانتاج الثقافي/الروحي الأمازيغي وبين أجيال ما بعد الاستقلال التي لا تعرف عنه شيئا يذكر على مستوى الجزائر العميقة أو خارج فضائها الجغرافي في آن واحد.

إنها هبة الإله لمخلوقاته.

ربما لكي يكنزوا الخير جميعه

ثم يمثلون أمام الله، بعد استيقاظهم في القبور الباردة، وأكفَهم ممتلئة.

عيناها

وحاجباها تغرق في السوادلا بد من التوضيح هنا أن الأدب الأمازيغي، شعرا وأغنية وأمثالا شعبية وسرديات، يتميز بفرادة وأصالة شكلا ومحتوى تؤهلانه أن يرقى إلى مصاف الأدب الإنساني العالمي. وفي الواقع فإن خريطة الأدب الأمازيغي غنية بأسماء الأدباء الكثيرين ولكن هؤلاء، نساء ورجالا، قد فرض عليهم التهميش وحكم عليهم بالتحرك على نحو أعرج، في الفضاء الثقافي/الأدبي داخل الجغرافيا الأمازيغية المحدودة. إن شاعرا كبيرا موهوبا مثل “سي محند أو محند” وغيره من الأدباء الأمازيغ القدامى والمعاصرين لا تدرّس نصوصهم في المنظومة التعليمية الجزائرية الشاملة.

من بين ضحايا هذا الوضع الرديء نذكر هنا الشاعرة والمغنية فاظمة أيث منصور عمروش التي نقدم هنا لمحة موجزة جدا عن بعض عناصر تجربتها الأدبية والشعرية.

إن قصة الشاعرة والناثرة والمغنية المتمردة فاظمة أث منصور عمروش مؤلمة جدا وتروي في كتابها “قصة حياتي”، المترجم إلى عدد من اللغات الحية وفي مقدمتها اللغة الإنكليزية، معانتها المريرة وكفاحها بداخل المجتمع الذكوري في وطنها الجزائر، وفي تونس، وحتى في مهجرها الفرنسي حيث ماتت ودفنت غريبة عن السماء الأولى التي عرفت صرختها الأولى التي أطلقتها وهي تغادر رحم والدتها لتطل على شرفات ومنحدرات الدنيا.

ولدت الشاعرة والمغنية فاظمة عمروش في 1882م بقرية تيزي هيبل بمقاطعة تيزي وزو الأمازيغية كطفلة غير شرعية من جهة الأب، وتوفيت ودفنت في فرنسا في عام 1967 م. إنه بسبب وصمة هذه الولادة، دون أب شرعي، وما انجرّ عن عنها من تهميش، تركت فاظمة عمروش قريتها الأصلية إلى قرية أخرى حيث تتلمذت في مدرسة فرنسية علمانية.

بعد تخرجها من المدرسة الفرنسية تدرَبت فاظمة كممرضة ثم عملت في مستشفى آيت منقلات بالمنطقة الأمازيغية بشمال الجزائر. في هذا المستشفى تعرفت فاظمة عمروش على الأخوات المسيحيات الفرنسيات العاملات هناك وأدى ذلك إلى اعتناقها للكاثوليكية الرومانية المسيحية الأمر الذي عمّق عزلتها داخل البيئة الأمازيغية الإسلامية التي كانت تسكن وتعمل فيها.

تفيد سيرتها الذاتية أنها تزوجت من مدرس أمازيغي اعتنق بدوره المسيحية وأنجبت منه تسعة أولاد توفي سبعة منهم أمام عينيها وطبعت هذه المأساة تعرجات حياتها وأشعارها وأغانيها بالحزن العميق. تؤكد الدراسات التي تناولت سيرتها أن فاظمة عمروش قد مارست “تأثيرا معتبرا على الأعمال الأدبية والفنية لابنها جان وابنتها طاوس″.

أما إنتاجها الذي تركته وراءها فيتمثل في سيرتها الذاتية التي تحمل عنوان “قصة حياتي” التي تتضمن عدة مرثيات شعرية تقطر بالغربة والفقدان والحزن النبيل، إلى جانب مجموعة شعرية تستعيد نبضات الحياة الشعبية والتقاليد الاجتماعية وهي بعنوان “أغاني بربرية من القبائل”، وهي عبارة عن أغان كانت تغنيها لأفراد عائلتها منها ما هو من إبداعها وبعضها الآخر هو عبارة عن أغان شعبية أمازيغية قامت بحفظها عن ظهر القلب وغنتها بصوتها العذب، ومن ثمة كتبتها باللغة الأمازيغية لكي لا تندثر. إن هذه المجموعة الشعرية التي قام ابنها جان عمروش بترجمتها إلى اللغة الفرنسية وصدرت عن دار النشر الفرنسية المعروفة “بوان” Points ، و”لارمتان “L’Harmattan تشهد أن فاظمة أث منصور عمروش شاعرة موهوبة إلى جانب كونها ناثرة من الطراز الرفيع.

سيرة ذاتية نسوية رائدة

تنبع أهمية “قصة حياتي” من عدة أبعاد ويتلخص البعد الأول في الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل الأدبي الفني. إنها سيرة ذاتية رائدة من حيث تاريخ الشروع في كتابتها عام 1946 م وهي حسب علمي أول سيرة ذاتية أدبية متمردة تكتبها أديبة جزائرية في عصرنا الحديث سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية أو مسجلة شفويا باللغة الأمازيغية.

أما البعد الثاني فيتلخص في كون هذه التحفة الأدبية تسجل إبداعيا تفاصيل معاناة فاظمة عمروش الأنثى المجروحة والمقاومة بشكل مباشر، وفي سياق التعبير عن الذات فإنها تعكس بشكل غير مباشر معاناة المرأة الأمازيغية داخل أقفاص الثقافة الذكورية في المجتمع الأمازيغي البطريركي في تلك الحقبة الكولونيالية.

لا شك أن هذه السيرة الذاتية عمل أدبي مؤسس على تعرية طقوس مجتمع الذكورة والموقف النقدي المكسر لجدار الخوف من عالم الذكور. ومن الملاحظ أيضا هو أن “قصة حياتي” هي سيرة ذاتية تتكئ على آلية تقليد الاعترافات في سرد دراما منفى الأنثى وتجلياته الصراعية النفسية المعقدة.

ففي تقديري فإن هذه السيرة الذاتية تقوم من الناحية البنيوية على تجربة المنفى الوجودي الحقيقي ذات الأضلاع الخمسة التالية:

1- منفى الأنثى/ المرأة بداخل تقاليد الثقافة الذكورية في المجتمع البطريركي الذي ينظر إلى المرأة كمجرد وليمة جنس.

2 - منفى اللغة الفرنسية والانسلاخ عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية في طبعتها الفرنسية في ظل الشرط الكولونيالي.

3- منفى الاغتراب الجغرافي.

4- منفى تجربة موت أبنائها الثلاثة وهم صغار جدا.

5 - منفى وصمة البنت غير الشرعية التي وصمت بها فاظمة عمروش منذ يوم ولادتها.

إلى جانب هذا التوصيف لأركان تجربتها الإبداعية بشكل عام فإن هذه السيرة بشكل خاص مؤسسة على روح مقاومة هذا النمط من المنفى المتعدد كما سنرى فيما بعد بشكل مقتضب.

إن هذا النمط من المنفى المتعدد والمركب الذي عاشت تفاصيل قسوة تجربته فاظمة عمروش، وأرخت له أدبيا يضعها ضمن طليعة الكاتبات القليلات اللواتي قد سبقن الكثير من الكاتبات النسويات الكبيرات في الغرب إلى نقد الثقافة الذكورية المتخلفة والرجعية ومقاومتها أدبيا، وأخلاقيا، وسلوكا متمردا في نهايات القرن التاسع عشر وفي منتصف القرن العشرين. إن هذه الطليعية عند فاظمة عمروش تبدو بارزة في أغنياتها و قصائدها التي كتبتها مبكرا، وفي سيرتها الذاتية هذه المشبعة بالصدق في الكشف عن حياتها الخاصة التي اعتاد الأدب الجزائري وغيره من الآداب في الشرق والغرب، في نهايات القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، على طمسها ونفيها.

وفضلا عن هذه السمات الاستثنائية في أدب فاظمة عمروش فإن اللغة التي كتبت بها هذه السيرة تتميز بما يدعوه النقاد ما بعد الكولونياليين بتلويث لغة المستعمر. وبهذا الصدد نرى أن استخدام فاظمة عمروش للغة الفرنسية له نكهة خاصة حيث يحس القارئ أن اللغة الفرنسية في “قصة حياتي” قد تمت “جزأرتها ” و”تمزيغها”، وبهذا تكون من بين الأدباء السباقين إلى جعل هذه اللغة تنطق بالهوية الثقافية والاجتماعية الجزائرية في بعدها الأمازيغي.

ففي تقديري فإن هذه السمة تجعل فاظمة عمروش تحتل موقعا متميزا بين الرائدات المؤسسات للنص الأدبي الكولونيالي وما بعد الكولونيالي بامتياز. في هذا السياق بالذات أوضح أكثر بالقول بأن فاظمة عمروش قد تمكنت من “تهجين” اللغة الفرنسية وتلوين قاموسها بألوان ثقافة الآخر الأمازيغي الجزائري المستعمر (بفتح الميم). كما هو معروف الآن فإن هذه الخاصية تكتسي أهمية بالغة في حقلي النظرية الأدبية النسوية المعاصرة، وفي الدراسات ما بعد الكولونيالية المعاصرتين اللتين لم تأخذا حقهما من التنظير والتطبيق الإبداعيين في المشهد الثقافي الجزائري والعربي معا إلى يومنا هذا.

ففي تقديري فإن نقد الثقافة الأيديولوجية الذكورية والتعبير بصدق وصراحة وشجاعة عن عالم الأنثى وتجربة الموت والمنفى المتعدد المذكور آنفا وعن الموقف المقاوم فضلا عن إدخال “الهجنة” إلى عقر دار لغة فولتير من طرف الأديبة والفنانة فاظمة عمروش هي عوامل يمكن أن تصنف على أساسها ضمن خانة أدباء فنَ الاعتراف الأدبي الذاتي النقدي والمقاوم من جهة وضمن الصف الطليعي من الأديبات النسويات ما بعد الكولونياليات بامتياز من جهة أخرى. وبهذا الصدد نجد الكاتب الفرنسي فنسان مونتاي ينوَه، في المقدمة التي كتبها للطبعة الفرنسية لكتاب فاظمة عمروش ” قصة حياتي”، بأصالة ومقاومة وشاعرية هذه الأديبة التي شرعت كما أشرت سابقا في كتابة هذه السيرة الذاتية ابتداء من عام 1946 م وانتهت منها في عام 1962م.

إن هذا الكاتب الفرنسي يدعونا، في مقدمته، إلى الإنصات إلى صوت فاظمة عمروش التي قاومت العوامل التي هدّدت هويتها الأمازيغية (القبائلية) “لقد بقيت دائما قبائلية (أمازيغية)، وبالرغم من أربعين سنة أمضيتها في تونس، وبالرغم من تكويني اللغوي المهني الفرنسيين فإنني لم أرتبط بالكامل بالفرنسيين ، أو بالعرب، فقد بقيت، دائما، المنفية الأبدية، التي لم تحس حقيقة وأبدا بأنها في بيتها، واليوم كما لم يحدث من قبل أبدا، فإنني آمل أن أكون في بيتي، في قريتي، وسط أولئك الذين هم أهلي، أولئك الذين لنا لغة واحدة، ونفس الذهنية، ونفس الروح، ونفس روح المعتقد الصريح والصادق، والتعطش إلى الحرية والاستقلال: روح جبال جرجرة “. كما يدعونا هذا الكاتب إلى تأمل تشبثها بجذورها الوطنية “فأنا لا أملك سوى لقب واحد وهو لقب الانسان. إن فرنسا ليست إلا اسما”. إلى جانب مقدمة هذا الكاتب الفرنسي التي اقتطفنا منها بعض المقاطع فإن الروائي والشاعر والمسرحي، الجزائري البارز، كاتب ياسين قد كتب هو أيضا مقدمة لكتابها “قصة حياتي” ووصف فيها أغنياتها التي جمعها ابنها الكاتب والمفكر جان عمروش كما يلي ” إنها أولا وقبل كل شيء تجاعيد نزع جذورها من تربة وطنها”.

إلى جانب ما تقدم فإنَ هذه السيرة الذاتية تروي قصة المنفى الديني الذي وجدت فيه فاظمة عمروش نفسها بعيدة عن ميراثها الإسلامي لأجدادها الذي غادرته فجأة وجعلها ذلك تعيش الغربة داخل مجتمعها الجزائري المسلم الذي لم يكن ينظر إلى ما فعلته على أنه مجرد بحث شخصي عن يقين روحي، بل كان يرى في تحولها إلى المسيحية على أيدي الفرنسيات -في عز مرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر- تخلَّيا عن هويتها الروحية واستبدالها بهويَة المستعمر.

إن هذه المنافي التي تتخلل كتاب “قصة حياتي” تعد السمات الأساسية التي تشكل جوهر دراما حياتها المعذبة، وهي أيضا السمات المميزة لقصائدها الشعرية. في هذا السياق كتبت إحدى الناقدات البريطانيات فور ترجمة هذه السيرة إلى اللغة الإنكليزية من طرف دوروثي . س. بلير وبعد أن صدرت عن منشورات النساء بلندن في عام 1988 قائلة “إن هذا الكتاب يقدم تاريخ حياة امرأة قبائلية (أمازيغية) عادية- بل فريدة من نوعها.. في صفحات هذا الكتاب تصف عمروش دراستها في المدرسة، وزواجها، وأبناءها. إن نضالاتها الشخصية والعائلية هي المركز الواضح، في حين أنَ الحربين العالميتين والأمراض المتفشية، وحرب الجزائر من أجل الاستقلال فهي تلمع من الخلفية. لم تعش حياة سهلة، ولم تحس أبدا أنها في وطنها سواء في فرنسا، أو تونس أو في منزل زوجها، وحتى في قريتها…”، ثم تضيف هذه الناقدة البريطانية مبرزة أن هذه السيرة الذاتية “تتضمن الكثير عن شروط الحياة في أواخر القرن التاسع عشر في القبائل (بلاد الأمازيغ)”.

في يومياته ( 1928-1962) يروي ابنها الكاتب والمترجم والمثقف اللامع جان عمروش أن حياته وحياة والدته فاظمة أث منصور عمروش وكذلك حياة الأسرة كلها كانت غنية بعلاقات الصداقة مع كبار الفلاسفة والكتاب والإعلاميين والفنانين أمثال أندريه جيد الحائز حينذاك على جائزة نوبل للآداب والذي كان يقضي عندهم عطله في تونس، والفيلسوف غاستون باشلار، والفيلسوف والروائي ألبير كامو الحائز أيضا على جائزة نوبل للآداب وغيرهم كثير. هذا جانب واحد فقط من حياة وإبداع هذه الشاعرة النسوية البارزة وقد تسمح الظروف لأقوم بترجمة شعرها من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، وأن أتأمل وأدرس تجربتها الشعرية والغنائية المكتنزتين اللتين تقدمان صوتا أدبيا وغنائيا وشعريا متميزا وفريدا من نوعه فعلا.