من الذي يظهر في المرآة؟

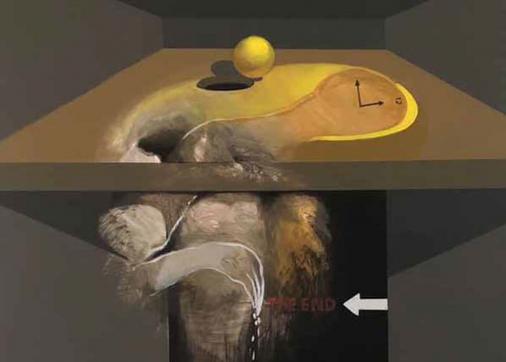

الإنسان هنا يُحارب.. الإنسان هنا، في هذا الوجود، يهترئ حتى الموت.. الإنسان على الأرض موجود ليقمع ويُبخس ويُحط من قدره.

الإنسان هنا لينظر في المرآة دون أن يعلن أنه يرى شيئاً… دون أن يرى وجهه.

الإنسان هنا ليسمع ما لا يريد: كلا ليس هكذا.. كلا لا تقل هذا.. كلا ليست هذه الفلسفة.. كلا أنت تنظر للأمر بالمقلوب. ومنذ سقراط العزيز والفلاسفة ينظرون إلى الأمر بالمقلوب وغيرهم ينظر إليه بطريقة غير مقلوبة، ولكن هؤلاء (الغيرهم) لم يحققوا الوصول إلى (مدينة أين، بلغة الشاعر العراقي سركون بولص)، بل لم يحددوا وجودها على الخارطة من الأساس.

هل ثمة من سيقول هذه مبالغة؟ بالتأكيد، ومن يقولونها يبحثون عن الإناء دون التفكير أو الرغبة في أن يكون له قعر.

لنعد إلى مدينة (أين، بحسب رؤية سركون الشاعر) وهنا هي ليست يوتوبيا، بل هي القاعدة التي يتخيل الاتفاق البورجوازي أنه يستند عليها: أين هي؟ الاتفاق وحده الذي يراها، نحن لا نراها؛ وطبعاً نحن لا نراها، ليس بسبب قصر نظرنا، بل لأنها كبقية الأوهام التي صنعها العقل البشري طلباً للتصالح مع حالة العجز التي عاناها، لا وجود لها إلا ضمن هيكلية رؤية (طلب السلامة) التي نسجتها الأيديولوجيات والرؤى الطقوسية، التي تسمي نفسها أدياناً، لأنها أرادت أن ترى ظلالاً في المرآة. هل بقاء المرآة شاغرة، (دون ظلال أو أشباح تعكسها) هي معضلة العقل الجمعي أو المجموع الاجتماعي؟ التهويمات الأيديولوجية والغيبية، بل وحتى بعض الفلسفات، تقول نعم.

هل هي معضلة الخوف من الاهتراء المجاني (الموت دون هدف منظور)، فلجأت الكثرة الكاثرة إلى رسم، ولو ظلال وهمية (في المرآة)، ورغم الاختلاف على رؤيتها من قبل الآخرين، لتطمين مخاوفها من المجهول، وإقناع نفسها بمبرر غيبي (ضروري) لموتها؟ هل كانت هذه الظلال هي التي تقف خلف نشوء فكرة الآخر؟

بالتقادم والتراكم الكمي والزمني، وبحكم رغبة الإنسان وحاجته إلى المتجسد الملموس، اختزلت تلك الظلال (التهويمات الفكرية والأساطير) بأشخاص مخترعيها، أو بقبورهم، بعد موتهم، لتتحول إلى الظل الوحيد الذي يرى في المرآة.

ولكن الإنسان ظل محارباً ومقموعاً ويمتهن ويحط من قدره، بموت مجاني غير مبرر… وأجبر على النظر في المرآة وأن يرى ما ليس له وجود، في غير رؤوس من صنعوا الظلال، وأن يؤمن بوجودها… وأن يراها أيضاً، دون أن يمنع هذا الإيمان عنه، شعور الامتهان والموت. تلك المرآة كانت تلوّح له بالسرج واللجام دون أن تريه الحصان، ولكنه أجبر على ترديد رؤية الحصان في كل وقت! وبالتقادم أيضاً، تحول السرج واللجام إلى بديل مقدس عن الحصان عند البعض، وإلى الحصان ذاته عند البعض الأكبر المتبقي.

هل منح هذا التسويق مبرراً للموت أو قناعة بأحقيته؟ كلا وبالمطلق؛ فقد ظل الموت فعلاً رديئاً ووحشياً ومستهجناً ومرفوضاً، بل وطارئاً، يقتحم دورة حياة الكينونة الذاتية وقداسة فردية الفرد (بالنسبة إلى ذاته وإيمانه بها) بغير وجه حق.

وهذا يعني أن أغلب ما بني من قناعات ميتافيزيقية، لم يكن سوى أوهام لم تجب على أي سؤال، وظل السرج مجرد سرج واللجام مجرد لجام، يبحثان عن حصانهما الذي بلا وجود أو المختفي في مدينة (أين) الشاعر، التي لا وصول إليها، رغم اختراع ظلال المرآة لها… وتأكيدها على خارطة مخترعيها.

***

وإذا كانت بداية الفلسفة قد حكمتها محددات، معرفية وأخلاقية (بحسابات وأوضاع عصورها الأولى) فإن الفلسفة الحديثة، أو أنساقها المؤدلجة، قد حولت (وهم المرآة) إلى كيس ووضعت فيه مشتقات وأدوات مرتجلة أو فرضتها أوضاع شاذة، كأوضاع وأيديولوجيات ومهيمنات سياسية واقتصادية صرفة، وهذا ما حوّل المرآة إلى وهم مركب، يستمد من عدم القدرة على تفكيك أحجياته، قدرة مضافة على مضاعفة الوهم وتشعيبه في مسارب مصطنعة، وإلى حد تيئيسي، الأمر الذي ضاعف عدد الظلال والأشباح في المرآة إلى حد بلوغها مرحلة القبول، يأساً وتعباً ومللاً لا قناعة. وهذا طبعاً ما أوصل الكثرة الكاثرة لقبول أو التعايش مع فكرة الوصول إلى مدينة أين والعيش في ربوع دهشتها! ليس لأنهم وجدوها وعاشوا فيها، بل تحت ضغط القوة والسلطات المهيمنة، وأولها السلطات الأكاديمية والإعلامية التي سوغتها بالترغيب، ومررتها بالترهيب السلطوي، تحت مسمى قانون.

ولكن مدينة أين هذه، وعلى عكس تبشير أصحابها، لم يتوقف أو يتعطل الموت على سورها الخارجي، كما هو المفترض، بل كان الموت يسكنها أكثر مما يسكن الغابة، بل وكان موتها أكثر فظاظة وألماً. لماذا؟ لأن الفلسفات الحديثة تحولت إلى برامج مؤدلجة أو تنسج من أجل تمرير وضع سياسي خاص جداً وبأهداف بعيدة المدى والآفاق؛ وهذا لم يعن سوى مضاعفة معاناة وأثر وثقل الموت على الإنسان، بل ولم يعن أو يساعد على عزله، (كمصير يقع في مجال آخر بالنسبة إلى مشاريعي) كما فهمه سارتر، بل عمل على تقريبه وطرحه بالمجان، وتسويغ فكرته الأساسية التي لطالما نبذها الإنسان واحتقرها، بصفتها عامل إلغاء لكينونته الذاتية ومحقها بكل احتقار وازدراء.

وسطوة إلغاء الموت للذات الإنسانية هي ما يجرد فكرة حرية الموت، بفهم جان بول سارتر (أنا حر حرية مطلقة، لأنني قادر قدرة مطلقة على الانتحار) من محتواها، لأنها مبنية على فكرة أن وجود الإنسان في الحياة وجود متحول، أي أن وجوده الذي يعيشه هو مرحلة، غير ثابتة، وفي طريقها إلى وجود آخر، قد يكون ممكناً نعم، لكنه مجهول وبلا تأكيد حقيقي وملموس، لأن طريقة الانتقال لذاك الوجود تمر عبر عملية إلغاء وتصفية للذات القائمة للفرد (الموت)، لا عبر طريقة انتقالية متممة لحالة الوجود القائمة، والتي شهدتها الذات عبر مراحل نموها ونشاطها الادراكي: طفولة، صبا، شباب، نمو عقلي، نضوج جسدي وإدراكي وفكري… ثم تأتي حالة القطع المفاجئة: موت وتحلل وجيفة وفناء لكامل كيان الذات المنظور والفاعل، فكيف تتحقق عملية الانتقال إلى وجود ممكن ضمن حدود هذه المعادلة؟

إن فعل الموت عملية قطع عنيفة وطارئة على فعل الحياة، الذي يولد الإنسان من أجله ومن أجل تحقيقه والتمتع به، ثم يأتي فعل الموت المناقض والقاطع له ليلغي كل جهده ويحيله إلى مجرد جيفة قذرة لا تطاق، فكيف يكون أو يمثل هذا الفعل – الموت – وضع أو حالة انتقال إلى حالة وجود ممكنة ودائمة؟ هذه الفكرة لم يتقبلها أو يتصالح معها لا عقل الإنسان يوماً، ولا طبيعة وجوده ولا شعوره الذاتي بحقوقه الكيانية والوجودية، وحالة الوعي بهذه الحقوق هي جوهر الذات الفاعل والممثل للكيان الإنساني.

الإنسان، في واقع حياته ووعيه، لا يريد الموت ويرفضه رفضاً قاطعاً، ولم يتصالح معه إلا في حالات نادرة، مثل حالات البطولة الوطنية التي تدفع بعض الجنود إلى قتل أنفسهم دفاعاً عن أوطانهم، وحالات الانتحار يأساً أو احتجاجاً على وضع شاذ، أما الوضع الطبيعي للإنسان فهو التمسك بحياة ذاته تمسكاً تاماً والدفاع عن وجوده حد القتال، وهذا يعني رفض الموت رفضاً قاطعاً. وبداهة الوعي الذاتي والإنساني معاً تقول: ليس من المنطق أننا نولد ونكابد من أجل أن نحقق ذواتنا لنموت. منطق العقل ومنطق وجودنا يقول إننا نفعل هذا من أجل أن نحيا ونعيش بلا نهاية، فمن أين جاء هذا الفعل القبيح الطارئ، الموت، ليخطف حياتنا ووجودنا بفجاجته ووحشيته التي نراها؟ وتكمل الذات والكينونة الفردية هنا بالقول: لا بد أن ثمة خطأ في الأمر… أو في مكان ما من العملية!

هل يوجد خطأ في العملية؟ أين، ومن المسؤول عنه في نظام الحياة، وقبلها الوجود وسيرورته؟

وإذا ما عدنا من جديد إلى المرآة لننظر فيها بحثاً عن تفسير لهذه النقطة، سنجدها خاوية من أيّ إشارة تدلل على الكد في هذا الجانب، بل هي تزوق وتسوق الموت على أنه مسلمة ونهاية واقعية ومنطقية من أجل العبور إلى حالة الوجود الثابت أو الحياة الخالدة.. ماذا كنا نفعل هنا إذاً؟ كنا نكد ونتعب من أجل أن نموت بأبشع طريقة؟ ومن نافلة القول أن نذكر هنا أن موت التتفيه والتحقير والازدراء هذا، الموت اللاإرادي، هو غير القدرة على الموت، التي يجب أن يمتلكها الفرد كفعل تغيير إرادي.

وهنا لا نملك، ونحن في هذه المرحلة من الإدراك الناقص، غير أن نصرخ محتجين بوجه المرآة التي لقنها سدنة المعابد ما يجب أن تعكسه لنا من ظلال وأشباح، ونحن نبحث – إن كان لا بد من الموت – عن الموت بجلال أو عن نهاية نقية لا تخلف أثراً يستوجب الدفن، لأنه – الإنسان الواقع عليه فعل وأثر الموت – سيتحول إلى نتانة لا تطاق. ولك أن تتخيل أن تتحول إلى نتانة، بعد ساعات أو حتى أيام، من وقوع الموت عليك، لتجد أن امرأتك لا تعود قادرة على تقبيل شفتيك وابنتك لا تطيق رؤية خيط التعفن الأخضر المزرق على خدك الذي كانت تقبله وهي عائدة من مدرستها.

ربما هذه هي الحالة التي وصفها (الفيلسوف ياسبرز) بالإخفاق المطبق، رغم أنه يعود ويناقض هذا المفهوم، تحت عجزه عن إيجاد الحل لهذه الإشكالية، بنكوصه إلى تهويمات رجال المعابد، وحديثه عن إمكانية أن يكون الموت أحد شروط الحياة الصالحة؛ وكلام العجز هذا، الذي يشبه كلام الرهبان والنساك والوعاظ، إنما كان بمثابة إعلان فشله، لأن أهم شروط الحياة الصالحة هو الحياة في الحياة التي وجدت من أجلها كينونة الذات، لا في موت أعمى ومجهول، أو في حياة تليه أو وجود ثابت يليه، لأن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا كنا نفعل هنا، أمن أجل تعلم الموت لنحقق حياة صالحة، كما ادعى ياسبرز في لحظة عجزه؟ كلا بالتأكيد، لأن هذا الفرض التسطيحي يناقض مبدأ الوجود المتحقق: وجد الكائن ليحيا، لأن بحياته وحدها يتحقق فعل الوجود الملموس، وهو مبدأ الوجود وطريقة تحقيقه التي يقبلها منطق العقل.

إن الإنسان كوجود ووعي وإرادة، عاش ومازال يعيش، مناقضاً لفرضية هيدجر، وكثير غيره من الفلاسفة الوجودين، في أن الإنسان موجود من أجل الموت، بل لعل هذه الفرضية هي الأكثر سذاجة وتناقضاً في طروحات هيدجر، لأنها تناقض إيمان الإنسان بذاته، الذي ينبني عليه تطلعه، هذا التطلع الذي وقف ويقف وراء كل منجز الإنسان العلمي والتكنولوجي والحضاري، الذي هو ليس سوى عملية سعي دؤوبة لوقف الموت عند حد، والصراخ في وجهه، كسطوة غاشمة، أن قف عند حد أنت تغتصب وجودي وكينونتي بلا وجه حق، وهما هويتي وأغلى ما أملك.، فأنا لم أولد لأموت، لأن هذا يناقض فعل الحياة الذي حكم وجودي من لحظة ولادتي، وإلا فلم وجدت وولدت؟ أمن أجل أن أموت؟ هل ستقول لي إني سأموت من أجل أن أذهب لوجود وحياة أكثر ديمومة وأكثر صفاء؟ سأقول لك إني محكوم، بالفطرة، (فطرة النزوع والتطلع)، بالمنظور والملموس، وما تعدني به من وجود بديل لا دليل ملموس ولا منظور عليه، وأنا وكل البشر لا نستطيع الخروج من جلد هذه الفطرة.

أعطني رغيف خبز، (من الوجود الذي تعدني به بعد الموت)، ودعني أتذوقه لأقول إن ثمة رغيف خبز في وجود غير هذا الوجود، أما أن تأتي برسام فاشل يرسم لي رغيف خبز على جدار، فهذا لن يعني لي أن ثمة رغيف خبز في مكان لا أراه. دعني أرى رغيف الخبز أولاً لأرى المكان الذي يوجد فيه. المكان الذي تعدني به، كوجود أكثر إمكانية وأكثر ديمومة، لا تأتيني منه رائحة رغيف خبز حتى؛ بل على العكس، فإذا ما نبشت قبر جدك فلن أشم غير رائحة جيفة، وقبر جدك وقبر جدي أقصى ما أستطيع رؤيته من الوجود أو الحياة التي تعدني بهما.

هل يعني هذا أن الموت ظاهرة مقحمة على الحياة؟

كل البشر اتفقوا ومازالوا متفقين بل ومؤمنين إيماناً تاماً، كذوات وكينونات، أنهم إنما ولدوا ليعيشوا، وجاؤوا إلى هنا ليبقوا لا ليرحلوا بالطريقة المأساوية التي يمثلها ويفرضها الموت؛ وعليه فإنهم مؤمنون تماماً أن فعل الموت القاسي والأعمى ظاهرة مقحمة، ولا يمكن أن تكون طريقة مناسبة لعملية انتقال لوجود ثابت ومستمر في حياة ثانية.

إذاً الموت ليس من الحياة، كما يقول سارتر، وإن كان ما يزال يمتلك القدرة على فرض فعله الباتر لسيرورة الحياة وصيرورتها؛ بل هو فعل طارئ وقسري، بحكم امتلاكه لقوة فرض فعله القاطع للحياة فقط، يأتي فجأة وبطريقة غير معقولة، عابثة ومهشمة لحياة الفرد، وبصيغة بمنتهى القسوة واللامسؤولية؛ وهو بهذا، ورغم فرضه لنهاية حياة الإنسان، إلا أنه لا يمكن أن يمثل جزءاً من الحياة، كما قال سارتر، لأنه يمثل حالة اعتداء وقهر لهدف الحياة الأول، بعد الوجود (ولادة الفرد - الذات): الحياة.

إذن الموت حادث اعتداء قهري على الحياة ككل وعلى عملية الإيمان العادلة بكيان الذات، بصفتها وحدة الوجود الأولى التي تؤسس لفعل وكيان الوجود وصيغة تمثله وقيامه، كمنظور ملموس وقيام فعلي مدرك، وعليه فإنه يبقى فعلاً دخيلاً ومقحماً مادام مفروضاً من الخارج وليس خياراً ذاتياً؛ ومن هنا تأتي رؤيتنا في كون الفرد، الإنسان، كوحدة تكوينية موحدة قائمة بذاتها وأن عملية شطرها إلى نصفين أو مكونين، جسد وروح، إنما هي تندرج تحت عملية تبرير لقبول وقوع الموت، كفعل مازال غير مفهوم ويعجز الإنسان عن رده. وعليه، واستناداً إلى هذه الصورة، لا يمكن اعتبار الموت كشيء ذاتي لصيق إلا في حالة الانتحار الإرادي وحدها، وفيها وحدها يمكن للذات أن تسمي فعل الموت (موتي الذاتي أو موتي أنا)

ولعل اكتشاف مومياءات الفراعنة (بما يمثله من إصرار على رفض الموت) أنصع دليل على أن الموت لا يمكن أن يكون غير عملية محق للحياة، لذات لم ترَ فيه - الموت - غير عملية اعتداء على ديمومتها التي هي جوهر الوجود وصورة تحقيقه، والتي لن يتحقق من دونها، وفق رؤية الكيان الفردي الذاتية: لست وسيلة لهو لأحد، جئت هنا لأبقى وليستمر فعل الوجود بوجودي، وإلا لمَ تحملت عبء القدوم والعيش والكد؟

ووفق هذا التصور تكون المرآة قد تم حشوها بصور تبريرية وخيالات ترهيبية لتمرير وقبول صيغة الموت الواقعة، وكأنها - المرآة - كيس نفايات وليست وسيلة تفكير، أو واجهة لعكس صور التفكير، ولهذا أصرت على أن تكون صورة الموت البشعة أول ما يطفو على سطحها، من أجل توطين الذات على قبول فعله الشاذ المناقض لرغبة الحياة والوجود، لا لشيء سوى لعجز الذات عن رده أو ايقاف فعله عند حد.

***

مجموع التصورات الاستسلامية عن هذا الوحش الفاتك، الموت، وبتحولها إلى ثقافة لاهوتية واجتماعية، كرست وضعاً ثقافياً مختلاً، فرض نفسه بالتقادم، وفرضته المؤسسات الاجتماعية والمعبدية بالترديد المتواصل، إلى مسلّمة ثقافية، أخذت تفرض نفسها على النصوص الأدبية، في عهود ما بعد ظهور الأديان خاصة؛ وإلا فإن بداية التفكير الإنساني، وفي انطلاقته التدوينية الأولى، وصلنا بصيغة نصوص شعرية رافضة تمام الرفض للموت، ولعل ملحمة جلجامش، وهي من أول الأساطير المدونة على ألواح الطين التي وصلتنا أو تم اكتشافها، تظهر لنا بطل تلك الأسطورة وهو خارج للبحث عن عشبة الخلود، تعبيراً عن رفضه للموت، بعد أن فجعه الموت بفقد صديقه أنكيدو. ولكن الموت وبدوام هيمنته وعجز الإنسان عن رد هذه الهيمنة، فرض نفسه على آليات تفكير أو لا وعي منتجي الأدب، شعراء وقصاصين وكتاب مسرح، وفيما بعد، روائيين، بتوالي تمردهم على التصورات المعبدية الجاهزة. وهذا ما أدى إلى تحوله إلى مهيمنة رؤيوية، داخل تفكير منتج النص، وهو ما يجب أن يدخل تفكير ورؤى النقاد من بعده، وهو ما يجب أن يدفع النقاد إلى تأطيره بالمفاهيم وقولبته بقواعد بنائية، داخل النص الأدبي/الثقافي، وهو ما سيكرس، بالتالي، جهد الأساطير والأدب الغرائبي والفنتازي، داخل الدرس النقدي الحديث، لأن النقد، سيجد أخيراً، طريقة لتفهم هذه (الأعاجيب) التي تكرس فكرة شذوذ الموت، في المدونة الأدبية/الثقافية، وأيضاً لتفهم عودة بطل رواية إلى الحياة بعد دفنه تحت التراب، رغم أن (مثل هذه الأعاجيب) كانت واردة ومشاعة في الأساطير القديمة، واليونانية على وجه التخصيص، حتى عهد ظهور الفلسفة اليونانية. أي إن التداول النقدي لفكرة شذوذ وطارئية الموت، ستحرض منتجي النصوص على المزيد من جهد التفكير والإنتاج الثقافي المحرض على تجاوز ونزع القدسية عن سلطة الموت، وبالتالي البحث عن طرق لرد سطوته وكبحها.

علينا أن نؤكد هنا أن الفلسفة كانت ومثلت أول مشاريع النقد الثقافي وانطلقت منه، وبهذا فإنها تكون أول المشاريع النقدية التي كان يجب أن يخرج منها الدرس النقدي الأكاديمي، سواء كان أدبياً أو ثقافياً، إلا أن هذا لم يحدث إلا مؤخراً (قياساً إلى عمر الفلسفة الطويل)، بظهور المناهج النقدية الحديثة (لم تعد حديثة نسبياً) التي قامت أو تبلورت كنتيجة لرؤى فلسفية متكاملة، كالبنيوية والتفكيكية وغيرها، قبل أن تنكص وتتخلى عن مشاريعها الفلسفية الشاملة، لتحصر النقد في زاوية أحادية ضيقة من معمار المنهج الفلسفي الذي انطلقت منه أو تأسست عليه؛ وقبل أن تحول جهدها من البحث الفلسفي/النقدي الجاد إلى (اللهو غير المسؤول) المتمثل في بناء الهياكل الفسيفسائية التجميلية للأطر الخارجية المظهرية لرؤاها النقدية، وعلى حساب جهدها الفلسفي وطرق تعميقه، من أجل منحها الفخامة التي تقنع الغير بأهميتها.

بل إن الدرس الأكاديمي الأدبي، الذي قاده مبدعو تلك الرؤى أو المناهج، والممثل بالواجهة النقدية، على وجه الخصوص، توجه باتجاه علمنة الأدب ككل (جعله علماً)، والمناهج النقدية على وجه الخصوص وخاصة فيما يخص أدوات التعامل مع النص الأدبي بعد إنتاجه (أدوات ومناهج النقد الأدبي والثقافي الحديثة)، متناسيا أن الأدب حالة إبداعية - شعورية وحسية لا تخضع لقانون، وأنه ينتج بسبب القلق الشعوري والوجودي (أي أن الأديب يكتب عما يقلقه بالدرجة الأولى) وأن القلق حالة شعورية، لا قوانين تتحكم بها، بما فيها منجز وأدوات علم النفس، لأن أدوات علم النفس كانت بحثية وتصنيفية، أكثر مما كانت علاجية.

ولهذا فإن الأدباء، وخاصة في حالة عدم فهم المتصدين للعملية النقدية، يعدون العملية النقدية عامل تعطيل وكبح للعملية الإبداعية، وخاصة عندما يكون النص الأدبي كاسراً للقوالب ومحلقا في فضاءات الخيال، بحثاً عن كوة للنظر البعيد والتهويم حول ما يقلق الإنسان، مما خرج عن سيطرة العلم، أو عجز العلم عن تفسيره، وأولها الموت طبعاً، الذي ظل سيفاً مسلطاً على وجود الكينونة الإنسانية، المحكومة بالاحتجاج والرفض لتسلط هذا الوحش الماحق، العاجز عن تقديم مبررات مقنعة لفعله.

فهل خدم توجه الدرس الأدبي الأكاديمي (النقدي)، باتجاه علمنة الأدب، عملية الإنتاج الأدبي وخلقه، باعتباره سابقاً للفلسفة في البحث وتجسيد ما يقلق الإنسان؟

بالتأكيد لا، بل وكان مضيعة للوقت أيضاً، لأنه ابتعد عن قاعدة انطلاقه التي خرج من جهدها ومن أجله، الفلسفة وأهدافها.