القصة الأولى

-1-

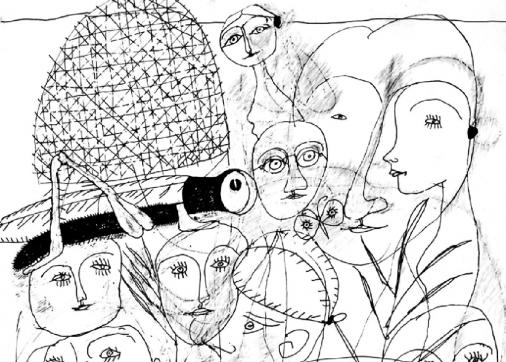

كانت أنثى ولدت مع السحر والضباب، واختفت بانقضائهما. وكان الطريق الذي نمشي فيه هو هو. رصيفان. يفصل بينهما شارع يضجّ بالسيارات والمارة. بشرٌ كثيرون. وكنت أفعل المستحيل في محاولة أن أجدها. ركامٌ متماوج. يتّحد. وينفصل. فراغ وامتلاء. وجود وعدم.

هل كان حبّاً؟ أم استلطافاً؟ أم اتفاقاً في توقيت الكزدورة؟ وكلّ هذه الأسئلة وغيرها وما من إجاباتٍ شافية. وحده ما كان داخل الغلالة البشرية التي تغلّفنا كان يغلي. القلب والدماغ والأحشاء. أما الأطراف فكان يرين عليها صقيعٌ أزليّ. بل وحتى الأيدي، وما أخطر ما يمكن أن تفعله الأيدي، حتى هذه لم يُترك لها أن تأخذ حرّيتها، أن تشتبك، أن تصبح كلاماً.

وكان مجرّد خروجنا في التوقيت ذاته، وتوجّهنا إلى “موقف الساحة”، واستسلامنا لمشينا الرتيب معاً دون التفكير من جانبها باستنكاره أو الانقطاع عنه، يعني أنها هي الأخرى تريد رؤيتي كما أريد رؤيتها. رتابة ساهية. عشتها نهاراً وعشتُها ليلاً. وأحلى العيشين كان في اللحظات التي تسبق النوم. ساعة أتمّدد في الفراش، مطلقاً العنان لأفكاري ولما يتولد عنها من صُورٍ وتهيّؤات. وفي لياليّ تلك كان يحلو لي أن أتخيّل أحلى ما يمكن لبني البشر أن يرتشفوه من أحلام يقظتهم. هي تؤشّر، وأنا أراكم لها ما أشّرت إليه. وذاك الذي تراكم كان يطير في الهواء تاركاً خلفه خيطاً رفيعاً يسحبنا أنا وهي إلى فضاءات رغبةٍ هوجاء. كم مرة غَمَرَني التخيّل ثم تركني وحيداً في القلب من برهة اتحادٍ خفيٍّ مع المجهول.

ثم ماذا؟ ماذا في اليوم الجديد؟ وماذا سوى أنها الرابعة عصراً. ساعتي ذاتها. مكاني ذاتُهُ. شغفي اليوميّ. ومعه تتوقف أشياء. وتبدأ أشياء. نقطة فاصلة في النهار. الثياب ذاتها. شيء إضافي كان ينبغي أن ينضاف أو أن ينحذف كي يكون الجديد جديدا!

وكانت الدروس تمضي في واد، وأنا على الضفة المقابلة من ذلك الوادي، عائشاً في عالمٍ مغزولٍ من رؤىً وتخيّلات. وحتى لو أنّ أمرَ هذا الذي كان في ظاهره الفجّ دون تتويج ما، إلا أنه، في خيالي وفي أفق القادم من الأيام، حَمَلَ وعوداً بحجم العالم.

وذلك وغيره كان قد أثّر على دراستي. فمن المفروض أن سَنَتها تلك كانت الأخيرة لي في الدراسة الثانوية، ومنها إلى سلك التعليم، والجامعة، أيْ إلى ابتداء أن يكون لي راتبٌ خاصٌّ بي. وفي البيت صاروا يعرفون شيئاً، وإن كان ضبابياً، عن أمر ذلك اللامعنى الذي يلفّ حياتي، فيجعلني أقف طويلاً أمام المرآة. ويومها لن أعرف الحقيقة على هذا النحو، بل سأظل لأشهرٍ طوال عائشاً وسط رعب الرسوب. أن أسقط في امتحان العلاقة معها، كما حدث لي في عامي الفائت في المدرسة.

وهذا كله، ولا شيء على لسان الأهل في البيت غير:

- “أدرس. أدرس″!

- “أنسيت أنك في البكالوريا؟”.

- “يا حبيبي؟ يا ابني؟ يا أخي؟”.

والحبيب. والابن. والأخ الذي هو أنا لم ينسَ. فهو يعرف.

- “والله باعرف!”.

- “طيّب. مادمت تعرف فماذا تنتظر؟”.

- “علامات. علامات”.

يريدون علامات. ليس كمثل علامات العام الفائت. العام المشؤوم. يوم أن عاد الجميع إلى بيوتهم بجلاءاتٍ ترفع الرأس إلاّي. هذا، ودون أن يكونوا قد اطّلعوا بعد على سرّيّ الأخطر:

وأنا، ولو أنّني كنت البطل الوحيد لقصتي. قيسٌ من دون ليلى. أو روميو من دون جولييت. ومع ذلك فإنّ شيئاً عميقاً في داخلي كان قد راح يتغيّر. وذلك الذي بدأ يتغيّر ما كان باستطاعتي أن أشرحه لنفسي، فبالأحرى أن أتمكن من شرحه للآخرين. ولو أردتُ أن أشرح، أن أفصلّ الأمر مثل واجب مدرسيّ. فماذا أقول. وكلّ قولٍ بحاجةٍ إلى ابتداء. وأنا لا أجد غير الانتصاف أبدأ منه!

- “شلونك؟ شلونك يا ‘سعاد’؟”.

أتكفي؟ أتكفي وقد صرنا بعيدين كلّ ذلك البعد عن حارتنا؟ النطق بجملةٌ واحدة. كلمة واحدة. فَرْكة وينبعث الدخان من المصباح السحريّ. ولكن، ماذا لو قلتها؟ وماذا لو تجاهَلَتْ ما قلتُه وظلّت سائرة في طريقها كعادتها في كلّ يوم؟

أخوفاً مِنْ مثل تلك النتيجةِ إذاً كنتُ أُبقي ما حدث ويحدث بيني وبينها لنفسي. نفسي وحسب. بل هي نفسها ما كان لديها أدنى علمٍ بكلّ هذا الذي تحدثت عنه حتى الآن.

كلامٌ كثير. ألّفتُه. وكثّرت منه. وما كان يتألف من كلام يظلّ في قلبَ الكلام. في نقطةً في المنتصف. ليس بداية. وليس نهايةً أيضاً. ثم إنّ هذا الذي كنتُ أُنشئه بيني وبين نفسي كان يتواصل ويتواصل إلى أن أعثر عليها.

- “شلونك. شلونك يا ‘سعاد’؟”.

جملة مشلولة استقرّ عزمي على قولها. سأقولها وقد أصبحنا بعيدين جدّاً عن البيت. سأقول هذا الذي أقول أقوى منه بكثير إن حدث أن تصادفنا في الحارة، أو إن جاءت تستعير غرضاً، أو ساعة تحضر لي، ولأخيها، الشاي ونحن ندرس، أو نوهم أهلينا بأننا ندرسُ!

-2-

نعم. أنا وحدي مَنْ طَلَبَ ذلك كلِّه. أنا الذي أخترتُ أن أُبقي العالم معلقاً في الهواء كفقاعة. إن أَحْكَمْتُ قبضتي عليها انفجرت. وإن قلت إن تحوّلي إلى كاتبٍ هي مسألة قدريّةٌ فإنني أكون كمن ارتضى طائعاً أن يدحض مئات اللحظات التي انقضت وهو يتخيّل نفسه في قلب مِهَنِ الأرض قاطبة، أفقاً وواسطة عيش. والأمر وما فيه أن قصّتي الأولى، التي اقتطفتُ مطلعها لتوّي، كانت انكتبت في برهة وجدانية عنيفة. ولولا كتابتها لكانت تلك البرهة قد أودت بي، أو بها: بالبنت التي كتبتُ عنها ولها.

وإن صح ما يقال من أن الكاتب يكتب قصةً واحدة، ما يفتأ يعيدها من جديد، في كلّ كتابة جديدة، فإن هذا الذي أتذكّره، وأعيد كتابته الآن، يشبه من دون شكّ ذلك الذي انكتب يومها، هذا إن لم يكن نسخة طبق الأصل عنه. الابتداء. الانتصاف. ومن ثمّ الخاتمة.

وفي ذلك اليوم. أقصد اليوم الذي سبق تكريسي من قبل مدرّس اللغة العربية ككاتب قصة قصيرة، لن أكون قد بلغتُ من العلم حداً أعرف معه كلّ هذا الذي أقوم بكتابته والتنظير له الآن. وعلى العكس من ذلك فإنني سأكون جالساً في مقعدي في الصفّ، متوتراً. ذهنٌ مشوشٌ ويدان جاهزتان للاشتباك.

- أنت ! أليس هذا الدفتر دفترك؟

- أنا؟ أأنا المقصود؟

- نعم أنت. أتعرف ما هذا الذي كتبته؟

(إنها المواجهة إذاً)

- ألا تعرف أنه يدعى قصة قصيرة!

- لا!

- أعرفت الآن؟

- نعم.

- فإذاً!

- فإذاً!

-3-

وفي اليوم الذي كتبتُ فيه الأسطر الماضية، أو أسطراً تشبهها، كنت وقبل أن أخرج لموعدي الروتينيّ مع “سعاد”: حُبّي الأبكم. الحبّ الذي تملّك عليّ مشاعري شهوراً طوالا، قد تركتُ على الطاولة التي أدرس عليها في بيتي منشوراتٍ حزبية ممنوعة.

وكان تَرْكُ تلك المنشورات منثورة على الطاولة، مكشوفةً لكلّ أحد، يعني أنني كنتُ قد اتخذت القرار. وصرت ابناً للقضايا التي تدعو لها. ولكن، وبدلاً من أن أُتلِفَها بعد الاطلاع عليها، كما طُلِبَ منّي، هاأناذا أخلّيها على الطاولة، وفي وضعية تظهر مانشيتاتها وترويساتها المخيفة.

ويومها تأنّقتُ كالعادة ثم خرجت. ولم يخطر ببالي أن أسأل نفسي لِمَ ولِمن نثرتُ على الطاولة ما نثرت. فهل خطر ببالي ولو للحظات أن يقود طريقُ “سعاد” إلى باب غرفتي. وهناك تقف وتشهق مبهورةً:

- “هه. منشورات حزبية. يا الله. كم أنت رائع يا ‘أحمد’. أنت الفارس الذي لطالما انتظرته. أنت الحلم. وأنت الحبيب!”.

هل كان تركُ تلك المنشورات حيلة من حِيَلِ العقل الباطن، وبها كان يستدرج البنت إلى ما هو أخطر من مجرد اللقاء؟

- “احذر. احذر”.

(هكذا قال لي أخوها، وهو الذي عَمِلَ يومها على اقناعي بالالتزام معهم، وهو يناولني تلك المنشورات سرّاً).

- “انتبه يا ‘أحمد’. وإلا رُحنا نحن وأنت في داهية!”.

وتلك الكلمات المرعبة دهمتني بعد أن كنت قد قطعت أنا و”سعاد” نصف المسافة إلى الساحة التي نقصدها يومياً.

- “احذر. احذر!”.

تَرنّ في أذنيّ.

وكالصاروخ إلى البيت. أصلُ ويكون سطح الطاولة قد صار نظيفاً. أحدهم كان قد لمّ المنشورات من فوقها.

- “احذر. احذر”.

لحظاتٍ مرعبةً عن حقٍّ وحقيق. وأخيراً أطلّ أخي الأكبر من غرفته. أكان يعذّبني؟ هزّها ثم أخفاها وراء ظهره.

- “وصاير مناضل كمان!”.

قالها باستفزاز.

- “طيّب. هات. هات!”.

وأفلحت بانتزاعها من بين يديه. وأنا غير عارفٍ ما إذا كان عليّ في لحظتها تلك أن أشكره أم أنفجر فيه. وقبل أن نفترق، كلٌّ إلى غرفته رفعت يدي أحيّيه. رفع هو الآخر يداً مترددة وابتسم قائلاً:

- “أدرس. أدرس أحسن لك يا وَلدْ!”.

يقول ذلك رغم إقراره بأنني ما عدت الولد الذي كانوا يقومون بإعطائه علقة ساخنة على أتفه الأسباب. كان أمرُ أمري في ذلك السنّ قد صار لي أوّلاً وأخيراً. لي وحدي. وحدي دون غيري. وما كان قد صار لي صار كرةً في ملعبي..

-4-

ولكن. حقّاً، أيشبه ما انكتب يومها هذا الذي ينكتب الآن؟ هكذا أفكّر وأسأل وأنا أستعيد تلك اللحظات، ساعة وَضَعَني التقريظ الكبير من مدرّس اللغة العربية أمام مفارق الطرق؟ فإن لم تكن المدرسة إلى حينها أفقاً نهائياً بالنسبة إليّ فقد صارت كذلك بعد أن قيّدني مديحه المباغت. أو لنقل بشكل أدق يوم أن جرى تتويجي من جديد بعد أن جَلّلني عار الرسوب في عامي الفائت.

وكنت ومنذ أن انذاعت أنباء رسوبي في الصيف الفائت قد قرّرت ألاّ أعود إلى مقاعد الدرس ثانيةً مهما كلّف الأمر. غير أن العزائم ليس في مقدورها أن تكون صلبةً على الدوام. ولسوف تستغرقني الدراسة سنوات أخرى طوال. فهل لديّ قدرة على احتمال المدرّسين لأربع أو خمس سنوات أخرى؟ وإن كان الجواب بالنفي فإلى أين غير ذلك؟ إلى أين بعد أن حوصرت بالقرار الحاسم الذي اتخذته الأسرة: إما متابعة الدراسة أو “معمل البلاط”.

وكان أكثر ما حيّر أهلي وأصدقائي منّي يومها ذلك التغيّر المفاجئ في علاقتي بالمدرسة. فقد كنتُ إلى أن أتت سنة رسوبي في العام الفائت من أوائل الطلاب في الصف. وما يبذل الآخرون وقتاً طويلاً في حفظه لا يستغرق منّي أنا غير القليل. وما تزال النبرات الحزينة التي قالتها والدتي يوم أن بلغها أمر رسوبي ترنّ في مسامعي حتى ساعتي الراهنة هذه:

- “طيّب يَمّا، يا حبيبي، ليش ما بتدرس؟ وأنت لو درست ولا أشطر مِنّك!”.

لو درستُ. لو درستُ. ذلك هو بالضبط “بيت القصيد”. وما الذي سيحدث إن لم أدرس؟ أسأل. ويسألون. ويجيبون. وأنا لا أجيب. لأنني من جانبٍ لم أعد أعرف بماذا أجيب. ومن جانبٍ آخر فقد صرتُ أدّخر ما أمتلكه من إجابات عن كلّ شيء لنفسي ولتأملاتي.

-5-

وكان يمكن لكل ما رويتُهُ حتّى الآن ألاّ يكون. وعندها لا يعود للقصة التي اقتطفتُ منها أوّلاً، أو القصة التي أرويها تالياً، من وجود، ولا هم يحزنون. غير أن الصدفة صدفت. وصدف أن تتابعت. وما من أحدٍ في مبتدأ الأمر ضربني على يديّ. ما من أحدٍ قال لي:

- “طيِّب. ما دمت قد بدأتَ في الكتابة فعليك أن تستمرّ”.

لا ولم يكن حجاباً أزحتُهُ في لحظة مفصلية من لحظات حياتي فانكشفت من ورائه حقيقتي المختفية وراء ستار القدر. فحقيقتنا كما صرت أراها شيء يزول ويزول ولا تُرى أبداً. فما الذي كان قد أفلت من قبضتي؟ وما الذي قبضتُ عليه؟

ولحظتها فقط سوف يتنوّع الإخفاق والمكافأة ما تنوع البشر وتنوعت أمكنة وجودهم وحبكات عيشهم فوق أرض العذاب هذه. ومن صراع كل منهما سيتكوّن الأحسن. الإخفاق والمكافأة. شيئان في قلب الشيء الواحد. لعبٌ حرٌّ بين السبب وبين نتيجته. إخفاقٌ ونجاة. الإخفاق أولاً كي يصبح للنجاة مغزى فتكون حمّالة رسائل للآخرين، ومن الآخرين. وأكون أنا هناك: في الوسط بين طرفي متوالية ما تنفكّ تتتالى. أنوس وحيداً في اللعب الإهليليجي الحرّ بين القطبين المُعَذبين: وها هما، السبب ونتيجته، وبعد أن انغمستُ في دقّ الكتابة إلى آخر مداه قد صارا في قلب الشيء في ذاتِه. إخفاقٌ يتلوه نجاح. والإخفاق أولاً. كي يصبح للنجاح مغزاه. وإلا فإنه لن يكون غير تتابعٍ خطّي لحوادث الزمان. لحظةً يأتي بها الحاضر. ثم ومِن قبل أن نتمكن حتى من رؤية ما هي يكون الزمن قد طوّح بها خلف ظهورنا.

وتعالوا نقولها بصراحة:

- “ممّ يشكو الذين لا يكتبون؟ ولماذا لم أبقَ ممن تُعاش حياتهم ولا تروى؟ أيّ عبءٍ ثقيل في أن تضطرني الكتابة لأن أقلب المعادلة فأتحوّل إلى راوٍ لما يُروى غير أنه لا يعاش، بدلاً من أن أعيش ما لا يُروى!”.

ولكأنما ارتضيتُ بذلك أن أتسلق المستحيل. وفوق هموم الحياة. وهي هموم مُنِحْنا ككتّاب نعمة أن نراها أهون الشرور وأن نُمَشّي الحياة إن اقتصر أمرها على الجانب الماديّ، الأكل والشرب واللباس، كيفما اتفق، فوق هذا العذاب وذاك ينضاف عذاب جديد. وقبله إخفاق أقرب ما يكون إلى الخزي.

خزي الرسوب. إخفاق القصص. وعندما سأهتدي لاحقاً إلى الخيطّ الشفيف بينهما سأكتشف أنهما ليسا غير قانون العيش الذي كنتُ أجهل في تلك الأوقات الكثير من حتمياته وتفاصيله. فما الذي حدث يومها لسليل الفقراء ساعة قيل له بأنه ينطوي على إمكانية أن يكون كاتباً؟

- “ما الكاتب؟”.

- “كاتب ماذا؟”.

- “أهي مهنة كغيرها من المهن؟”.

- “وكيف يغدو كاتباً هذا الذي كان قبل عام من تتويجه كاتباً قد لطّخ السجل الدراسي لعائلته بخزي الرسوب الثقيل؟”.

سنة بكاملها أمضيتُها وأنا أخرج صباحاً وأعود ظهراً. أنكبّ بعدها فوق ما كان يتراءى لأسرتي على أنه وظائف وواجبات مدرسيّة. وبعدها أصفق الدفاتر كأنني أقتصّ منها. وهُوب إلى الشوارع أقتنص أملاً تبيّن لي فيما بعد أنه لم يكن هو الآخر غير سراب.

تظاهرٌ طال. وكنتُ في أعماقي أرغب بحلٍّ ما. وتوقّعتُ أن يأتي ذلك الحلّ من المدرسة. أن يرسلوا أحداً يقول لأهلي: – — “ابنكم قد طُرِدَ من المدرسة، وهو لم يعد يأتي إليها. فانظروا أين يذهب، ومع مَن يمشي!”.

غير أن جميع توقعاتي ظلّت لي. وظلّ لي فوقها عناد ألاّ أتحدث عن حقيقة طردي من المدرسة لأحد. أحجية كان حلّها في غاية البساطة:

- “لا تعد إلا ومعك وليّ أمرك”.

سنة كاملة لُذْتُ خلالها بصمتٍ مطبق. تاركاً أيّ حديثٍ عن الأسباب التي أدّت بي إلى الرسوب في نهاية العام الفائت لنفسي. إن لم يتبرع أحدٌ بقول الحقيقة الكاملة لأهلي فإنني، ومن جانبي، لن أقولها لأحد!

ثم. ومِن بعد عار الرسوب ذاك أتى المديح:

- أنت. أليس هذا الدفتر دفترك؟

ويومها كان مدرسّ اللغة العربية الذي جاءنا في عامنا الجديد قد طلب منّا أن نخصّص دفتراً جديداً، وأن نشرع في تدوين ما يجري معنا من أحداث يوماً بيوم. وكان يُفترض في أول ترويسة في ذلك الدفتر أن تأتي على النحو التالي:

السبت. 20 آذار عام 1969.

وتحتها ملءُ صفحةٍ كاملة. ثم الأحد. فالاثنين. وهكذا حتى نهاية الأسبوع. كلّ يوم بيومه. صفحة واحدة نحكي فيها ما جرى معنا في يومنا ذاك. صفحة واحدة رآها ذلك المُدرّسُ الرائع كفيلة إن تواصلت بأن تُعلِّمنا الكتابة واقتصادها في آن واحد.

وإلى اللحظة التي تمّ فيها توزيع الدفاتر في أول أسبوع مرّ على ذلك الطلب الغريب من أستاذٍ غريب، كنتُ ما أزال أربخ تحت وطأة خزي الرسوب. ثم هنالك انتمائي الحزبي الذي بات يأخذ معظم وقتي. وفي التزامن مع ذلك كله علاقتي الخرساء مع “سعاد”.

كنتُ أرى في كل ما يطلبه الأساتذة واجباً بغيضاً. فأنا أكره كلّ ما يتخذّ شكل أمرٍ ونهي. هذا سؤال. فأين الجواب. وكنت قد كرهت على وجه الخصوص “مدير المدرسة”. وبالأخصّ منذ أن انتفخ يوم زلّتي الصغيرة مثل ديك، صارخاً باللهجة الآمرة التي تكون لإله:

- لا تعد إلى المدرسة إلا ومعك وليّ أمرك.

فأرُدّ عليه:

- وليّ أمري ميّت!

فيردّ عليّ:

- فإذاً. هات أخوك الكبير.

فأرُدّ عليه:

- أنا أكبر إخوتي!

ومتى يجيء ذلك؟ يجيء في وقت كانت فيه ولاية أمر مَن هم أكبر منّي، بكل ما فيها ولها من تشعبات، قد صارت بالنسبة إليّ موضع مساءلة، وموقفاً من الحياة، وفي الحياة. جاء ذلك، ومن قبله السبب الذي من أجله طُردت من المدرسة ساعةَ أنْ كبرتُ بما فيه الكفاية، فغدوتُ وليّ أمر نفسي. وإلاّ فما المغزى من ذلك الطلب المهين؟

وعندها، عند انتفاخه إلى أشبه ما يكون بواحدٍ من الديكة التي يجري استخدامها في المنازلات، فإنني لن أفهم الأمر إلا باعتباره دعوة لي للقتال. وإن كان الأمر كذلك وهو ما كان في حقيقته، فإنني لست بعد الآن بالشخص الذي يجري تحدّيه، مِن جانب أيّ أحد!

هكذا صغتُ الموقفَ من المجابهة التي دعاني لها مديرٌ جبان، أراد التسيّد على تلاميذ المدرسة في الباحة العامّة، فخانه العنوان. أكل نصيبه: لكمة قوية في البطن. وأكلتُ أنا النصيب الأصعب: ضياع سنة بحالها!

- لا تعد إلا ومعك وليّ أمرك!

إلى ذلك الحدّ كانت الأمور قد تفاقمت قبل أن تأتي لحظة تتويجي من قِبَل مدرّس اللغة العربية.

- “أنت. أنت. أليس هذا الدفتر دفترك”.

- “أجل. أجل”.

وكان قد صار مفهوماً في البيت أنني كَبُرْتُ، وبقي أن يصير ذلك معروفاً لدى الأساتذة في المدرسة. سيعرفون. ولو بالقوة. بالعصا. العصا لمن عصى. العصا لمن لا يريدون أن يفهمونا. لمن يريدون لنا أنْ نتحطّم. أن نكون مسوخاً. فإن كان الجميع قد أرادوا لي النجاح في المدرسة فأنا الآخر أردت ذلك. لم أقل للدراسة: لا. لا ولا تستطيع الكتب أياً كان موضوعها أن تشكل إحباطاً لي ساعة أنوي أن أبطحها. وتدليلاً على ذلك كنتُ أناول الكتاب لأخي الكبير:

- “خُذْ. سَمّعْ. أرأيت؟”.

هكذا كنتُ أحلّ أصعب الأمور. قليلٌ من الحقيقة. وكثيرٌ من الإبهار!

- “والآن أتريدون شيئاً؟”.

- “الله معك. بسّ ما تُطوِّل كتير عن البيت!”.

وبين ألاّ يسمحوا لي بالخروج من البيت بتاتاً وبين الرجاء بألاّ أطيل مكوثي في الخارج كان الشارب قد نبت. ودخلت إلى رأسي أفكار كثيرة جديدة. أفكارٌ لن أعود معها إلى قبول أشياء الحياة كما كنت أقبلها فيما سبق.

- أنت. انهض.

- مَن؟ أأنا المقصود؟

أسألُ مدرّس اللغة العربية الذي يطلب منّي الوقوف، مرعوباً من أن يكون الشكل الذي صغت فيه الوظيفة التي طلبها منّا قد خالف المطلوب. أقف مرتجفاً من ألاّ تكون البهدلة في انتظاري. وهي التي إن حدثت فسأردّها إلى نحر صاحبها الصاع صاعين.

- مَنْ؟ أأنا المقصود؟

- “أسأل وفي نيتي أن أخانق”.

كنتُ سأخانق حتى من قبل أن أعرف لماذا طَلَبَ مني أن أنهض. أخانق لأنني أمتلئ رعباً من كلّ يدٍ تشيرُ لي بأن أقف. وأن أصغي. وكنت أرى أن الوقت قد جاء كي يُصغى لي!

- “ولماذا أنا، أنا بالذات؟”.

- “نعم. أنت. انهض. هل بقي أحدٌ لم يأخذ دفتره؟”.

- “إنني المقصود إذاً”.

والخوف. الخوف من أن أكرر تاريخي الشخصي فأجدني وقد دخلتُ في عراك بدني مع أحد الأساتذة، كمثل ذلك الذي خضتُه في العام الفائت مع المدير، ألجأني إلى ما يمكن تسميتُه بـ”لحظة الحسّ المنقذ”. أقول ذلك كي أهرب من نسبة ذلك كله إلى القدر. ولن يكون ما كتبتُه حينها هو ما طلبه مدرّس العربية حرفياً بل كان، وبحسب المدرّس نفسه، أكثر منه بكثير. وذلك الكثير الذي لم يكن مطلوباً والذي خفت أن أعاقب عليه جاء دون أن أدري أو أتقصّد على هيئة قصة قصيرة، وهي التي أثبتُّها، أو أثبتّ ما يشبهها، في صدر قصّتي هذه. وذلك الأمر الذي لم يكن مطلوباً، ومع ذلك فقد صار جوهر ما صار يُطلَبُ منّي، سيكتشفه مدرّس نبيه. وهذا بالضبط ما سيقلب موقفي من المدرسة مائة وثمانين درجة.

ولو سُئلتُ الآن كيف صار ذلك الذي صار لأشرتُ إلى شيء واحدٍ لا ثاني له. رغبتي الأكيدة في الهروب. هروب. هروب مؤقت قاد إلى هروب دائم. وبعدها إلى الأمام سِرْ.

- “وإلى أين؟”.

- “إلى الأعلى. فوق. فوق. تماماً. نحو الثمرة التي لم تقطف. ثمرة معرفة الخير ومعرفة الشرّ”.

وعندما ستعرقلني الصعوبات ، كي لا أقول الاستحالات، سأتمنى من أعماقي القصيّة لو أنّ الأمور كانت قد اتخذت يومها مساراً آخر. مساراً يفكّ ما صار ينشأ من مواجهات بيني وبين الفراغ. أقول ذلك رغم معرفتي بأنّ القسمة كانت قد انقسمت. فما الذي كان في انتظاري بعد ذلك كلّه؟