جناح الأورام

الآن، وقد حلّ الأسوأ الذي لم يكن في الحسبان، ليس لي سوى الاعتقاد جازما بأن الشّرارة الأولى لكل ما وقع، انقدحت حينما خرجت إلى شرفة شقّتي بالطابق الثاني للعمارة، ببيجامة النوم، لأدخّن سيجارة .

صدّقوني، كل المصائب التي سوف أخبركم بأدق تفاصيلها، سقطت على رﺃسي دفعة واحدة بسبب رغبة بسيطة وتلقائية في تدخين سيجارة، مجرد سيجارة لا أكثر .

في الخارج، كانت السماء معتمة ومطيرة كنزيف داخلي، والوقت تجاوز منتصف الليل بقليل. وعلى الأرجح، بسبب تحالف الضجر والسهّاد وتحوّلهما إلى كآبة طاغية، مكثت ساهما على الشرفة لدقائق إضافية مثل قمر ﺃعزل .

وكما قد تتوقّعون، دخّنت أكثر من سيجارة .

المهم، في غضون هذا الطقس شبه اليومي، الذي تدمنه النفوس القلقة كلما قلّبها السهر على مشواة العدم، حدث أن اختطفت نظرة إلى الأسفل على سبيل تهوية العزلة لا غير، ليقع بصري على رجل بمعطف شتوي مماثل لذلك الذي بحوزتي، يهرع من باب العمارة مجتازا الفناء الخارجي في اتجاه البوابة الرئيسيّة، وفي يده مظلّة مطويّة وحقيبة سفر .

هذا الرجل، الذي عنّ لي، أو ربما توهّمت لحظتها ﺃنه من الممكن أن يكون أحدا آخر هو نفسي، يمرّ من أمامي وأنا ناظره كما لو كان شخصا آخر غيري ولست أنا، أو كما لو كنت أنا غيره ولست هو، كان على الأغلب شبيهي المطابق أو بديلي الغريزي، الذي يزعم أنه نصفي الضائع، ويظهر بين الفينة والأخرى كي يلج حياتي عوضا عني و يزيل أيّ ﺃثر لذاتي .

الرجل إيّاه، كان يدسّ بالمقلوب ساقا في الجيب الجانبي لمعطفه الشتويّ، الذي تعوّدت أنا أيضا على ارتدائه .

تيقّنوا بأنني لا أهذي أو ﺃختلق ما ﺃحكيه لكم، كما أنه من سابع المستحيلات أن تنطلي عليّ خدعة الرؤية إلى هذه الدرجة المحرجة من التضليل، حتّى وإن كنت في حقيقة الأمر عاجزا عن تأكيد مزاعمي من حيث أتواجد.

ثقوا بي، لقد كانت ساقا فعلا، عارية، متوسطة الحجم، وبالتأكيد غير آدمية ولا حيّة، بسبب أن جذرها كان موصولا بنابض، حيث لا مناص لي غير أن أرجح بكونها ساق دمية.

فيا له من مشهد! الزمن ما بعد منتصف الليل، مظلّة مطويّة، حقيبة سفر، ساق مقلوبة لدمية داخل معطف شتوي، ورجل غامض مثل توأم يمرق عابرا في أحراش روحك المقفرة، بالله عليكم هل فيكم من سيتظاهر أمام كل هذا بالحفاظ على رباطة جأشه أو كبح جماح دهشته؟

إذن، في محاولة مني لإعادة الأمور إلى نصابها، ولرﺃب الصدع الذي غالبا ما ينشأ نتيجة صراع غير ودّي بين الواقع وحياتي الداخلية، التي تهرب إليها هواجسي عندما لا تعود الحياة في العالم الحقيقي ممكنة بالنسبة إليّ، قفلت عائدا من الشرفة إلى غرفة نومي .

ولما تفحّصت الدولاب، لم ﺃعثر على أيّ ﺃثر يذكر لمعطفي الشتوي، أو حقيبة سفري، ومظلّتي، بل اﻷنكى من ذلك، وجدت ملابس غريبة عني، وأحذية لا صلة لها بمقاسي .

أما المشوّش حتما والذي أثار هلعي عقب ذلك، فهو ما رﺃيته عندما كنت بصدد العودة مرة ثانية إلى الشرفة لحرق لفافة أخرى. إذ كانت الجدران الجانبيّة تغصّ بصور فوتوغرافية من مختلف الأحجام والوضعيات، أغلبها ألتقط خلال سنوات الشباب المبكرة، لوجه رجل باسم طلق المحيّا لم أتعرف عليه، لدرجة خلت معها أنني غريب في هذا المكان أو دخيل يقطن شقّة شخص غائب دون علمه، ترك لي فحسب على سبيل الذكرى أو السخرية السوداء سلسلة من البسمات الصفراوات التي تلوح على نحو مخادع وملغز خالية من أيّ دلالة .

ترى، هل عليّ أن ﺃفهم أنّ بعض تلك البسمات تضمر لي أمواسا مدسوسة في القطن؟ بقية شرّ سابق أو ربما قادم؟ ومن أدراني بأنها في واقع الأمر بسمات محشوة بالفخاخ؟ جسر منبسط ومعلق في فراغ عال مفرط في خوائه تتهادى عليه رخّي البال، كي ينهار فجأة من تحت قدميك، فتهوي عميقا إلى الأسفل. ألا يحتمل أن صاحب البسمات يكيد لي في الخفاء ويعد لي عدة الانتقام؟

إذ أنه في الغالب على علم تام بأنني لحظة وصولي إلى هذا المكان، كنت مسلّحا بالكثير من طرائق التمويه، وقد تخلّصت من أوراق هويتي السابقة بإحراقها، إلى جانب معرفته بإصراري على الاستتار عن الأنظار تحت اسم مستعار (كيف عرف بأنني سارق أسماء شتّى، أخبئها في حقيبتي كي لا تتسرّب مني، وأمضي على طرقات غريبة؟!)، تحاشيا مني الخوض في تفاصيل سيرتي الماضية وذكرياتي القديمة، آملا في التحول بعد مدة وجيزة إلى محض نكرة ليس بمقدور أيّ شخص آخر أن يهتدي إلى أيّ أثر أو علامة تدل على وجودها، عدا صاحب تلك البسمات الصفراوات.

وفي حمأة ما يدور حولي من أمور عصّية على الفهم، وبين جحيم غدوي ورواحي في متاهة الرواق، مبحلقا بعينين فارغتين في الصور الفوتوغرافية الحاملة لوجه الرجل المجهول، وبذهن مبلبل يغلي مثل سخّان ماء انتابته القعقعة، داست قدمي شيئا ما ذا طبيعة صلبة، فندّت عنه للتوّ صرخة ﺃلم مجلجلة لسعت جسدي رعبا لسع حديد الختم.

من المؤكد لحظتئذ، وعلى إثر هذه الحركة الرعناء غير المقصودة، أنني تجمّدت من الجزع، وأن عرقا باردا سرى عبر أوصالي جرّاء رجع صدى الصرخة الذي كمّم حواسي بغمامة سوداء.

وحالما أفقت مما ﺃلمّ بي، اكتشفت ما سيؤكد أفظع الاحتمالات التي كانت تستبدّ بي: قميص وردي منكوش، تنورة ممزّقة، حشوة صوف بشعة تشرئب بعنقها كالجريمة من استدارة ورك، وساق محطّمة .

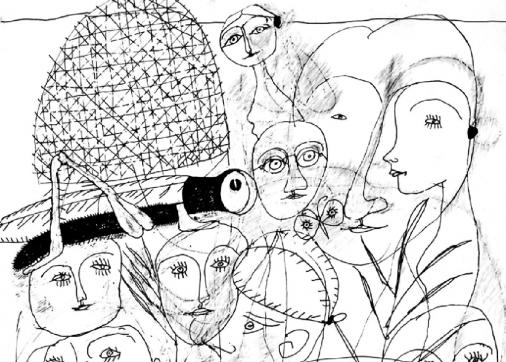

أما الأهم عندي والذي يستحيل نسيانه على الإطلاق، فهو تلك النظرة التي كانت تحدجني بها الدمية. نظرة معذّبة أشبه بجناح ﺃنتزع من فراشة. نظرة وجه ملائكي متغضّن يشكو من تقلّصات عصبية. نظرة لا تطاق ضاعفت من قسوتها تكشيرة الفم، وجعلتها تجوس إلى أعماقي وتخرقني حدّ العظم .

عبثا حاولت أن أحيد بحدقتيّ عنها وأفلت من إسارها. حيث أدركت أن نظرة الدمية ستظل حاضرة حتّى لو أشحت عنها، مستقرّة بقاع سويدائي، متحرّكة في ما بعد داخل روحي، في تنفسي، في حركاتي، في نظرتي، وفي مجرى دمي .

الخوف. هل كانت لي سابق معرفة به قبل الليلة؟ ثم في أيّ عضو من الجسد يعشّش طارحا بيوضه؟ وبأيّ منطق يتناسل وينمو؟ وهل هو ضروري أو مصيري حتى ندرك بعد فوات الأوان جمال الحياة من دونه؟ تخافون من الظلام، من النور الساطع، من القبح، من الحسن الفائق. تخشون من الحفر والأنفاق والسراديب، من الارتفاع الشاهق، من الانتظار لو زاد عن حدّه، من النّفس الأمّارة بالخسارات، من الوشايات الكاذبة، من الشيخوخة لو أبكرت، من الموت في غير موعده، من السرطان في ذروة البهجة، من الحياة إذا ما كانت عاهرة، من الصّمت المحتشد بالصغائر والنأمات، من الأماكن الضيقة المقفلة، من الانتحار، من الباطن، من المخفي، من الظاهر أكثر من اللازم، من البروستات، من الله. تتهيبون من الشيطان، من الذاكرة، من النسيان، من النجوم الطوالع، من القروض الفواحش، من العنّة، من الخيانة، من البرد، من الأبواب السريّة، من المرايا حتّى وهي صادقة، من السحر المختوم، من قنينة الغاز المفتوحة سهوا، من الكلاب، من الجرذان، من الأقنعة، من الصراصير، من الجار مرير اللّسان، من الجنادب التي لا تملك كمانا، من الجنّ الأزرق، لكن لا أحسب أنكم عشتم يوما ما تجربة الارتعاب من نظرة دمية؟

سعيت طيلة تلك الليلة المشؤومة أن أعيد الساق إلى موضعها الأول، لكنني أخفقت على نحو ذريع. بلا ريب، ليس بسبب تلف الصامول المعدني الذي يربط فخذ الدّمية بحوضها، وإنّما بسبب تلك النظرة الناقمة التي حدثتكم عنها.

إنّ بئر الروح هو الجسد، والعينان دلواه. وإذ يتوجّع الجسد، لن يكون للروح من وسيلة للصرخة عداهما .

نعم، عينا الدمية كانتا تصرخان بلا توقف، فحالتا بيني وبين ترميم ما اقترفته قدمي من خطأ فادح .

فألقيت بالساق جانبا، ثم جرّبت أن أغفو، غير أن النوم صاح بي هيهات، فبقيت ممدّدا على سريري. عينايّ مفتوحتان في الظلام، وأنا ﺃتحرّق لإطلالة صباح اليوم التالي كي أطرد هذه الواقعة برّمتها عن كاهل ذاكرتي. غير أن الصراخ الذي كنت أظنّ أنّي أتصوّره وهماً فحسب، طفق يصل تدريجيا إلى مسامعي مثل عشب خشن يواصل نموه في الدواخل، ثم غزا زاحفا على كافة أرجاء الشقّة.

وكي أكون أمينا في ما ﺃنقله لكم من غرائب أحوالي، أؤكد أن ذاك الصراخ كان على شكل أسراب صغيرة، سريعة، وضارية، تكرهني على الإنصات إلى دبيبها الجهنمي. دبيب غير منقطع لنمل شفاف، مقبل على التحوّل إلى وحش هائل ينهش كل ما يلقاه في طريقه .

ينهش الخشب والأسمنت والمعدن والتراب والزجاج وروحي .

روحي التي كانت على الدوام خليطا من خشب وأسمنت ومعدن و تراب وزجاج مطحون، يا ما مضغته الأيام، ثمّ بصقته .

ستقولون عني، لا.. أرجوكم لا تنظروا إليّ هكذا، ولا تنبسوا بما أنتم على وشك أن تنبسوا به، لقد طار له الفرخ وإنّه مختلّ آخر فقد سلامته العقليّة، لكن ما رأيكم بأنني لمّا ذهبت لأبحث عن الدمية في الرواق لم أجدها؟ لو كانت نيتي مغرضة ورﺃسي به مسّ، لقلت بأنّ واحدا منكم من أقدم على تغيير موضعها، ويتعمّد منذ بداية هذه الحكاية أن يوقعني في أحبولة البيدق التائه بلا هوادة على مربعات رقعة شطرنج .

كللت محاولاتي للبحث عنها بالفشل الكامل وبلغ مني التعب أشدّه، فأبت إلى سريري بعينيّ المبحلقتين مجددا في الظلام .

الدمية كانت هناك، انظروا جيدا، إنها هناك في باطن الدولاب. صحيح أنها غير بارزة للعيان، لكنها بالتأكيد هناك. تتحرّك، تنبض، تتنفس، ترى، تسمع، تغمغم، وتصرخ. ستصّرون على أنها غير موجودة، غير أنني سأدعي العكس لأن عينيها كانتا تبرقان ببرودة مميتة كالقطة. ليست قطة حقيقية في دولاب، بل دمية تبرق عينيها ببرودة مميتة مثل قطة في دولاب .

الدمية كانت هناك، ويحكم! ماذا دهاكم؟! انظروا جيدا، إنها هناك تتموّج بالعشرات، بالمئات، بالآلاف، تتحرّك، تنبض، تتنفس، ترى، تسمع، تغمغم، وتصرخ حتّى وإن كانت مطبوعة فقط على ورق التغلّيف الذي يكسو الحيطان .

مطبوعة على ورق التغلّيف! لكن من أين ينبعث كل ذلك الشهيق والزفير الحارّ الذي يلفح وجهي؟ ولم لا تتوقف تلك الصرخات المجسّمة عبر جدار غرفة النوم على التدّفق مثل زحف جحافل من النمل في ممرات جمجمتي؟

خمدت كالقتيل إلى حدود ما بعد الظهيرة. كانت أمنيتي أخذ دوش حالما أستيقظ. داخل حوض الاستحمام، وأنا في جوفه، تدلّت يدي مرتخية على حافته والدم يسيل من معصمها شاقا طريقه في اتجاه قرارة الحمام منسابا، وغزيرا، ومرقّطا بنقط سوداء تشوب حمرته القانية .

في الحقيقة، لم تكن تلك اليد يدي، ولا المعصم معصمي، ولم أكن أنا ذاك الشخص تماما، فعلا الجسد جسدي، بيد أن إحساسي بالماء انعدم، ونزف الدم بدا كما لو أنه ينزّ من صنبور مكسور في جهة بعيدة عني. كل ما أشعر به، منشفة صابون ناعمة تتنقّل على أطرافي مثل أصابع رشيقة على خشبة الحائك، أدركها تجيء وتذهب كما لو كانت آتية من عمق حالة إغماء، وحينما فتحت عينيّ كانت الدمية تعصر آخر قطرات المنشفة، وترشقني بصفرة ابتسامتها.

يوافيني الصحو مثل مقبس نور أعيد وصله. فأستيقظ معتقدا أني ميت، ميت يحلم فحسب بأنه حيّ (أتراني مشيت عن طريق الخطأ داخل حلم الرجل الغريب شبيهي؟ وهل هو حلم كاذب سيقوم بمحو نفسه بنفسه؟ أم تراه سيكون حلما من طبيعة تسلسلية، وسوف يبدأ في كل مرة من المقطع الذي انتهى عنده في الليلة السابقة؟). وإذ ذاك، وددت أن أفرج عن جسدي من السرير. أن ﺃنهض وﺃخرج للتّرويح عن هذا الجسد الذي ﺃسأت استعماله على امتداد ليلة ونصف نهار بأتّمهما. وجدتني معتقلا، عالقا في حدوده المنيعة ولا قبل لي بتحريكه. ثقل قاهر كان يشدّني تحت البطانية كما لو أن ساقي اليمنى ربطت إلى عجلة شاحنة ضخمة.

لم يسعفني تكرار المحاولة، والعجلة لا تدور أو تتزحزح قيد أنملة عن موضعها، فسحبت البطانيّة بنرفزة واضحة، لأصعق بانتفاخ شنيع كان يطبق على دواليّ الوريدية ويمتدّ منتشرا من الركبة إلى الربلة

.كم هو مقيت هذا النبت الشيطاني الذي أزهر في جسمي !

جفّ حلقي من فرط ما خانه الريق، وانسكبت من مآقيّ دموع مريرة لهول اليقطينة التي استوطنت قدمي. تيبّست جوارحي ولم أعد قادرا على الاختلاج بأدنى حركة. كنت أصرخ ملء حنجرتي، بيد أن ذاك الصراخ ولسبب غير مدرك كان يرتدّ إلى دواخلي كأحجار تتساقط في عمق بئر، أحجار تلو أخرى غير أنها لا تصل بتاتا إلى القاع. بل كنت أتمادى في الصراخ بكل ما أوتيت من يأس وأمل، لكن ما من أحد في الجوار يمكن أن يغيثني أو على الأقل يساعدني على إغلاق أفواه آلامي. أحسست بأنني اغتصبت، وأن حرمتي انتهكت، بناء على قناعة متمكنة مني مفادها أن الأقدام هي ﺃصدق وﺃشرف ما لدى الإنسان، الأقدام التي لا يدّخر جهدا من أجل صيانتها بكل ما تيسر له من عناية الجوارب ولطفها.

دعوكم يا سادة يا كرام من الجوارب راجيا أن تصدّقوني للمرة الأخيرة، وركزّوا معي لو سمحتم على اليقطينة المتمادية في توّرمها المريع، على الازرقاق الغامق الذي كساها، على القيح، على الصديد، على رائحة الجيفة التي أضحت تفوح مني ومنها .

ركزّوا معي على المرهم الذي تطليه على جلد ساقي أصابع قدّت من سيليكون مؤججة وجعي على نحو رهيب لا يحتمل .

ركزّوا معي على الرعب الذي يفغر فاه كلما دنت الدمية الخبيثة من سريري، وكلما اتجهت بأسنانها السوداء المتقطّرة باللعاب ناحية اليقطينة المتعفنة، وقد تفتّحت شهوتها لقضم شريحة كاملة من بدني.. وفي إثرها تسير عشرات الدمى ذوات البسمات الصفراوات اللواتي تنتظرن بفارغ الصبر حصتهن من اللّحم الطازج!