6 قصص قصيرة

الرحم

رأسي فارغٌ تماماً كبالونٍ يطير. الأصوات حولي كلها محض صدىً مبهم يأتي من كهفٍ ما، شيء ما يتحرك في فمي، ويدٌ أشعر بها تحيط بكتفي، تربّت على ظهري والماء يندلق من فمي مرّاً، ذات اليد تمسح فمي وتعيد رأسي للوسادة من جديد، لا أعرف إن كنت مغمضة العينين أو لا، لكن الضباب اللعين لا يغادرني، الأصوات تقتحم أذنيّ بذات الصدى ولا أحاول حتى التركيز لتمييزها، أستسلم لكل الخدر الساري في دمي، وأغوص في غيمٍ بلا عينين.

كأن نملاً يعض شارعاً مفتوحاً في بطني، يعيدني للوعي هذا السرب من عضاتٍ صغيرة في أسفل البطن، وأفيقُ بعينين مغلقتين تماماً، لا أتحرك، ولا رغبة لي بالحراك، أفكٍّر في النمل على بطني، لماذا يلدغني؟ يبدو نهماً تتسع عضّاته لتغدو مؤلمة أكثر، حارقة كأنما تصبّ عليّ لعاباً من نار، الأصوات تبدو أكثر وضوحاً الآن، وأسمع صوت أمّي تهمس لامرأة ما هنا، تدعو بابتهالٍ عميق أن يشفي (ها).. لم أفهم جيداً عمّن تتكلم، إنما الاحتراق في أسفل بطني أبعدني عن التركيز كثيراً في من تتحدث عنها أمي، أحاول أن أفهم لماذا أتألّم.. تبدو ذاكرتي مكاناً بعيداً الآن، ذهني مضطرب تماماً، وجفناي يرتجفان في محاولة بائسة لرفعهما، أنيني ينفلت رغم انطباق الشفتين، وأكاد أرى انتفاضة أمّي تترك الكرسيّ لتصل يدها إلى جبيني المتعرق بشدة، أسمعها تنادي على ممرضة، إذن أنا في مشفى، الألم يأكلني، بابه مفتوحٌ على مصراعيه كجهنّم انبثقت في أحشائي، تتسرب إلى باقي الجسد بنهم وجوع لافتراس ما تبقى من حيويته، ها هو الخدر اللذيذ يعود من جديد، وأطفالي يدخلون باب ذاكرتي، تبتسم تيماء ونظارتها تفصح عن جمال عينيها اللوزيتين، يقبّل يوسف خدي ويلف عنقي بذراعيه مُعلناً بتملك عن حبه لي، عمر يقف هناك في الزاوية ينظر من بعيد، يرسل قبلاته من وراء ظهر إخوته ويظل منتظراً أن تنتهي حفلة العناق ليأخذ نصيبه من حكاياتي وعبث أصابعي في شعره الناعم المتوهج، أحكي وأحكي وهم يتابعون بكل انتباه وأنا أفقد انتباهاتي تدريجياً لأسقط في النوم من جديد.

تختفي آثار البنج رويداً رويداً وتبدأ ذاكرتي بترتيب ذاتها، وجوه متعددة تطالع بصري المضبب، وجوهٌ تشي ملامحهم عن شفقة عارمة، وبعض حزن مصطنع، وربما لدى البعض شماتة تتستر وراء جمل منمقة، تمنيات بالشفاء، لازال طابور النمل يعض جرحي الملتهب الملموم بشريط لاصق بانتظار أن يلتحم اللحم دون مساعدة إبرة طبيب جراح، وأفضل إغلاق عيني طوال الوقت أبتعد كثيراً عن ضجيج الزائرين لمريضات أخريات في ذات العنبر، بعد انتهاء وقت الزيارة التي لم أحبها أبداً جاء الطبيب ليطمئن على جرحي، داعبني كثيراً كي يقنعني بالقيام بجولة صغيرة في العنبر، أمّي تمسك بذراعي وأحاول الاستناد بالآخر على الحائط، أتحامل على النمل الشرس الذي يعض جرحي، وأحاول كل جهدي تجاهل النار التي تسري في جسدي، خمس دقائق مرت كأنّ عمري كله أمضيته في محاولة إنهاء هذه المسافة الصغيرة وأعود لسريري الأبيض البارد جداً، ذهب الطبيب ليواصل جولته ولم أسمعه يكيل مديحاً ودلالاً لأيّ مريضة سواي على مدى الثلاثة أيام التي أمضيتها في المشفى، جاءني بعدها يحمل وعاءً زجاجياً محكم الإغلاق يضيق على ما استخرجوه من بطني، يسبح فيه رحمي مختنقاً بسائل أصفر قيل لي إنه لحفظه من التعفن، وبهتُّ وأنا أحملق فيه، لم أستمع لحرف واحد مما قاله الطبيب لي، وإذ انتبه لذلك وقف صامتاً ينتظر أن أنهي تأملاتي للكائن الحبيس في الإناء، ورأيته ينبض، وتتشكّل هناك ابتسامة ما لامبالية وجذلة، لا شيء أخرجني من ذهولي سوى إقدام أمّي على إخفاء الإناء في الخزانة الصغيرة المتواجدة بجوار السرير، واستمعت لنصائح الطبيب دون أن أحتفظ بذاكرتي بأيّ واحدة منها، وقامت أمّي بالمهمة نيابة عني..

لم أكن أشعر بالفراغ الذي توقّعته، كنت قبل العملية أشعر بمناشير الألم تأكل أحشائي وها هي تواصل عملها بعد العملية أيضاً بمجرد أن ينتهي مفعول المسكنات المخدّرة، لم أشعر أن شيئاً تم اقتلاعه فعلياً من جسدي فلا زالت أحشائي تنقبض كلما تذكرت الرجل الذي أحببته عمراً بلا جدوى دون محاولة واحدة لنسيانه، ما كان يزعجني أكثر هو اضطراري لتناول كل هذه الحبوب لما تبقى من حياتي، واضطراري للتعايش مع موجات الحرارة التي تصعد من قدميّ حتى رأسي، وأن أتقبل وجهي حين يهطل منه العرق ويصبح كحبة بطاطا حلوة خرجت من الفرن للتو.

بعد عودتي للمنزل كنت أضع الإناء الزجاجي على الكومودينو بجوار رأسي تماماً، أتأمّل رحمي السجين هناك، أتخيله أحياناً ينبض، وأراقب كائناتٍ صغيرة تتكون فيه، وتكبر لتكون أطفالاً يبتسمون لي، وينامون في حضني كل ليلة، ولم ترغب أمّي بأن يراه الزائرون ولم أرغب أنا كذلك بأن يراه أحد مطلقاً، ولم أقبل أبداً أن تمتد أيّ يد على رحمي مهما كان السبب، كنت أعتقد أنهم يرون عورتي إذا ما نظروا إليه، فغطته أمي بقماشٍ مطرز ووضعت فوقه علبة حلوى توزع منها للزائرين عن سلامتي، وحين يرحلون كنت أرفع القماش كما لو كنت أكشف نقاباً عن وجه عروس وأظل أتأمله بصمت، وأنتظر أن تسيل وجوه الأطفال منه وضحكاتهم، أحتفظ بابتساماتهم الحلوة في قلبي، وأحكي لهم حكاياتٍ جميلة فيضحكون أكثر أو يُكشّرون حين أتوقف ناعسة ويتحاضنون مع قلبي حتى الصباح، حين طلب مني أبي أن أكف عن تأملاتي فوجئ بي أطلب منه قبراً، “أريد أن أشتري قبراً وأدفن فيه رحمي، وحين أموت أدفنوني هناك”، وحين تعافيت ذهبت وأبي إلى المقبرة، أنظر لقبري المفتوح وأبكي سراً أطفالي ، كل أطفالي الذين حلمت بهم عمراً، وسمّيتهم واحداً تلو الآخر، لم أكن أدفن فقط جزءاً لحمياً تم اقتصاصه مني، كنت أرقب أبي يودع الإناء الزجاجي وأراه يدفن أطفالي الكثيرين الذين لم يروا هذه الدنيا بعد، أردت أن أهبط في القبر وأحتضن رحمي حضناً أخيراً، أهمس له بأني سأزوره دوماً ولن أتركه لكل هذا البرد وحيداً والظلام، رفض أبي بحزم، وعدت إلى البيت، ولليالٍ كثيرة تالية كنت أراني أفتح قبري وأندس بجوار رحمي أتأمله بصمت فينبض مبتسماً لي ومنه تنساب وجوه الملائكة.

لعبة الغياب

كانت ترتّب الأطباق على طاولة مغشاةٍ بمفرشٍ من حرير، وعشرة أزواج من العيون تتلصص من ثقوب السور القصير يتنبأون بما ستفعله ويتضاحكون كلما صدقت توقعاتهم، تدمدم بأغنيةٍ ما، وإذ تنتبه على الأطفال تَهُشُّهُم بعصاً غليظة ترتكز عليها لتدرأ عن عودها السقوط، كنتُ أراهم وأمضي إلى رفاقي أطفالاً مهذبين جداً لا يسترقون النظر لبيوت الآخرين، ذات يوم ضربني أبي، لشيء لم أفعله أبداً لكنه يؤمن أني قمتُ به، وحرمني من الطعام، وحين ضبطني متلبساً بمحاولة سرقة تفاحة من الثلاجة قام بصفعي من جديد ثم ركلني حتى سقطتُ على عتبة البيت، وبجنونٍ غريب لمعت عيناه ثم هدر بي طرداً خارج البيت، الشمس حمراء والشوارع تستعد للعتمة، وأنا تائهٌ جائعٌ ومنفيّ، وجدتُ طفلين يراقبان بيت العجوز، وبتلقائية انضممت لهما متناسياً كل قواعد الممنوعات والأخلاق التي يستدعي كسرها (علقة محترمة) قال لي أطولهما إنها امرأة مجنونة، وجادله الآخر بأنها تكلم أصدقاءها من الجن، مبهوتاً بما قالوا أخذت أتأمل الطاولة المعدّة لأربعة أشخاص وحرير المفرش يهفهف مع مداعبات الريح، ورأيتها تتقدم من السور تتحامل على عكازها الغليظ، مبهوراً بالخطوط الجاحدة على وجهها أخذت أتأملها دون أن أهرب، وصلت ورفعت عصاها عاليا تهددني وأنا واقفٌ أمامها بلا خوف أرصد الأعمق من ثنيات وجهها وأفكر كم توحي ملامحها بجمالٍ رحل مخلفاً نقاوةً في بياض بشرتها، وبدأتُ أحدد في رأسي كيف سأرسم وجهها، انتبهت على ضربة عكازها على طرف الحائط وبدأت أعي أنها تسألني سؤالاً كررته من جديد: ماذا تريد؟ لماذا لم تهرب مع أصدقائك؟

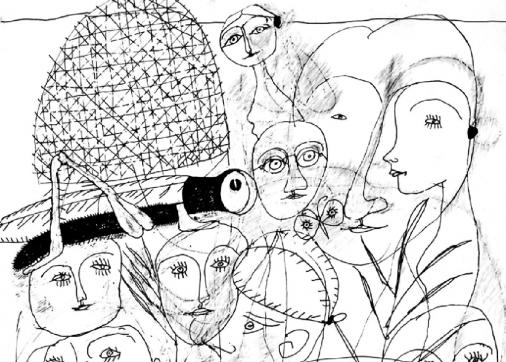

لوحة: أحمد عنان

ثماني سنواتٍ كان عمري وقتها، وثماني سنواتٍ مضت منذ أن طردني أبي لأجل تفاحة، استضافتني لديها، وضعت لي طبقاً خامساً وسعدتُ يومها لأني عرفت أنها لم تكن مجنونة، ولم تكن تجالس جنياً، كانت تُجالس خيالات أولادها الذين رحلوا، ابتلعتهم الغربة بشراسة، وبقيت هي تنتظر أن يأتوا، تعدّ لكل واحدٍ منهم طعامه المفضل، وتعد طعامها الصحيّ الذي يوصي به طبيبها، تأكل من طبقها وتسكب في طبق كل واحد منهم ما يحب، تنتقل على الكراسي الأربعة وتأكل من أطباقهم، تتذكر حكاياهم، ونكاتهم، ترفع قطع اللحم من طبق ابنها البكر وتضعه في طبق الصغير فيهم، فالأول لا يأكل اللحم والأخير يعشقه، تزيد كمية الطعام في طبق الأوسط بأمل أن يزيد ذلك في وزنه الخفيف شيئاً، تحكي نكاتاً كانوا يطلقونها تضحك عليها، وتُكشر كلما قام أحدهم بإزعاج أخيه بلقب يكرهه، ذات يومٍ سقطت مغشياً عليها وفي المشفى علمتُ أنه لا ينبغي لها أن تأكل البطاطا المقلية أبداً، تلك التي تتناولها حين تجلس مكان ابنها الأصغر، وعقدتُ معها اتفاقاً بأن نغيّر اللعبة، كنتُ أتخذ مكان كل واحدٍ منهم وتحكي لي عنهم، ومرة بعد مرة أخذت بتقليدهم، وبدأنا نخترع ألعاباً أخرى كأن تعصب عيني قبل أن تسكب الطعام ثم أجلس بجوارها تطعمني لقمة من طبق أحدهم (وأحزر) صاحب الطعام من أبنائها ثم أبدأ الحديث كأنما أنا هو، وتضحك هي كثيراً وتبدو أكثر صحة وجمالاً.

لم تعد بحاجة لتناول الأدوية، وأصبحت تهتم برسوماتي أكثر مما تذكر ذكريات أولادها الغائبين، تشتري لي الألوان وأدوات الرسم المختلفة كلما استلمت راتبها التقاعدي، وتأخذني لنزهاتٍ جميلة حيثما أريد، صرتُ ضيفها اليومي عصراً، هذا المساءُ جلستُ أرسمها، أغمضت عينيها بهدوء وتركتني أنقل ملامحها بدقة، لم تتحرك لثلاث ساعاتٍ كاملة، حين نهضتُ وهززتها كي أغادر كان جسدها قد أصبح بارداً تماماً.

عودة

أكاد أختنق، والناس يهمهمون بيأس وينوحون بصمت علَّ الضباط يرأفون بنا قليلاً ويفتحون بوابة المعبر. الساعات تمضي بطيئة، تطلق لسخريتها والشماتة العنان نحو شعبٍ بائسٍ يحتمل الصفعةَ تلو الأخرى بثورةٍ موؤودة. ثلاث سيارات أخرست الأفواه بقدومها وتخطِّينا جميعاً -نحن الراحلون منذ الفجر. نكاد ننهي يوماً مغبراً حارقاً على أبواب رفح- لتمرَّ بكل بساطة. ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة ريثما يفتح الجنود البوابة. هكذا ارتسمت علامات الأمل. ونسي الناس أن هؤلاء مشوا على رقابنا وصدورنا ليمروا وهللوا مكبرين سعداء بمرور الباصات نحو غزة! وكعادتي. واصلت اختناقي ومشيت صامتاً أحمل وجهاً لامبالياً وأفكر كيف سيكون اللقاء. سنة ونصف مضت وأنا مشرد في مطارات العالم. أطرد من بلدٍ لآخر. أعود الآن بعد الحرب بتصريحٍ خاص جداً -حفيت لأحصل عليه- ولم أخبر أحداً -كعادتي كلما قررت العودة لأجد نفسي أعود من حيث أتيت-. أتراها شجرة الليمون تخبئ لي بعضا من ثمارها؟ أم أن اللوزة بدأت تزهر لتبدأ حملها بلوز لاذع الطعم شديد اللذة؟ خارج العالم أفصل ذاتي عن ثرثرة الركاب في السيارة. أعانق ذكرياتي في بيتٍ عشقتُ الحياة فيه. أرقب ذاتي وأنا ألتقط زيتوننا الأسود، أختار الحبات السوداء فقط كي أخللها بملح وزيت ليكتمل سحر الطعم مع جبن أبيض وبعض الخبز المحمص. وأطفالي من حولي يتسابقون لإطعامي لقمة بعد أخرى. هل كبروا في سنة ونصف؟ ماذا عن نوارة البيت أمي؟ منذ الحرب لم أسمع صوتها. قال أخي إنها في زيارة لأقربائي. دوماً في زيارة هموم الناس تحاول تخفيف ما تستطيع منها . وصوت زوجتي يراوغني دوما عند السؤال عنها، أنتبه لدى توقف السيارة في آخر محطاتها.. وفي وسط البلد أحمل حقيبتي وأوقف سيارة أجرة. أعطه عنواني وأدفع له حمولة كاملة ليمضي بي دون انتظار. دهشة السائق أثارتني فزدت له الأجرة فهز كتفيه وصمت. التوى الطريق. وبدأ قلبي يخفق بجناحين من توق أتابع آثاراً تهدمت. وبعضاً بقي مشوها بآثارِ رصاصٍ ثقيل. وأماكنَ فارغةً ظننت أنها كانت شيئاً قبل سفري. أفيق بدهشة على خيام تذكّرني بالأفلام الوثائقية عن الهجرة. ثم تفقد الطريق معالمها لأواجه وحدي مساحات من ركام كان ذات يوم شوارع وبيوتاً وحواري ركضنا فيها. أنزل من السيارة بوعي أكاد أفقده أبحث عن شارعنا ولا أدري إذا كان هنا أم هناك ألتفت يميناً ، يساراً، أرى ركاماً، تلالاً من الحجارة المهدمة، لا طرقات، ولا معالم، فقط لوحةً مشوهةً في مرآةٍ مكسورة. أين بيتنا؟ أين زيتونتنا واللوزة الحلوة؟ وتمر حنة يدلنا على النبع دون ضوء القمر؟ تائهٌ في بلدي على أرضٍ لطالما اختبأْتُ في أزقتها. أنظر، ولا أرى للذكرى ملامح. يستوقفني جارٌ كان لنا. ينتزعني من ذهولي فيلقي بي إلى موت بلا موت. يدلني على البيت وأقف على ركام بيتي العتيق. أقرأ الفاتحة لأمي المدفونة أشلاؤها تحتَه.

بائع الأحضان

(ليس عليك أن تدفع نقوداً لنا.. يكفيك أن تطلبنا على الهاتف. سنأتي إليك. سنحمل كل الدفء الذي تحتاجه. ابتسامةٌ كالشمس تفتح بابك على بهائها حين ندق جرس بيتك. وكتفٌ حنون تفرغُ فيه وجعك. سنسقي بدمعك لو أردت قميصاً مطيباً بالحنوّ. ونفتح ذراعين تنغلقان على حضن هائلٍ لأجلك. الوقت مفتوحٌ أمامك. لحضنٍ مجّانيٍّ تماماً.). أمام التلفاز أُحملق في الشاشة بذهول. أتساءل عن طعم هذا الحضن الأحمق. أحتاج حضناً. وبكل بساطة يأتوني هم به. “يا سلام”. ماذا عن نظرة حب تتسلل إلى دمي وتعيث فيه جنوناً؟ هل سيعطيني حضنهم ارتعاشة الفرح باللقاء؟ هل سيبعثرني ويعيد ترتيبي؟ ثم تباً ماذا عن باقة ورد؟ عن شعوري بأن هناك من يفهمني دون أن أتكلم؟ عن ثرثرة فارغة وأنف يسيل؟ عن منديل يستقبل وجعي وصوت يهمس لي بـ”نكتة فاقعة”؟ أضحك بجنون سيستقيل بائع الحضن حتماً لو أني سمحت له بدق نافذة حطامي. لأنه سيعرف كم هو بارد بارد ذاك الحضن الذي يعرضه. يا إلهي.. لماذا لم يقل بأنه سيأتيني بحلم؟

مغامرة

بالأمس استقبل حلمي ثلة مجانين، دخنوا سجائرهم وشكلوا من الدخان قصوراً خرجت منها جنيات مشاكسات، رقصن على أصابع المجانين واحداً تلو الآخر، مجنون منهم كان يحمل عوداً بأوتار مقطوعة إلا واحداً عزف به لحناً صاخباً أيقظ سكارى الحيّ المهمل في رأسي، نظر آخر في المرآة المعلقة في سقف الحلم وأصابته هستيريا ضحك وحذا حذوه الآخرون، ازداد الصخب حين أمطرت المرايا نسخاً من المجانين يضحكون منزلقين على منحنيات الدخان، يراقصون الجنيات اللاتي تدفقن من قصورهن، في الصباح كانت الغرفة تضج بكؤوس القهوة الفارغة ومرآة مرسوم عليها وجه فارغ يبتسم بسخرية أو بشماتة.

عَبَ

في رأسي طفلٌ هلاميّ، لا يتركني للنوم، مصرٌّ على احتلال الصحو فيّ لينثر في الكرة التي ترتكز على كتفي ضجيجاً لا يُحتمل، طوال الليل يُثرثر ولا يترك لي فرصة للتعقيب على حكاياته الهلامية، هذه الليلة أُصيب بالجنون، أفرغ خزانات رأسي كلها في قاعه وبدأ ينبش عن ألوان لم أسمع بها من قبل، أراد أن يرشق لوحاته على جدران رأسي، هكذا قال، وبدأ يُقشر كل ما اعتبره طلاءً قديماً عليها، أزال الذكريات ومسح أسماء أصدقائي القدامى، شطف أذنيّ من أصواتٍ التصقت بها ذات حلم، أخذ يعبث بجيوبي السرية وتخلص من رائحة عطرٍ أُحلّق إذا طرقت باب أنفي مصادفة، أزال من عينيّ ملامح الحب الأول ثم واصل العمل ذاته حتى وصل الحب الأخير، ولم يُبقِ على رقم هاتف أحتفظ به على رفوف الذاكرة إلا وكنسه، استخدم مزيل الصدأ بسخاء بدعوى أن بعض الصناديق أقفالها صدئة، ثم رمى بالصناديق كلها خارجي حين يئس من العبث بما فيها، صباحاً شعر بالتعب فألقى الأوان التي وجدها وكل أدوات الرسم خاصته أيضاً وتمدد في كل المساحات النظيفة في رأسي. تمطى وراقب اهتزاز جسده الراقص وأخذ يضحك، لم يعِ بعد أن رأسي بات صندوقاً مليئاً بالصداع والصدى.

تيه

الذي كان يحيا في رأسه فقط خرج اليوم لجولة في الشارع، بحث عن حبيبته ولم يهتدِ لبيتها لم يجد شجرة الليمون التي التقيا تحتها صدفة صارت فيما بعد عادة عاشقين يسرقانها من وراء ظهر المدينة، في الحقيقة هو أيضاً لم يستطع التعرف على الحارة التي كانت تسكنها، أراد أن يقابل صديقاً قديماً فذهب إلى مكان عمله وفي الحقيقة قال له السائق إن هذا المكان لم يعد موجوداً منذ زمن فلم يصدّق، أجبر السائق على الدوران كثيرا في المكان ولم يجد أبداً البناء الذي لطالما التقى صديقه فيه وشربا القهوة على شرفته القديمة، نزل من السيارة مذهولاً أراد زيارة أمه في المشفى أخبروه أن المشفى دُمّر ولم يعد هناك، سأل عن أمه وحتى قبرها لم يهتدِ إليه فقد قصفوا المقبرة أيضاً. الذي كان يحيا داخل رأسه فقط كاد يُجن كما علّق أحد المارة حين رأى بكاءه المرّ على قارعة الركام، أراد العودة لرأسه لكنه أيضاً فشل في العودة فقد أضاع الطريق.