لا أحد يموت في البُندُقِيَّة

وعندما يبدأ العَدُّ التنازلي نحو الدقيقة الأخيرة في العام، وقبل أن تضجَّ السماء بأنوار الألعاب النارية وأزهارها الملوَّنة، وتشكيلاتها المبهِرة للأبصار والحواسّ، أختار أن أكون في جُنْدُول، يعبر الزمن سابحاً في شتاء القناة الفينيسية الكبرى، وفي منزلة القلب، وقد ودَّع الزورق الاعتدال الخريفي مُيمِّماً شطر الاعتدال الربيعي.

البُندُقِيَّة هي فينيسيا، لو كانت فينيسيا جسداً أُعلنَت قيامته، فستكون الأقنية شرايينه وأوردته التي تمدُّه بالحياة وأسبابها.

ليست البُندُقِيَّة سوى أرخبيل يتكوَّن من نحو 300 جزيرة، أقامها على نحو فريد جماعة من سكَّان ميلانو الذين وفدوا إليها هرباً من هجمات تلاحقت عليهم من أقوام الهُوْن والقُوْط ، وهو ما يمنحنا إجابات عن الطبيعة النائية للمكان وطريقة إقامته مستثمراً عزلته البحرية، ليكون حصيناً ومنيعاً، وبمنجاة من أعدائه.

ولكنْ، كيف لأحد أن يعلن قيام أرخبيل ممزَّق من الجزر المغمورة بالماء إلى أرض تزخر بحِيَل البنَّائين القدامى، صلبة ومتماسكة وملتحمة ببعضها.

أخذ البنادقة الأوائل يقتطعون جذوع آلاف الأشجار الضخمة ويغرسونها في الأرض كالأوتاد المتراصَّة، لتشكِّل الدعائم التي ترتفع عليها المدينة التي نعرفها منذ قرون، واقترن الأمر بهندسة بالغة التعقيد بالقياس إلى زمنها والزمن اللاحق عليها، وهو ما منحها فرادتها، فلا نجد قرينة لها في مكان آخر.

وما زالت تلك الجذوع قائمة بهيئتها الوتدية، وفي أحايين يُستخرَج بعض منها في أثناء أعمال الترميم والبناء، فتبدو سليمة كما لو غُرست للتوِّ.

وكلُّ ما نعرفه وندركه من العمارة الفينيسية قائم عليها، أمَّا أقنيتها التي منحتها القدرة على أن تكون مفازة مضلِّلة، فهي حدود الجزر البرزخيَّة.

ومنذ أن كانت أرخبيلاً مغموراً، ومن ثمَّ جمهورية مستقلَّة وإقليماً معزولاً، لم يكن بوسع الجيوش المهاجمة احتلالها، على الرغم من تعرُّضها لموجات متلاحقة من الغزو، حتَّى دخلها نابليون.

فحسبنا أن نعرف أنها، على ضآلتها قياساً بشبه الجزيرة الإيطاليَّة، ألحقت الهزيمة بالجيوش العثمانية التي كانت في تلك الآونة تدكُّ مُدُن أوربا حتَّى بلغت أسوار فيينَّا.

ويمنحنا المأثور الشعبي الفينيسي حكاية امرأة عجوز قام الأعداء برشوتها من أجل أن تساعدهم على اختراق مفازات فينيسيا المضلِّلة ومسالكها التي تشبه قرن أُيَّل عجوز، فقادتهم إلى مكان، أدركت أن الماء سينحسر عنه، لعلمها بمواقيت المَدِّ والجَزر، وينكشف الأسطول أمام البنادقة، وهو ما حدث وما تؤكِّده الحكاية.

لم تخسر البُندُقِيَّة أيَّاً من الحروب التي خاضتها، ومع هذا تشعر أنهم فُطروا على التجارة وقبضوا على مسالكها، وأقاموا أحلافاً ومعاهدات من أجل تنميتها وتوسيع امتداداتها وآفاقها.

ويقوم على تسيير ذلك كلِّه مجلس المدينة الذي يتكوَّن من 500 من رجالاتها الذين يتحدَّرون من مِهَن واهتمامات مختلفة، وهو ما دعا دانتي إلى أن يطلِق عليهم (مجلس الآلهة)، ربَّما في محاولة لتذكيرنا بآلهة البانثيون في روما، وقد تكون أيضاً رسالة ملغزة إلى أن الآلهة لا يمكنها أن تنحاز إلى جغرافية ما أو زمن بعينه، فبوسعهم أن يكونوا هنا أيضاً.

ولم تفقد البُندُقِيَّة حظوتها ومكانتها كأكثر البلدان ثراء وغنى حتَّى مجيء كولومبس ابن المدينة التي تقع على الساحل المقابل، وكأن الأمر كان في جوهره انتقاماً جنويّاً (نسبة إلى مدينة جنوة، التي كانت جمهورية بحرية آنذاك) مضمراً من أرخبيل الجزر العائمة وآلهة العالم الجديد. على أن الذي أجهز على البنادقة في نهاية المطاف هو فاسكو دي غاما باكتشافه الطريق إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح سنة 1497.

***

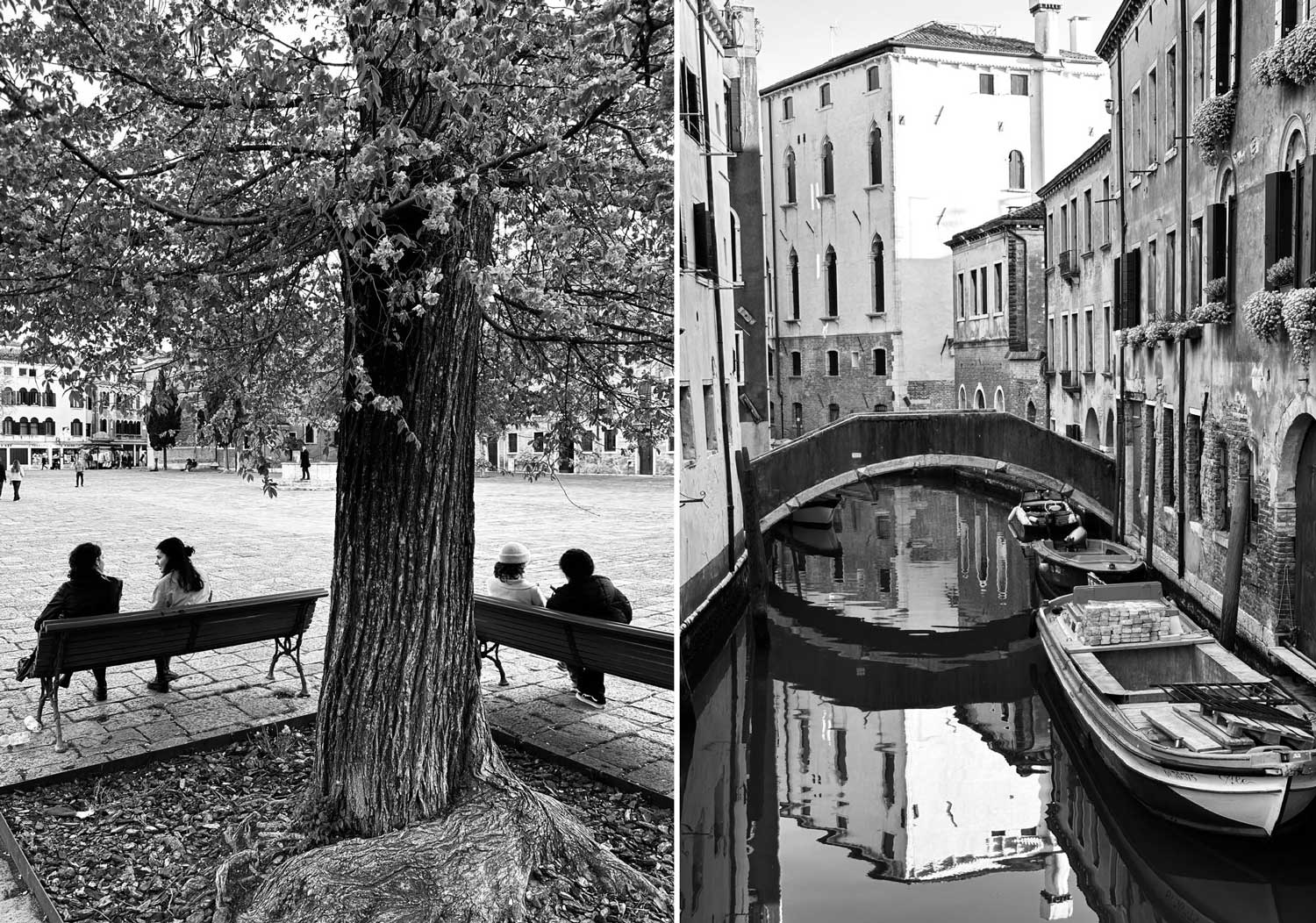

هل تعتقد أنكَ إنْ وجدتَ نفسكَ في البُندُقِيَّة ستكون مخبوءاً في سيل من الحشود البشرية التي تتوافد عليها؟ بالطبع لن يسعكَ ذلك أبداً، فالبنادقة يعرفون كلَّ وجه يدخل المدينة بمناطقها الستِّ، وثمَّة دائماً مَنْ يعرف أين أنتَ في هذه الآونة، وأين ستكون في الآونة التي تعقبها، وأين تقطُن، وما الذي يعنيكَ من أمرها.

فهنا تشعر أن المدينة جسم واحد تتوزَّع فيه المناطق الستّ بأزقَّتها التي تنتشر كالشعب الرئوية الدقيقة بإتقان لا يدركه إلَّا مَنْ كان من بعضه. إنها مفازات مضلِّلة، كما قلتُ من قبل، ولن تبلغ غايتكَ من غير أن تكون مسلَّحاً بخارطة تُفهرِس المكان، فقد تمشي نحو عشرين ضعفاً عن الغاية التي تقصدها قبل أن تصل.

وهذا ما يمنحكَ القدرة على التساؤل عن حقيقة ما يتناقله مرتادو المكان أو البنادقة ذاتهم عن كونها مدينة لا يضيع فيها أحد.

فلو أن طفلاً ما فُقِد، فستجد أن الجسم الكامن في المدينة سيستنفر نفسه ويستيقظ. ويتواصل البنادقة في مهاتفات سريعة وحاسمة، وبموهبتهم الفريدة في القبض على ملامح الوجوه الوافدة، سيتعرَّفون عليه في زمن وجيز.

حدَّثتني دليلتي الإيطاليَّة مؤكِّدة: لا أحد يضيع في البُندُقِيَّة.

فكَّرتُ في سرِّي ماذا لو أن الفقد كان مقترناً بالغرق في مدينة تتخلَّلها الأقنية بمثل هذه الكثافة، ثمَّ بحتُ لها بهواجسي متسائلاً: هل سمعتِ بحوادث غرق حدثت من قبل؟

- لا أحد يغرق في البُندُقِيَّة، قالت دليلتنا. ثمَّ أردفت: إنها مدينة في حركة دائبة، لا تقف، ولا تعرف الثبات، ولا يمكنكَ أن تعثر فيها على مكان شاغر يجعل الفقد أو الغرق ممكناً.

إنها البُندُقِيَّة، المدينة التي تركت آلهتها يتحوَّلون إلى أدلَّاء سياحيِّين بعد أن سرق الجنويّ - كولومبوس - النار من مجلسهم.

لا تصل البُندُقِيَّة دون أن تضطرّ إلى ركوب سفينة أو عبَّارة تمخر الماء صوبها، وحتَّى الطُّرُق الحديثة تقف على أعتابها دون أن تلجَها، وهو ما يكرِّس عزلتها ويدفع إليكَ تصوُّراً عن طبيعتها المنيعة التي جعلتها تستعصي على الجميع. ومن جانب آخر سيتسلَّل إليكَ شعور، لا يمكنكَ تفاديه، بأنكَ ما إن تبلغها حتَّى تجد نفسكَ في منأى هادئ جميل، ستحتاج إلى مركب، ليس لتلجَها وحسب، بل ولمغادرتها أيضاً.

مدينة تدخلها بمثل هذه الطريقة، لا بدَّ أنكَ ستجد فيها طقوساً تجعلها ممعِنة في فرادتها. فمن طقوس البنادقة التي لا يعرفها إلَّا مَنْ كان من نسيجها، والتي ارتبطت منذ العصور الوسطى بتوفُّرها على الثراء الفاحش هو شارع المراوح، وفيه أنفس المراوح التي بوسعكَ العثور عليها، وتحرِص عليها نسوة ذلك الشارع حرصهنَّ على حبَّات الخال، فهي لم تعد مراوح لتحريك الهواء من حولهنَّ، بل لتحريك ذكورة مرتادي المكان بلغة لا يفقهها إلَّا الراسخون في علمها:

عندما تحرِّك سيدة فينيسيَّةٌ مِروَحَتها المَطوِيَّة بيدها اليسرى، فهي تنظر إليكَ؛

أمَّا إذا حرَّكتها بيدها اليمنى وهي تقابلكَ فما عليكَ إلَّا أن تتبعها.

وعندما تغطِّي أُذُنها اليسرى بمِروَحَة مفتوحة، أي لا تفشِ سرَّنا.

وإذا راحت تخطُّ خطوطاً في راحة اليد بمِروَحَة مَطوِيَّة، فهي تكرهكَ.

وإن خطَّتها على الخدِّ، فهي تحبُّكَ.

وإذا لمست بمِروَحَتها المَطوِيَّة رأس الإصبع، فهي تدعوكَ للحديث.

وإذا ثبَّتت المِروَحَة على الخدِّ الأيمن، فهذا: نعم.

وعلى الخدِّ الأيسر: لا.

أمَّا فتح المِروَحَة وضمُّها، فأنتَ فظٌّ.

وأن تُلقيَ بالمِروَحَة في الأرض، فلنكن أصدقاء.

وأن تحرِّك المِروَحَة على وجهها ببطء، فهي متزوِّجة.

وإن حرَّكتها بسرعة، فهي مخطوبة.

أمَّا إذا قرَّبت لكَ مِقبَض المِروَحَة حتَّى شفتَيكَ، فقبِّلها.

فإذا ألقَت مِروَحَتها على الأرض، فهي إشارة إلى أمر ما. وإذا حجبَت بها نصف وجهها، فهي تريد أمراً آخر، وكذلك إذا حرَّكتها على عجل أو ضمَّتها إلى صدرها أو هبطت بها إلى حجرها، وهكذا دواليكَ في فعل إشاريٍّ، عتَّقته السنوات وبنَت قاموسه وجعلَت منه لغة فريدة نسيج وحدها.

مشروع خارطة لتَجوال غوته

في البُندُقِيَّة

البُندُقِيَّة، مدينة تبدو وكأنها عروس لا تستطيع أن تراها دون أن يرتدَّ طرفُكَ، ليقبض في كلِّ مرَّة على بعض من شواردها، فما بين طَرفة وأخرى يولد فيها جديد ماتع، وهي تختلف عن الشَّمال الأوروبي، حيث شكا غوته من العَتَمَة التي تلفُّ الناس والأشياء من حولهم، وتحدَّث عن ضعف عيون أهل الشَّمال في فرز الألوان، فالضوء الشحيح والكابي لا يمنح اللون حياته، وهو ما خبرتُهُ بنفسي، حيث بتُّ أشكو أنا أيضاً ابن الشمس الساطعة واللاهبة الصعوبة ذاتها في تمييز الألوان، فاشتركتُ في هذا الأمر مع أهل هذه المدينة، وذكَّرني ذلك بالرحلات التي قام بها الفنَّانون الأوربيون إلى الشرق من أجل إعادة اكتشاف الضوء بدءاً من ديلا كروا وحتَّى ماتيس وبول كلي، حيث بدأت أعمالهم بعد عودتهم من الشرق مشبعة باللون، وكأن الشرق بشمسه اللافحة التي خرجتُ من تنُّورها منحَتهم نعمة اللون.

إنها مدينة الزجاج المعشَّق، وزجاج المورانو، حيث يمكن لقطعة من الزجاج أن تتحوّل إلى ذهبٍ مصفَّى، مدينة الحرفيِّين المَهَرَة، ظهرت أوَّل الأمر في القرن الثامن والتاسع الميلاديَّين عندما لم يجد أهل الشَّمال الإيطالي مناصاً من الفِرار من إبادةٍ جماعية إلى هذه الجزر، واتَّخذوها ملاذاً، ولينتهوا بذلك من تأسيس أقوى إمارة بين القرنَين 13 و16 الميلاديَّين.

ومكثَت طيلة ثلاثة قرون على حالها من القوَّة والمنعة وما يتبع ذلك من استقرار، مكَّنها من أن تكون قوَّة اقتصادية كبرى حتَّى اكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر، فكان هذا الموعد إيذاناً بسرقة التاج من عروس الأدرياتيك، فبدأت مرحلة سقوطها وأفول نجمها ودخولها في هاوية النسيان.

منذ أن بلغتُ المدينة في رحلة شتائية حتَّى شرعتُ بالتفكير في إنجاز خريطةٍ تتبع تَجوال غوته في البُندُقِيَّة، وهي بلا ريب خريطةٌ صعبة ومتشعِّبة، بالرغم من أنه لم يمكث فيها أكثر من أسبوعَين، ولكن الأسماء وبعض المعالم تغيَّرت ولم تعد كما كانت على أيَّامه، ولكي أتمكَّن من القبض على هذه المنطقة الزمنيَّة والجغرافيَّة كان عليَّ أن أستعين بدليلٍ، فكانت دليلتنا في هذه الرحلة السيِّدة دانييلا، ولحسن طالعي وجدتُ فيها ما جعلني أحدس أنني أخذتُ أشربُ من المنبع قبل أن يتبدَّد في مسارب شتَّى، فوضعنا معاً خارطة البُندُقِيَّة في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وحدَّدنا منطقة الأرسنال، وهي مصنع السفن، حيث صُنعت تلك المراكب التي خاضت معركة ليبانتو، وهي معركةٌ عظيمة، انتصر فيها البنادقة على الأتراك في عام 1571، وكان من بين أسرى البُندُقِيَّة والدول المتحالفة معها وخصوصاً إسبانيا ميغيل دي ثيربانتس الذي فَقَدَ ذراعه اليسرى، وانتهى أسيراً في مغارة في الجزائر.

حضر غوته في 5 أكتوبر من عام 1786 الحفل السنوي الذي يقام في هذه المناسبة. شرعنا بالبحث عن المسارح، واكتشفنا كيف تبدَّلت أسماؤها، وكيف تحوَّلت إلى صالاتٍ للعروض وفنادق، ثمَّ عرفتُ من خلال دانييلا كيف انتقلت بعض تماثيل المدينة إلى مناطق أخرى، وكيف وقع غوته في الخطأ عندما أطلق على تمثال أريادني اسم كليوباترا، ولم يسعه التمييز بينهما. كما زرنا معاً عدَّة أمكنةٍ كنتُ قرَّرتُ أنني لن أُفوِّتها، فكان أوَّل تلك الأمكنة هو متحف غوغنهايم، وتعود تسميته إلى أسرة سويسريَّة تحمل التسمية نفسها، ويُعدُّ ماير غوغنهايم عميداً ومؤسِّساً للأسرة.

وُلد في سويسرا، وهاجر إلى الولايات المتَّحدة في عام 1847، حيث بدأ حياته بالعمل في مجال الاستيراد، ولكنه بنى ثروته وثروة عائلته التي تعتبر من أكبر الثروات في القرن التاسع عشر من عمله في التعدين، وقد كان لديه هو وزوجته باربرا عشرة أبناء، أحدهم مات غرقاً في حادثة التيتانيك، وترك ابنة اسمها بيغي كانت كبيرة في روحها كما يصفها معاصروها، قامت بيغي بشراء قصر غير مكتمل، ثمَّ أتَّمته واقتنت مجموعة من الأعمال التي تعود إلى مدارس الفنِّ المعاصر وتيَّاراته، لتكون هذه نَواة المتحف، أوَّل الأمر 200 لوحة، قبل أن تتوسَّع المجموعة التي اشتملت على أعمال لبيكاسو وماتيس وبولوك وموندريان وميرو وآخرين، ولقد كانت الأعمال والمشروع برمَّته على نقيض فنون عصر النهضة، بدأت السيِّدة بيغي أوَّلاً بتشجيع الفنَّانين الجدد، وتمكَّنت من حيازة مجموعة كبيرة من أعمالهم الفنِّية بأثمان بخسة، قبل أن تتحوَّل هذه الأعمال إلى أيقونات تُباع بأثمانٍ باهظة.

وثانيهما متحف الأكاديميا الذي يحتوي على أكبر وأعظم المجموعات الفنِّية في العالم التي تمتدُّ من العصر البيزنطي وفنِّه الأيقوني، ومن ثمَّ فنون العصر الوسيط وصولاً إلى عصر النهضة حتَّى القرن الثامن عشر، حيث شهد تأسيسه، وهناك سنرى مجموعة من الصور التي سبق لغوته أن رآها من قبل وتحدَّث عنها كلوحة فرنيزي وأعمال فنِّية أخرى عظيمة، ولعلَّ أهمّها لوحة العاصفة للفنَّان الإيطالي جورجوني الذي عاش بين عامَي (1477 و1510).

إنَّا نتزوَّجكَ، أيُّها البحر

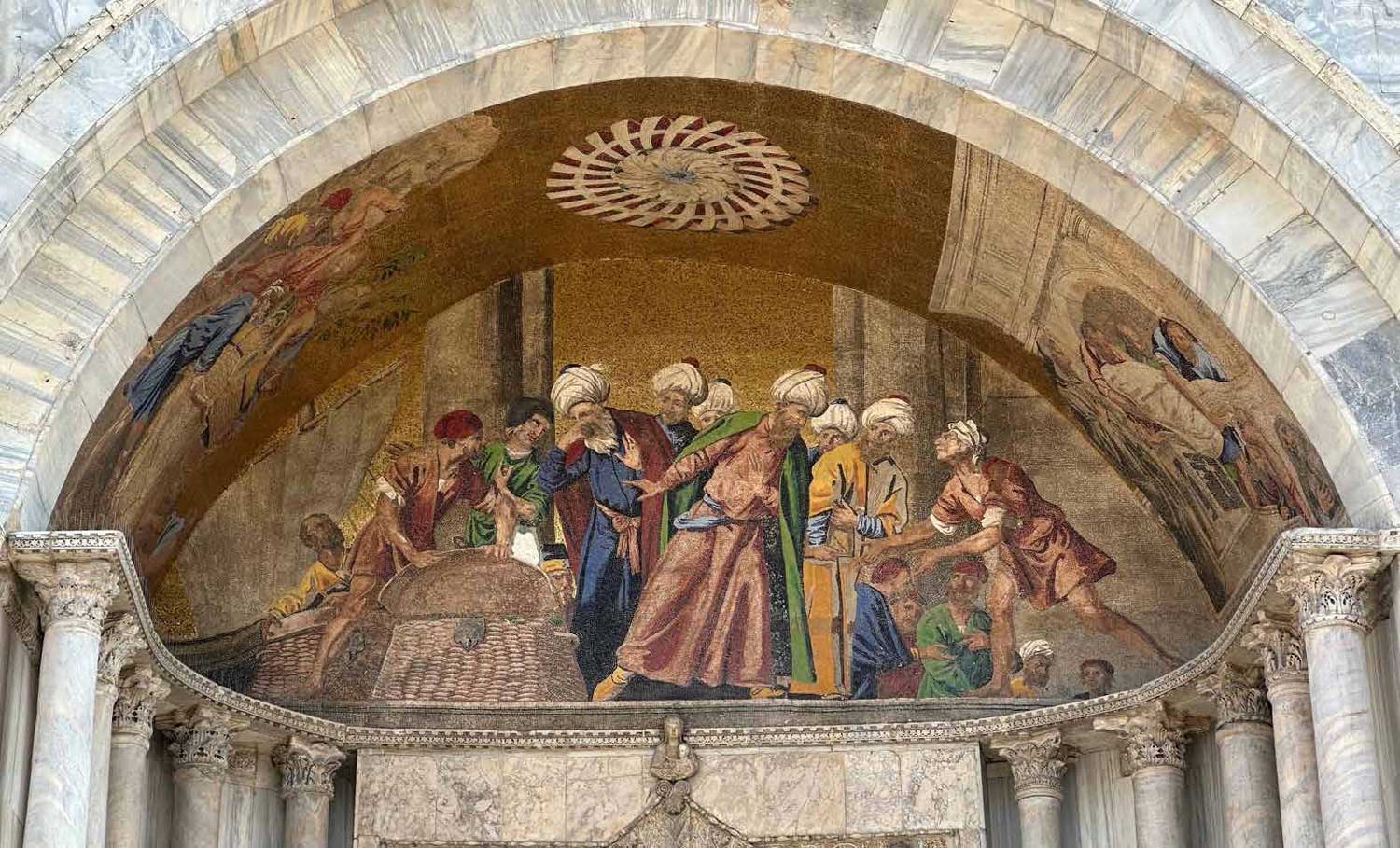

صار مستحيلاً علينا اليوم أن نصحب الدوج، وهو الحاكم الفينيسي في سفينته المذهَّبة (البوتشينتورو)، برُفقة رجال الدولة والسفراء، تحفُّ بهم المراكب والجماهير في عيد صعود المسيح، وهو يستعدُّ لقذف خاتم ذهبيٍّ في لجَّة الأدرياتيك قائلاً باللَّاتينية: (ديسبونساموس تِهْ، مارِهْ، إن سيغنوم فيري بيربيتويك دوميني) «إنَّا نتزوَّجكَ، أيُّها البحر»! فنابليون خطف السفينة والدوج والخاتم، وعطَّل هذا العرس السنويّ الذي ظلَّ سارياً قرابة ألف عام، ولكنّ الكاتدرائيَّة العظيمة ما تزال واقفة، بكلِّ ما استحوذ عليه البنادقة نهباً وسرقة من كنوز الأمم لأجل الربِّ: الجياد البرونزيَّة المطهَّمة، والأعمدة الرخامية التي جُلبت من أصقاع الأرض على اختلاف ألوانها، والأرضيّات المرصَّعة بالعقيق، والشبابيك المعشَّقة، بما في ذلك رفات القِدِّيس ماركوس نفسه الذي سُرق من كنيسة خاملة الذِّكر في الإسكندرية، لتُقام له كنيسة فاخرة في البُندُقِيَّة.

القناة الكبرى التي تقسم سمكة البُندُقِيَّة إلى نصفَين ظلَّت كما كانت، تلك التي شقَّها اللورد بايرون سباحة كطوربيد بحريّ، وهو يتلوَّى مع انعطافاتها، جيئة وذهاباً، والقصور ظلَّت قائمة كما هي بطرزها البيزنطيَّة، والقوطيَّة، وعصر النهضة، والباروك. والجسور التي تربو على الأربعمائة جسر ما زالت قائمة بقناطرها الحجرية الرائعة كلِّها، بما فيها جسر ريالتو الأكثر قِدَماً، والأكثر صخباً حتَّى اليوم، وجسر النهود، حيث كانت الغانيات يعرضنَ رمَّان صدورهنَّ على أعين الرجال الجائعين، وجسر الشيطان الذي سُمّي بهذا الاسم، لأن الناس يقولون إن الشيطان نفسه بنى الجسر بأكمله في ليلة واحدة، وأنه في الرابع والعشرين من ديسمبر من كلِّ عام، أي عشية عيد الميلاد، يعود متقمّصاً شكل قطَّة، ليُملي النظر بجسره الخشبي الصغير. ثمَّ هنالك مئتا زقاق - كالِّهْ - من الماء ما زالت تغذِّي كقصبات الهواء سكَّان الجزيرة، وحتَّى الكرنفال الذي ألغاه القائد الفرنسيّ يوماً بقذيفة مدفع، كما فعل مع أبي الهول بكلِّ طيش، لكن الكرنفال بُعث من جديد في فبراير من كلِّ عام، وظلَّ أبو الهول في الشاطئ الآخر محافظاً على جرحه وصمته المهيب!

زرنا المكان الذي سكنه غوته، فعلمنا أن الفندق منذ رحيل الشاعر قد تبدَّل إلى لوحة جداريَّة لا أكثر. وزرنا منزل ماركو بولو صاحب المليون كذبة، فوجدنا الأبواب موصَدة، ولا أحد من القوم هناك. عرَّجنا على قصر كازانوفا، فقيل لنا: لُمحَ مع راهبة من دَير القِدِّيس زَكَرِيَّا، قبل أيَّام، ولم يظهر بعدها. قصدنا قصر فندرامن كاليرجي، فالموسيقار الكبير فاغنر لقي وجه الله هناك. وعلمنا أن كليوبترا تستقبل الحجيج في قصر لابيا، فسعينا للسلام على الملكة التي آثرت سكنى البُندُقِيَّة. دخلنا غرفة هنري جيمس في قصر بربارو، كان حِبْر روايته أوراق آسبرين لم يجفّ بعد.

عبرنا بحبور كالِّهْ (زقاق) فاريسكو الطريق الذي يكتم الأنفاس، وهو أضيق أزقَّة البُندُقِيَّة. وقفنا أمام الساعة التي فرَّت منها عقاربها في الضّفّة الأخرى من ريالتو، ثمَّ كالِّهْ دي لي موسكيت (شارع الناموس)، حيث تُوشَم النساء في الخَدِّ والعُنق والعَجِيزَة بحبَّات الخال تزلُّفا لشيطان الحبِّ، وشربنا الأومبرا مع الملَّاحين في الاستراحة عند ظلال برج الناقوس، وعندما شاهدنا الصورة الجِصِّيَّة الرائعة لجونو وهي تهب الدوقيَّة والتاج للبندقيَّة في متحف قصر الدوج، تبيَّن لنا لماذا كان الدوج يردُّ للربَّة الذهب في عيد صعود المسيح كلّ عام من سفينته البوتشينتورو وهو يردِّد: «إنَّا نتزوَّجكَ، أيُّها البحر».

أوُه سولِهْ مِيُّو

قلتَ لي، يا صاحب الديوان الشرقيّ: لقد دُوِّن في صحائفي على كتاب القَدَر أن تكون الساعة الخامسة من عصر الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1786 هو موعد رؤيتي البُندُقِيَّة. وها أنذا، يا صديقي، أُدوِّن الساعة الخامسة من التاسع والعشرين من ديسمبر موعد رؤيتكَ البُندُقِيَّة. كما أخبرتَني أنه لم تعد البُندُقِيَّة - حمداً للعليِّ القدير - محض اسم يرنُّ في أُذُنكَ، اسم فارغ، أو محض حالة ذهنية غالباً ما أفزعتكَ أنتَ العدوّ اللدود للكلمات المجرَّدة. ها هي عروس الأدرياتيك تتجلَّى للعِيان. وكما حيَّاكَ أوَّل جُنْدُول بقَيدُومِهِ المصفَّح، تراه كصديق قديم حيَّاني أنا كذلك، وراح يشقُّ القنوات المائية لهذه المدينة في نزهة قصيرة.

دُهشتُ لمهارة الملَّاحين في دفع القوارب عبر أزقَّة ضيِّقة دون اصطدام أو تماسٍّ، وسمعتُ خطابهم، فسألتُ الملَّاح قائلاً: أهذه هي اللهجة المَحكِيَّة؟ فأجابني: نعم، هذه هي لهجة البنادقة. ومرَّ عندئذ جُنْدُول يقلُّ سيَّاحاً آسيويِّين، وقد جلس شيخ يغنِّي لهم على آلة الأكورديون أُغنيَّة كاروزو الذائعة الصيت «أوُه سولِهْ مِيّو»، فسألتُ الملَّاح عن ذلك، فقال: مَنْ يريد مُغنِّياً، فعليه دفع مبلغ إضافي! فقلتُ: لم أسألكَ عن المغنِّي وأجرته، ولكنني أتساءل لمَ يغنِّي لهم هذه الأُغنيَّة النابولية في البُندُقِيَّة؟ باغتَهُ قولي، فسألتُهُ عن توركواتو تاسّو ولودوفيكو أريوستو اللذَين شُغف بهما صديق مرَّ من هنا منذ قرون، شُغف بسماع أشعارهما يردِّدها غناء الملَّاحين وسائقي القوارب! بهتَ الملَّاح واعترف: بأنه لا يلمُّ بشِعر هذَين الشاعرَين!

تذكَّرتُ داد في زيارتي للفجيرة، فعندما سألنا أهالي الحلاه في سفح الجبل عن خَولَة وطَرَفَة بن العبد، أجابوا: بأنْ لا عهدَ لهم بهؤلاء القوم. يبدو أن النسيان يطال الأمكنة أيضاً.

لغة الرمل ولغة الماء

حللتُ في قصر باور، والاسم يعود إلى أسرة عريقة، تتحدَّر أصولها من ألمانيا، تواجهني وأنا أَدلِفُ إلى فِنائه الداخليّ ساحة، وفي جانب منه طريقٌ معبَّدٌ بالماء.

نجوز الساحة إلى قصر يُطلُّ على القنال الكبرى، هي ذاتها التي سبح فيها بايرون.

صحوتُ بعد قيلولة هانئة على حُدَاء ملَّاحي قوارب القناة، كان أقرب إلى حُدَاء العيس منه إلى حُدَاء ملَّاحي الجُنْدُول، بل يمكنني القول إنه أقرب إلى حُدَاء ملَّاحي الصحارى منه إلى ملَّاحي الماء.

خطر لي ذلك وأنا أستيقظ على حُدَاء ملَّاحي الجنادل في البُندُقِيَّة، فلقد هجروا قواربهم منذ أن بلغ بايرون الجهة الأخرى من القناة، ومنذ أن أصغى غوته إليهم وهم يردّدون أشعار تاسو بحُدَاء الماء الذي يشبه النحيب. لقد هجروا كلَّ شيء وتركوا خلفهم مادَّة غيابهم، ليشغلها الغرباء بلغة الرمل وحُدَاء العيس.

لقد كان غوته آخر مَنْ قبض على جمرة حُدَاء جنادلة البُندُقِيَّة، وأصغى إلى نحيب أرواحهم وضربات مجاديفهم في الماء، ومع كلِّ ضربة كانوا يقطّرون أرواحهم غناءً. ولقد وصفهم في رحلته وصفاً جميلاً. أمَّا الآن، فأفواج السيّاح من كلِّ حَدَبٍ وصَوْبٍ، لا يميِّزون بين أُغنيَّة أبدعها إرث فينيسيا في الشَّمال وأُغنيَّة شجية من الجنوب. لم يعد في وسع القوم التفريق بين عرس البُندُقِيَّة العظيم وما آلت إليه أحوال هذه المدينة.

يذكِّرني هذا بالإشكالية التي نواجهها يومياً مع أفواج السيَّاح ممَّنْ يختزلون الصحراء وثقافتها وعمقها وحيواتها بالجَمَل وحده، وهم لا يميِّزون بين الناقة والبعير، ولا بين أنواع الإبل، فيكون اختزالهم للفكرة مُخِلَّاً أيضاً. فكلّ ما يريدون أن يخرجوا به من سياحتهم هذه هي تلك الصورة النمطية البائسة التي تجمعهم بالناقة وجَمَّالها الآسيويّ، والذي لا يقلُّ عنهم، في الغالب، جهالة.

في هذه الأيَّام، لم يعد الحُدَاة من البنادقة، ولم يعد هناك مَنْ سمع منهم بتاسّو وشِعره، ولو عاد غوته اليوم لأحزنه ما آل إليه الحُدَاة وما آلت إليه أغاني الشاعر!

لقد ذكر أنه طلب من حادي الجُنْدُول أن يغنِّي له شيئاً من تاسو، فماذا لو قمتُ أنا بالأمر ذاته وسألتُ حادي الجُنْدُول أن يغنِّي شيئاً لتاسّو وأريوستو؟!

قال غوته: جلستُ على مَقْعَدي في الجُنْدُول، وكان القمر قد بزغ، وطَفِقَ مغنِّيان، أحدهما يجلس عند القَيدُوم والآخر عند الدَّفَّة، يترنَّمان بالقصيد تلو القصيد تناوباً. وإن النغم الذي نعرفه من روسو يقع وسطاً بين حوار المغنِّي وتراتيل الكورس، ويمضي دوماً بإيقاعات زمنية واحدة دون ضربات محدَّدة. وإن انتقالات المقام هي من الصنف ذاته، ويغيِّر المغنُّون طبقة الصوت تَبْعَاً لمحتوى الشِّعر في نوع من الترنيم. لن أخوض في مسألة نشوء هذا الضرب وتطوُّره من الأنغام. حسبي القول إنه المثال الملائم لشخص يغنِّي خالي البال مع نفسه، مُكيِّفاً النغم مع القصائد التي يحفظها عن ظَهر قلب.

قلتُ، ولكنَّ الغالب على ملَّاحي اليوم يجعلني أفكِّر بملَّاحي العالم السفلي في حضارات العالم القديم، فليس هناك من علاقة بين الجُنْدُول وحاديه، فلقد انقطعت وولَّى زمانها وهو أمر يبعث على الحزن، وهؤلاء عالة على ثقافة البلاد، أمَّا السيَّاح، فهم يُغذُّون بسطحيَّتهم الجهل بالجهل حتَّى يصبح مركَّباً، أمَّا السيَّاح، فهم يُغذُّون بسطحيَّتهم الجهل بالجهل حتَّى يصبح مركَّباً، فتضيع ملامح الحالة الأولى، أو الحالة الأصلية التي كانت تبعث تاسو من موته في كلِّ مرَّة تسيل حناجر الحُدَاة بأشعاره، إنهم بتعبير آخر يفرِّغون الجسد من روحه، ويتركونه جثَّة هامدة.

السياحة هنا تُعدُّ عامرة، ولكنْ، في الغالب، يكون الجسم الأكبر من السيَّاح من المُعسِرين ممَّنْ يَزدَرِدُون من الطعام ما يقيم أَوَدَهُم، وليس ما يحملهم على سبر أغوار المطبخ الحقيقي لهذه المنطقة، هكذا اشتكى لي أحد البنادقة، وكان هذا سبباً في فرض ذائقتهم على أرقى مطاعم البلد.

أمَّا الضالعون بالبُندُقِيَّة، فهم من القلَّة، والبُندُقِيَّة في هذا الأمر أقرب إلى الأوبرا وتراثها منها إلى أيِّ شيء آخر، فقليلون هم مَنْ يمتلكون الدراية اللازمة لتفكيك عناصر هذا العالم وتحويلها إلى جمال مطلق.

العجوز الذي لا يكاد يُبصِر

سألتُ الدليلة الفينيسيَّة سيلفيا أن تدلَّنا على قصر الدوج إنريكو دندولو (1107-1205)، فراحت إلى المكان الذي آوى هذه الشخصيَّة الداهية في تاريخ العصر الوسيط. وعندما استعرضتُ معها ملامح من سيرته، وجدتُها تدرك تماما تلك الفصول العظيمة في حياته مُفصِحة عن أنها من أحفاده. فعندما وصلت الحملة الصليبيَّة الرابعة إلى البُندُقِيَّة، واحتاج الصليبيون السفن والمَدَد، حينئذ عرض إنريكو دندولو الدوج الأعشى الذي تجاوز التسعين عاماً بكلِّ ما أمدَّته به سنونه من تُقى وقداسة، أن يلبِّي الحملة إذا ما ساعد الصليبيون مدينة البُندُقِيَّة على فتح مدينة زارا، وكانت هذه المدينة وقتئذ أهمَّ ثغور البحر الأدرياتيكي بعد البُندُقِيَّة نفسها. ووصف البابا إنّوسنت الثالث هذا الاقتراح بأنه اقتراح دنيء، وأنذر كلَّ مَنْ يشترك فيه بالحرمان.

غير أن أعظم البابوات شأناً وأقواهم سلطاناً لم يستطع، على حَدِّ تعبير وول ديورانت، أن يجعل صوته أعلى من رنين الذهب. هاجم الأسطولان زارا، واستوليا عليها بعد خمسة أيَّام، وقسَّم الفاتحون الغنائم فيما بينهم؛ ثمَّ أرسل الصليبيون بعثة إلى البابا، يرجون منه المغفرة، فغفر لهم، ولكنه طلب إليهم أن يردُّوا الغنيمة؛ فشكروا له غفران الخطيئة، واحتفظوا بالغنيمة؛ وتجاهل البنادقة أمر الحرمان، وخطوا الخطوة التالية لتنفيذ القسم الثاني من مشروعهم، وهو الاستيلاء على القسطنطينية.

بلغنا بازيليكا (كاتدرائية) سان ماركوس المدهشة، وشاهدنا الأحصنة البرونزيَّة المسروقة ذائعة الصيت التي تزيِّنها، والتي نُهبت في تلك الحملة من القسطنطينيَّة. هذا كلُّه تعرفه سيلفيا، ولكنْ، ما لم تكن تعرفه أن العرب كانوا على الأرجح هم مَنْ قدَّم الرشوة إلى هذا الجَدِّ العظيم، ليدفع عنهم شرَّ الحملة الصليبية الرابعة وبلاءها، فكان من أمره ما كان .

الفصول الأربعة

يسألونكَ عن موسيقى الفصول، قل هي مِن صنع الله، لا مِن وحي ذلك البائس البُندُقِيّ. فالله تعالى المفتون بما خَلَقَ ومَنْ خَلَقَ، والمسكون بفصوله الأربعة التي جعلها زينة للعيون، شاء أن ينظمها لحناً، يكون زينة للأسماع، فاصطفى فيفالدي الفتى العليل الأصهب من مدينة البُندُقِيَّة آلة يُوقع عليها ألحانه. وما إن فرغ من عمله واطمأنَّ إلى أنّه بلغ فيه الغاية، حتَّى اهتّز طرباً بما صنع، وفي ذروة نشوته حطَّم الآلة.

دسَّت يد خفيَّة رسالة من تحت باب غرفتي في الفندق حملت إليَّ دعوة من ألبيرتي روسو لحضور حفل موسيقي نهار غد في ساحة سان ماركو. في صباح اليوم التالي، خرجتُ وصاحبي لتلبية الدعوة. كان ارتيابنا كبيراً، فالطُّرُق خالية من المارَّة، والصمت يرين على المكان، وبينا نحن نغذُّ السير صوب السّاحة، إذا بشابٍّ أصهب يقدِّم نفسه باسم ألبيرتي روسو، وراح يقودنا إلى ساحة سان ماركو الخالية، أخرج من جيبه حَفْنَة من تراب متوهِّج، وراح ينثره على أرض السّاحة حتَّى زُلزِلَت، وأخرجت أثقالها، فرقة من العازفين تُولَد من رَحِمِ الأرض، ونحن في هلع، بلغت فيه قلوبنا الحناجر، ستّة عشر عازفاً ممَّا تعدُّون، أحدهم جلس إلى بيانو ضخم، واثنان احتضن كلٌّ منهما شيلّلو عملاقاً، وآخر وقف إزاء الباص العظيم، والبقيَّة يحملون الكمنجات.

تقدَّم إلينا جوليانو كارمينولا قائد الفرقة وانحنى مرحِّباً، وما إن صفَّق الأصهب حتَّى بدأت الفرقة بعزف الحركة الثالثة السريعة - ألبيستو - من فصل الشتاء، بدأ هزيم الرعد، وعصف الريح ترسله تلك الآلات السِّحريَّة، وانبعثت الحمائم والبلابل من تلك الأوتار، ثلاث دقائق فقط، ثمَّ صفَّق الأصهب، فغابت الفرقة والقائد في جوف الأرض بلمح البصر، ألهبت الموسيقى ساحة القِدِّيس، التي بُعِثَ بها الناس من جديد، وعلا ضجيجهم، سرنا نبحث عن روسو بين الجموع، فلم نعثر له على أثر، سوى تلك البطاقة العتيقة (الدّعوة) التي حملت توقيعه.

كازانوفا

أيّ شعور ينتاب المرء وهو يعبر جسر التنهُّدات؟ من غرفة تفضي إلى هذا الممرِّ الضيِّق عبر الجسر فوق قناة مائية. كان القاضي يطلق حُكمه على الجُناة، فيعبر الجاني على جسر الآهات إلى سجن البُندُقِيَّة الذائع الصيت. لم ينجُ من غرفه المسقوفة بالرصاص إلَّا شخص واحد، كان ذلك عام 1757، إنه حَمَلُ البُندُقِيَّة النَّزِق كازانوفا الذي يُلزِمُنا أن نكون على حذر من شَطَط خياله. بادرني قائلاً: جاء في صحيفتي أنني وُلدتُ في البُندُقِيَّة عام 1725، ومنزلي ما زال قائماً على القناة إلى اليوم، وهو قِبلة الزائرين. تخرَّجتُ في جامعة بادوا بدَرَجَة الدكتوراه ولي من العمر ستّ عشرة سنة. ولقد رويتُ في تاريخ حياتي أحداثاً شيّقة ومغامرات جمَّة، وبعد علاقات حميمة ربطتني بأميرات وممثِّلات ومغنِّيات، انتهى بي المطاف إلى العمل أميناً لمكتبة في بوهيميا. ولقد انحدر بي الحال عند الكونت صاحب المكتبة إلى أن صرتُ في عداد الخَدَم، وأتناول طعامي في القاعة الخاصَّة بهم.

وكان أحبُّ شيء إليَّ، من هذه الحياة الخاملة في بوهيميا، أن أعود إلى النوم في تلك الغرفة المسقوفة بألواح الرصاص في وطني، وإن كان يستحيل عليَّ أن أُغمض عينَيَّ في ذلك السجن لأسباب ثلاثة: الفئران والبراغيث والطنين الرهيب لساعة كاتدرائية القِدِّيس مَرقُس التي كانت تدقُّ وكأنها في غرفتي.

لطالما شغلني السؤال عن الفرق بين كازانوفا السيرة التاريخية وكازانوفا المخيِّلة، وليكن مثلنا من عالم السينما. فما الذي فعلَتهُ بكازانوفا مخيِّلةُ العبقري فيلّيني.

الفيلم الذي أخرجه فيلّيني عن كازانوفا شاهدتُهُ للمرَّة الأولى في مطلع شبابي خلال سِنِي دراستي في لوس أنجلوس، وبقدر ما أثارني أن يكون فيلّيني الإيطالي هو مَنْ يقدِّم لنا ابن بلده إلَّا أنني لم أجد في الكندي دونالد ساثرلاند ضالَّتي في كازانوفا الذي عهدتُهُ وقرأتُ عنه. والشيء الآخر الذي ظلَّ يحيِّرني هو السبب الذي جعل فيلّيني يؤطِّر كازانوفا في تلك الصورة النمطية عن شخص خاو من أيِّ طموح آخر له سوى الانشغال بالنساء وبصورته عندهنّ، مع أن سيرة كازانوفا بقلمه تكشف لنا عن شخصية ارتبطت بعلاقات مع ملوك كلويس الخامس عشر والبابا كليمنت الثالث عشر، وفريدرك ملك بروسيا، ومفكِّرين كفولتير وجان جاك روسو.

عندما انتهى أحد المعجبين بشخصية كازانوفا من مشاهدة الفيلم كتب ساخراً: أراد فيلليني تدمير كازانوفا، لكنه لم ينجح إلَّا في تدمير نفسه!

كلير كليرمونت: الضلع الثالث

خلال إحدى جولاتي في البُندُقِيَّة رحتُ أتفكَّر بحياة بايرون الذي أقام فيها فترة، فاشترى قصر موتشينيغو المشرف على القناة الكبرى، وحشد فيه عشرات الخَدَم والحَشَم وبنات الهوى فضلاً عن قردَين وكلب حراسة ضخم. في سنة 1816 التقاه ستندال في ميلانو ووصفه بإعجاب كبير: فوجئتُ بعينَيه، لم أر في حياتي ما هو أجمل ولا أكثر تعبيراً. حتَّى إنني إذا ما فكَّرتُ في التعبير الذي يجب على الرسَّام أن يُسبغَه على العبقرية لم أجد أمامي إلَّا هذا الرأس السامق. لن أنسى أبداً التعبير القدسي على وجهه، فهو بجلال يعكس شعور القوَّة والعبقرية.

سألتُ دليلتي: أَحقَّاً كان للشاعر بايرون في فينيسيا، كما ادَّعى مرَّة في إحدى رسائله، علاقات بمائتَي امرأة من نساء المدينة، وأنه كان في استطاعته أن ينفذ إلى مخدع كلِّ امرأة؟!

هنا أجابت دليلتي بشيء من الازدراء: نعم، مع الساقطات منهنَّ! كان اللورد بايرون ثرياً، وفي وسع الثري شراء ما يُشتَرَى! ولعلَّ ذلك الإفراط منه في الفحش كان سبباً في اعتلال صحَّته.

كانت دليلتي على حقٍّ، فبعد عامَين فقط من لقائه بستندال، زاره في فينيسيا صديقه الحميم شلي، وصُدم لمرآه، فقد تردَّت حالته الصحِّية، إلى دَرَجَة أنه أصبح بعيداً جدَّاً عن تلك الصورة الرائعة التي رسمها له ستندال. أمسى سميناً، ومال شَعره الفاحم على اللون الرمادي، وبدا أكبر من سنِّه، وكان ما يزال في الثلاثين من عمره.

خلال زيارتي تلك إلى فينيسيا عثر على مدوَّنة لكلير كليرمونت التي تمتُّ لزوجة شيلي بنَسَب، في بعض سطور تلك المدوَّنة شكوى مريرة ممَّا آلت إليه أحوالها في الكِبَر. وبالعودة إلى بعض وقائع حياتها المبكِّرة نعرف أن الشاعرَين بايرون وشيلي قد أقاما علاقات جنسية مفتوحة مع الشقيقتَين، ولم تكن كلير قد تجاوزت السادسة عشرة، ولمَّا حملت من بايرون بابنته أليغرا رفض استقبالهما. قبل ذلك كانت كلير وماري عشيقة شيلي، ومن ثمَّ زوجته قد سافرتا مع الشاعرَين في جولات أوروبية. وكانت الفتاة هذه على قدر كبير من الثقافة وذات طموح أكبر من موهبتها، فقد فشل مثلاً كتابها الأوَّل الأحمق. عن علاقتها ببايرون تقول: «علاقتي ببايرون لم تمنحني سوى بضع دقائق من المتعة، لكنني عانيتُ طوال حياتي من المتاعب جرَّاء تلك العلاقة.» وكانت كلير اضطرَّت، في ظلِّ رفض بايرون لها، على الابتعاد عن ابنتها لقاء تسليمها لأبيها، ليرعاها في قصره في فينيسيا.

خلاصة ما سجَّلَتهُ كلير في مذكِّراتها يُظهِرها متعاطفة مع شيللي في نظريَّته عن الحبِّ الحرِّ، والعيش الجماعي، وحقّ المرأة في اختيار عشَّاقها، والاتِّصال الجنسي قبل الزواج، بدت كلير وكأنها تُصوِّر الحبَّ على أنه مثلَّث وثلاثي، وهي التي استمتعت بكونها الضلع الثالث، وهو ما يبدو جريئاً بخروجه المتطرِّف على أخلاق المجتمع التقليدي.

أنثى العنكبوت في الغرفة رَقْم 10

هل يمكنكَ أن تزور البُندُقِيَّة ولا تلمّ به؟ إنّه قصر الدوج الذي تقاسم مع ابن خلدون طرفَي المتوسِّط، عاشا في العصر ذاته، وشهدا معاً صعود العثمانيِّين وسطوع نجم تيمور ودخوله الشام.

وإذا كان ابن خلدون قد فاوض المغول بعد أن أنزلوه من أعلى السور في قُفَّة، ليستقبله تيمور في خيمة، فإن دوق فينيسيا «إنريكو دَنْدُولو» الجَدَّ كما أسلفنا هو الذي رسم للحملة الصليبيَّة الرابعة خارطة طريق للقسطنطينيَّة بدل القدس، وكفى المسلمين شرّ دهماء أوروبا.

ها هو الحفيد يشيِّد من ذاك المجد التليد قصراً، ليكون لائقاً لتكريم وفادة ضيوفه من البابوات والملوك ومبعوثيهم والكرادلة.

فكَّرتُ في ما سيكون عليه حال ابن خلدون لو استقبله الدوج في قصره، لعلّه لن يتردَّد أن يعرض عليه خارطته أيضاً لفتح إفريقيا عرفاناً، كما فعل مع المغوليّ.

بعد نحو خمسة قرون من هذا التاريخ، ستسقط البُندُقِيَّة وسيتمُّ ترسيم جديد للحدود، تخضع فيه البُندُقِيَّة للنمسا، ثمَّ يلغي «نابليون» منصب الدوجيَّة، فيصبح العصر الذهبي للبُندُقِيَّة أثراً بعد عَين، وطال البلى بعد ذلك كثيراً من شواهد المدينة العظيمة، وكان قصر الدوج من بينها. بحلول عام 1822 كان القصر قد هُجِر، وتثلَّمت جدرانه وصار آيلاً للسقوط. في الوقت ذاته، وقف بايرون في الضفّة الأخرى – فياريجيو - من إيطاليا يراقب فزعاً جثَّة صديقه الشاعر شيلي وهي تحترق، قبل أن يقفل عائداً إلى البُندُقِيَّة، ليعزِّي النفس قليلاً بالتسلُّل عبر نوافذ البيوت ومشربيَّاتها، فالشاعر يقسم أنّه قادر على النفاذ إلى مخدع أيِّ امرأة فينيسيَّة، ولو كانت حفيدة الدوج نفسه.

ولمَّا اشترى جوزيبِّهْ دانييل، الرجل المُوسِر المعروف باسم دانييلي، المبنى في عام 1822، حوَّله إلى فندق، أطلق عليه اسم فندق دانييل، وراقه أن يضيف مفردة الملكيّ ليكون الاسم: فندق دانييلي الملكي.

واجتهد الرجل، كما فعل الدوج من قبل، في تزيينه وجعله قِبلة أنظار الملوك والأمراء، فقصده «وليم» ملك بروسيا و»تشارلز ديكنز» و»بلزاك» و»بروست» و»جورج صاند» و»ألفريد دي موسيه».

فبين جنبات هذا القصر، جمعت أنثى العنكبوت «جورج ساند» قصَّة حبّ بضحيَّتها المسرحي والروائي الفرنسي «ألفريد دي موسيه»، وكان حينها في الثانية والعشرين من عمره، حدث ذلك في الغرفة رَقْم 10، التي ما برحت مأوى محبَّباً لطائفة العناكب كلِّها.

كتبت «ساند» من هذه الغرفة مجموعة من رسائلها التي تُعدّ ظاهرة فريدة في دنيا الأدب، ولمَّا انتابت «دي موسيه» وعكة صحِّية، طلبت «ساند» لحبيبها طبيباً، وما إن بدأ يتعافى حتَّى اكتشف أن العنكبوت قد تحوَّلت عنه إلى طبيبه، فاستسلم الشاعر الشابُّ للأمر الواقع، وعاد بعدها حزيناً إلى باريس. وإمعاناً في النكاية به، تبعَتهُ مع طبيبها إلى عاصمة الأنوار.

ولمَّا سحرها أنف «شوبان» الذي كان يستخدمه لأغراض عدَّة، أقلّها إصبعاً إضافيّاً للعزف على أصابع البيانو، دفعت بالطبيب البُندُقِيِّ من النافذة، فعاد من حيث أتى يضمِّد جراحه.

فكَّرتُ بهذا كلِّه، وأنا أتملَّى بهو قصر الدوق بمقوَّساته ومقرنصاته وأعمدته المنقوشة وأرضياته المبلّطة اللامعة وسقفه المرتفع، والحيوات التي ملأ عَبَقها تاريخ القصر وغرفه الفخمة، والتي فات الشيخ ابن خلدون أن يظفر، ولو بليلة واحدة من لياليها الحمر.

جسور فينيسيا بين التاريخ والأسطورة

ترتبط جسور فينيسيا بحكايات ووقائع بين التاريخ والأسطورة، أحدها جسر التنهّدات الذي خلَّده الشاعر الإنجليزي بايرون في قصيدة له، واسمه بالإيطاليَّة: بونتِهْ دِيْ سوسبيري (Ponte dei Sospiri) يقع على مسافة قريبة من ميدان بياتسا دي سان ماركو، ويصل بين قصر البُندُقِيَّة وسجن سابق لمحاكم التفتيش، عابراً نهر ريو دي بلازو، جاءت تسميته من تنهُّدات المساجين الذين يعبرونه من دار العدالة بعد محاكمتهم إلى السجن، فتكون، في الغالب، هذه الأمتار الأخيرة المسافة القصيرة آخر عهدهم بالحرِّية، وربَّما بالبحر والسماء والحياة أيضاً، لأن هناك ممرَّاً آخر في الجسر ذاته للمحكومين بالإعدام.

وهناك جسر «دِيْ بُونيِيْ»، أو جسر القبضات، وهو مسمَّى لتقليد قديم في البُندُقِيَّة هجر قبل قرون، وكان يُعرَف بحرب القبضات، التي كانت تدور بين فصيلَين متعارضَين من سكَّان المدينة. كان الطرفان يتقابلان «بقبضات اليد» على الجزء العلوي من الجسر، من شهر أيلول/ سبتمبر إلى عيد الميلاد في شهر كانون الأوَّل/ديسمبر. والخلاف بين الفصيلَين له أصول قديمة جدَّاً، وربَّما ترجع إلى النزاعات التي كانت تدور بين سكَّان ييزولو وسكَّان إيراكليا، مع انتقال أناس إلى تلك الأطراف من المدينة، شكَّلوا بابتسامة مشرقة مُجْتَمَعَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ. وكان الهدف من «اللعبة» رمي الخصوم في مجرى الماء، ويفوز الفريق الذي ينجح في إبقاء رجاله على الجسر.

وجسر «بيلا دونّا أُونِستا» وهو جسر لا يُعرَف أصله، ولفظ أونستا يرى البعض أنه مأخوذ عن «أونست»، أي صادق. وقال البعض الآخر إن اللفظ منسوب إلى سيِّدة عابثة. وهناك مَنْ يرى أن التسمية مرتبطة بحكاية عن امرأة فقيرة انتحرت بعدما سُلِبَت شرفها، وقال خصوم لها، بل كانت بائعة هوى، واتَّخذت الاسم لتضليل الشرطة عنها. هناك تقليد شائع مفاده أنه ذات يوم عبر رجلان هذا الجسر، يتجادلان حول صدق المرأة، أحدهما، الذي كان يشكُّ كثيراً في هذا الأمر، قال للآخر في استهزاء، «هل تعرف مَنْ هي الصادقة بين النساء كلِّهنَّ؟ إنها تلك التي تراها هناك!»، وأشار إلى رأس امرأة، منحوت في الحجر، وبسببه سُمِّي فيما بعد «جسر المرأة الشريفة».

ومن ثمَّ جسر ديللي تِتّي، أي جسر النهود، وقد اكتسب تسميته من النساء اللواتي يستعرضنَ عليه نهودهنَّ إغراء للرجال.

وتقول الرواية التاريخية إن مرسوماً صدر عن حكومة فينيسيا، هدف إلى تشجيع النساء على كشف صدورهنَّ وعرض أنفسهنَّ على الجسر وفي النوافذ المحيطة به، تحفيزاً للرغبات الجنسية الطبيعية عند الرجال للإقبال على النساء، على سبيل كبح المِثْلِيَّة الجنسية التي شاع انتشارها، وذلك رغبة في زيادة عدد سكَّان الجمهورية.

وهناك رواية رومانسية حديثة تزعم أن العشَّاق الذين يتبادلون القُبل في الجُنْدُول تحت الجسر إيَّاه في أثناء غروب الشمس سيُمنَحُون الحبَّ الأبدي.

البَطُّولَة البُندُقِيَّة

ترى، هل حمل مركب شراعيّ يقوده حفيد لقَطَرِيُّ بن الفُجَاءَة، البَطُّولَة (البرقع الذي تتقنَّع به النساء في الخليج، وفي قطر يسمى البَطُّولَة) إلى موانئ البُندُقِيَّة، حتَّى آلت إلى تحفة الجزيرة الرائعة؟ أو أنّ ماركو بولو حلَّ ضيفاً في خيمة جَدٍّ لهم، ونسي بَطُّولَته هناك؟ مَنْ يدري؟! لعلَّ ذلك ما حدث، فقد ظلّ الخليج قروناً يزيِّن أعناق البُندُقِيَّات باللؤلؤ والدّان الذي قلَّ نظيره، ولكنني أعلم يقيناً أن المقنَّع الكندي كان يتقنَّع في القرن الأوَّل من الهجرة، لأنه متى سَفَرَ لُفِعَ (أي أُصيب بالعين)، وكان وضَّاح اليمن يتبرقع مخافة العين أيضاً، وكان سلامة اليحصبيّ ممدوح الأعشى يخرج للناس مبرقعاً مرَّة كلّ عام، وأن الخرساني عطاء الأعور كان يلبس قناعاً من الذهب، ويقول: أنا الله، فلَّما حوصر، وقبل أن يتجرَّع السُّمَّ، قال وقد جمع نساءه: أنا صاعد إلى السماء.

قال الشاعر:

أَلجُ العجاجَ إلى المقنَّعِ حاسراً وأزورُها خوفَ الوُشاةِ مُقنَّعا

كان الشاعر العربي الذي يلقى الفوارس المدجَّجين بالسلاح حاسراً (عارياً)، يتبرقع عند زيارة حبيبته، لا خوفاً من الموت، ولكنْ، خشية أن تُعرَف هويَّته، أَيكون الحبُّ أصعب من الموت؟! وكذلك أهل البُندُقِيَّة الذين كان التبرقع ديدنهم، يحتفلون بالمِهرجان الذي يلبسون فيه البرقع ستَّة شهور في العام، قبل أن يلغي نابليون هذه التظاهرة. فقبل وصول الإمبراطور الفاتح، كان الكوديجا (حَمَلَة المصابيح الصبيان) ينتشرون في الدروب والأزقَّة يقودون الرجال والنساء المبرقعين في طُرُقات البُندُقِيَّة ليلاً لقضاء مآربهم، فالقِدِّيس ماركو كان يبتسم لإيروس، ولم يفرض المحاذير على الشهوات، ولم يكن الرجال الإيطاليون في ذلك العصر يأنفون من أن تتَّخذ زوجاتهم عشيقاً، لكنْ، على أن لا يجهرنَ بالمعصية، ولمَّا جاهرت جوديتّا بالفحشاء مع الموسيقار بلّليني على مَرأَى من الناس ومَسمَع في جنوة وميلانو، هبّ تاجر الحرير النابوليتاني القذر الأكمام، وانقضّ عليها، واستردَّها، وفرَّ الموسيقار مذعوراً إلى باريس، مَنْ يجرؤ على الوقوف في وجه أبناء نابولي حتَّى اليوم؟!

قالت رفيقتي: هناك مجتمعات يحكمها الخجل كالعرب، والآسيويِّين، واللَّاتين، وأخرى يحكمها الذَّنْب كالأنجلوسكسونيّين والجرمان والإسكندنافيّين. فإذا ما تعثَّرت امرأة تتحدَّر من ثقافة خجولة، فغاية هَمِّها هو أن لا يراها أحد. أمَّا إن تعثّرت امرأة من ثقافة يحكمها الذَّنْب، فغايتها السؤال عمَّنْ هو المُذنِب الذي كان سبب تعثُّرها.

وروت لي حكاية رجل أميركيّ قاضى محلَّاً لبيع الكعك بمبلغ كبير من المال، لأنه انزلق على رخامه الذي كان قد نُظِّف لتوِّه، وربح القضية، لأن صاحب المحلِّ لم يضع علامة لتحذير زبائنه.

وروت لي رفيقتي حكاية دالَّة على ظاهرة الخجل الاجتماعي الإيطالي بأن سيِّدة تُدعى العمّة دوناتا كانت قد أعدَّت مأدبة عامرة في حفل جمعها وأحفادها وحفيداتها، وما إن انتهى الحضور من تناوُل وجباتهم، حتَّى قُدِّمت الحلوى التي ما برحت الأيدي تتخاطفها حتَّى لم يبقَ في الطبق سوى قطعة واحدة، حدَّقت العمَّة دوناتا في قطعة الحلوى وفي العيون المتلصِّصة والأيدي المتربِّصة والنفوس الشرهة التي لا يمنعها من الانقضاض سوى طبيعتها الخجولة، فما كان منها إلَّا أن نهضت إلى مدخل غرفة الطعام، وأطفأت المصباح.

فينيسيا في السينما

كما ارتبطت فلورنسا بفيلم «غرفة ذات إطلالة» ترتبط البُندُقِيَّة بدورها بعدد من الأفلام العظيمة، أذكر منها أربعة:

«أجنحة الحَمَامَة» للمخرج إين سوفتلي، عن رواية «هنري جيمس» بالاسم نفسه. والفيلم يروي قصَّة فتاة اسمها كيتي، ورثت عن والدتها ثروة ضخمة، لكنها، في الوقت نفسه، ضحية مرض عُضال. يتقرَّب إليها العديد من الرجال، بعضهم يدفعه النُّبْل، وآخرون بدافع الطمع والجشع. رُشِّح الفيلم لعدد من جوائز الأوسكار، ونال جائزتَين في البافتا، منها التصوير.

الفيلم الثاني «موت في البُندُقِيَّة» المأخوذ عن رواية توماس مان، وهو من إخراج فيسكونتي، والفيلم يروي قصَّة موسيقار يصل إلى البُندُقِيَّة في رحلة راحة واستجمام، لكنه لا يجد السلام هناك، إذ يقع أسير جمال استثنائي لفتى صغير يُدعى تازيو، وتتحوَّل إقامته في البُندُقِيَّة إلى إقامة عصيبة. رُشِّح الفيلم لسبع جوائز بافتا، وحصد أربعاً منها.

الفيلم الثالث هو «جمال خطر» لمخرجه مارشال هيرسكوفيتز، تدور أحداثه في حِقْبَة من القرون الوسطى، لم يكن أمام الفتاة الفقيرة مهما كانت جميلة سوى أحد خيارَين إمَّا أن تسكن الدَّير أو أن تصبح مَحظِيَّة لرجل مِن علية القوم، وهو ما لجأت إليه بطلة الفيلم فيرونيكا الفتاة الفينيسيَّة الجميلة التي راحت تشقُّ طريقها إلى المجد، من خلال دور سياسي، أتاح لها إدارة الحياة السياسية في جمهورية البُندُقِيَّة.

الفيلم الرابع هو «قليل من الرومانسية» للمخرج جورج روي هل، وبطولة لورنس أوليفييه، والفيلم يروي حكاية صبي فرنسي هو دانييل وفتاة أميركية هي لورين، يلتقيان في مدرسة، وتنشأ بينهما قصَّة حبّ مراهق، ثمَّ يتعرَّفان على شيخ، هو يوليوس الذي سحرهما بقصص الحبِّ. ولضمان نجاح قصَّة حبِّهما إلى الأبد، يقوم العاشقان برعاية الشيخ برحلة إلى البُندُقِيَّة، للعبور بالجُنْدُول تحت الجسر، والفوز بقُبلة الحبِّ الأبدي.

تاجر البُندُقِيَّة

وشيكسبير الذي لم يزر إيطاليا

هل يمكن لمَنْ يحلُّ بالبُندُقِيَّة، أو حتَّى لمَنْ يتردَّد على مسامعه اسم هذه المدينة ألَّا يتداعى إلى ذهنه على الفور شيكسبير ومسرحيَّته «تاجر البُندُقِيَّة»؟ ولكنْ، لماذا يكون بطل مسرحيَّته في هذه المدينة تاجراً وليس عاشقاً أو عالماً أو فنَّاناً؟ كما هو حال شيكسبير مع مدينة فيرونا.

ولا بدَّ أن يكون لسمعة البُندُقِيَّة والبنادقة كتجَّار وقراصنة دور في تلك الصورة الجشعة التي نقلها لنا شيكسبير عن المرابي شايلوك الذي يمثِّل النذالة والخِسَّة مقابل مشاعر النُّبل والوفاء في الشخصية التي سيبتزُّها هذا الصيرفي.

ربَّما كان في وسع شيكسبير أن يصوِّر أحداث المسرحية في مدينة أوروبية أخرى، لكنه وجد في البُندُقِيَّة مكاناً أمثل، لِمَا عرفته البُندُقِيَّة من ازدهار للأعمال التجاريَّة والماليَّة، والذي بلغ ذروته في زمن شيكسبير.

أمشي في أزقَّة المدينة وأنظر في الحوانيت والباعة المَهَرَة وحتَّى محالّ الصيرفة التي تنتشر في المدينة: وأتساءل أَهُم أحفاد شايلوك، أم من نسل صيارفة آل ميديتشي؟! ترى لو قُيِّض لشيكسبير الذي لم يزر البُندُقِيَّة أن يزورها حقَّاً، وأن يعيش أجواءها الشرقية الدافئة التي كلّ مَلمَح منها يوحي بأنها خرجت من ألف ليلة وليلة، فهذا كرنفالها الأيروسي بأقنعته وحسناواته وشُبَّانه الوسيمين، والجُنْدُول العامر باللطائف والأسرار والقناطر التي يتبادل العشَّاق تحتها قبل الحبِّ الأبدي، ما الذي كان يمكن لشيكسبير أن يستلهمه من هذا الجمال في البُندُقِيَّة، في مقابل تلك الصورة الكالحة للسيِّد شايلوك في تصوير الصراع بين الخير والشرِّ؟

تشير بعض المراجع إلى أن شيكسبير استوحى شخصية شايلوك من الأدب الإيطالي في القرن الرابع عشر. وهناك مجموعة «نوفيلات» تحمل عنوان «إل بيكورونِهْ»، كتبها جوفاني فيورنتينو ، من ضمنها نوفيلا «جانّيتّو» التي استوحى منها شكسبير فكرة هذه الدراما.

كتب شيكسبير المسرحية سنة 1596على خلفية احتدام العداء بين الكاثوليك والبروتستانت. ونحن نعرف أنه في 7 يونيو من 1594 أعدم رودريغو لوبيز طبيب الملكة اليهودي بتهمة قبول رشوة من الإسبان والبرتغاليِّين مقابل دَسِّ السُّمِّ للملكة. لم يكن الدليل قاطعاً، وتردَّدت الملكة إليزابيث طويلاً قبل أن تُوقِّع على حكم الإعدام، لكنَّ العامَّة في لندن أخذوا جريمته قضية مسلَّماً بها، واستعرت روح العداء للسامية في الحانات والأماكن العامَّة. ما أعتقده أن شيكسبير تأثَّر بتلك الأجواء، وأراد أن يستغلَّ الظرف الحسَّاس، ليصيب رواجاً أكبر لمسرحه، ولعلَّه كُلِّف بكتابة تاجر البُندُقِيَّة. وفي الأحوال كلِّها، فإن شخصية شايلوك في تاجر البُندُقِيَّة بقدر ما تثير حَنَقَكَ وغَضَبَكَ، إنما تثير فيكَ، في الوقت نفسه، شيئاً من مشاعر الشفقة. وهنا يتجلَّى جانب من إنسانية شيكسبير، وربَّما يكشف هذا الموقف أيضاً عن موقف ضمني لشيكسبير الكاثوليكي النشأة من قسوة البروتستانت الذين أصدروا هذا الحكم الجائز ضدَّ الطبيب اليهودي.

الطريف والغريب، أن أحداث مسرحيَّتَي «تاجر البُندُقِيَّة» و»عُطَيْل» تدور في البُندُقِيَّة، و»وروميو وجولييت» في فيرونا، و»ترويض النَّمِرَة» في بادوا، و»حكاية الشتاء» في ميلانو، و»العاصفة» في نابولي. ومع ذلك، فإن شيكسبير لم يزر أيَّاً من هذه المُدُن الإيطاليَّة.

ربَّما يكمن السبب في أن إيطاليا كانت على الدوام همزة الوصل بين الشرق والغرب، بين أرض الحكايات العجيبة والشهية الغربية التي بلغت ذروتها في رومانسية رحَّالة وشعراء الأدب الإنكليزي في القرن التاسع عشر.