العين تكتب

1

“الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره، وكيف يتذكره ليرويه“ (ماركيز)

دائما أصاب بالدهشة من لون الشاي، أحسه أقرب إلى نار سائلة في البلور، لكن دهشتي العليا هي تتبع رائحته خاصة إذا كان ممزوجا بالنعناع، حوار بين قوة الشاي القروي ورائحة النعناع النفاثة، تتبع لرائحة لها جسد يمكن القبض عليه في لحظة مباغتة، بل ذاكرة محفورة في البال، تماما كما يحدث في مسارات القهوة وسحرها الصباحي. أجدها برغوتها كما لو أنها صابونة بلون التراب تحاول أن تغسل الصباح، تغسل بدايات اليوم الفائت المليء بالأمنيات، لا أعرف ما الذي جعل القهوة شقيقة الصباح، كما لو أنها جارة الصحو واستدراج لتخيلات في المنام، نفتح في فمها صورة الحظ، نحاول أن نجد في جسدها المتعرج على جدران الفنجان دروبا نمشيها كي ننجو من ألم اللحظة، تجعلني أكثر سلاسة في التعامل مع تفجرات الأصوات الصباحية، انفجار اللحظة المرتعشة، لحظة المواعيد الصباحية الخائفة، حيث تلتقي بحبيبة متوهمة وهي خارجة للتو بطزاجة الورد، بل هي الوردة التي تضمُك لتعطيك من بخورها تعويذة اليوم، تسيل عليك اشتياقا كضوء في كأس الصبوح، تلك الرائحة الغامقة تؤثثك برعشة غامضة وبهواجس العاشق التي شهقت أحلامه ليلا إلى شرفتها، في الصباح اعتدت أن أزوغ وحدي لأصنع قهوتها حين تتمنع عن ذلك، فالقبلة هي محو التمنع، والشال الأملس هو الطريق إلى غواية العنق، أذهب إلى السرداب أفتش عن حواس القهوة عبر أنف كلب خَبِرَ الروائح، يقودني أنفي إلى أوانٍ أسطوانية تحمل في داخلها جغرافيا القهوة حين تتجاور مع السكر الذي أعفيه من مجاورة القهوة كي لا يدخل رحمها، أحبها من غير سوء السكّر، أدركت أنني بين مُرّ الأنين وحلاوة الوصل.

2

حين تشعل نارك الزرقاء التي تكسو جسد المعدن، الأشبه بسماء ساخنة من الفولاذ، تصعد باتجاه ركوة نام فيها سناج الروائح، تهدر تلك الركوة بأسئلة حارة وتدعوك لأن تلقمها بمسحوق ترابي أقرب إلى القداسة، حيث يتقافز المسحوق على جسد الماء الفائر كما لو أنه خليط من الشوق الساخن بين الماء والقهوة، أراقب تلك الرغوة وهي ترسم ملامح صباحك المضاء بفيروز، فالمسافة بين قهوتك وأسئلة الصباح تكاد تكون ممحوّة بكونك مضبوعا بالرائحة، هي مسافة تشبه ذوبان الصباح فيها، مسافة بين الظل المنكسر على الشباك ورائحة الياسمين الذي يمط لسانه من النافذة، مسافة بين قلبك وجوف الفنجان المزخرف بنباتات صغيرة وفمه المسوّر بخط من الذهب، تلك الرائحة المنبعثة من فنجانها الذي يجاور فنجانك هي محض مسافة لسؤال الحب، سؤال مرتبك في الغالب لكنكما تهجسان به بصمت، تهجسان برجفة اليد حين تشتبك باليد، تهجسان بالقهوة حيث تكون محور الكلام، تطلقان العنان لخيالات بعيدة تهمي على طاولة اللقاء في مقهى تسكنه الأرواح الطرية.

فالمقاهي عادة تحتشد بعائلة العشاق، العائلة التي تشهق من شدة الوجد، حيث ترمم القهوة برغوتها صدود العاشق، وتمنحهم أحلاما بفنجانها المقلوب، يقرؤون أحلامهم في حزوز الخزف، طرقات وأشكال تنبّئهم بمستقبل سعيد، لم تكن طراوة الصباح في طلّه بقدر ما هو احتفاء بلقاء عاشقين حلما في ليلة فائتة بقبلة في الحلم، أو حتى في خصام حلمي أنها القهوة الصباحية التي تجمعنا على كلمات أقرب إلى طراوة الندى ورهافة الشمس حين تتسلل من ستائرنا المورقة بنسيج الأمهات.

3

في غالب الأمر أحب أن أصنع قهوتي في سياق متخيل لواقع يومي، حيث يتحول اليوم إلى مساحة من الغبطة ولو كانت مكتشفة مسبقا، تماما للرعشة وما يتلوها من هدوء جم، لكننا نعاودها مرات ومرات، في كل مرة أصنع فيها القهوة أحسها مسافة لبكارة الأشياء، وأستغرب من عادة يومية متجددة بذاتها، قهوتي حيث يأخذني الحنين إلى طبيعة النار والرائحة، النار حين تنهب صباحك لتهبك صباحات مليئة بالعافية، من فوهة الموقد المعدني أراها تلثغ بكلام أعرفه، تلثغ بمقطع شعري لا يمكن كتابته، كأنها شعلة القلب حين يرتطم في لقائه الأول، الركوة فم ينوء بأحمال الروائح، حيث يبدأ الماء بالغليان كنبع ساخن يهدر في جوف الركوة منتظرا سحر البنّ الغامق، حيث تبدأ اليد الواثقة بالارتباك، كأنني ألمس حجرا مقدسا، فالقهوة قداستها بطقوس صُنْعِها وما يجاورها من كلام، القهوة فنجان الكلام، بها يتدثر العشاق من قسوة الحياة، وبها يحلمون ويحلمون بمواعيد جديدة، كأنها المسافة بين التذكر والنسيان، المسافة بين ارتجافة الشفاه والرائحة، القهوة عطر المواعيد ومشموم الصباحات الباكرة، فاتحة الكلام على الكلام، أصنع قهوتها كما لو أنها القصيدة المباغتة، القصيدة التي تجتاحك دون استئذان، فتكون حيث نكون كشقيقة اشتقْت من ضلعك الأخضر، قهوتنا عشق لا يشبه إلا قبلا لاهبة طال انتظارها.

4

الآن في الرشفة الأولى، أرى فنجان الخزف يطير بلهفة إلى شفتين ارتجفتا من عطر البن، كلقاء ظمآن إلى قراح ماء في الصهد، ما الذي تصنعه القهوة بالمشتاق، هل تذكره تلك الرائحة المبثوثة بعطر العناق، أم بموعد خائب مع شقيق الروح، إنه الفنجان المطرز برسومات طيور صغيرة ونباتات أزهرت على حوافه، كانت اليد التي قبضت على الخزف أقرب إلى أوتار مموسقة شُدتْ على حمأ الفنجان، يد أرقّ من موسيقى باخ وأقرب إلى ليونة العجين، تشرب فنجانها بذوق أميرة احترفت المذاق، يجتاحها حزن غامق، حيث تزجّجت العينان برهيف الماء المالح، ذكريات تسيل من حافة الأشياء،

ذكريات نامت في الروح، ذكريات أيقظها البُن، ذكريات حبّرتْ اللقاء بحزن الياسمين وهو يسّاقط من نافذة الوداع، هي القهوة حين نقلب فنجانها، نطرق باب التأويل في قراءات هيروغليفية غائرة، قراءات محكومة بالغموض وحموضة الألم، آمال لا تنتهي في جوف الفنجان كما لو أننا نقرأ ما نريد أن يكون، فهل يكون؟

5

ألوان مباغتة وموسيقى:

لم يدرك جسدي جحيمية الطقس الذي يأكل من أجسادنا رطوبة الماء، فصهد أفريقيا القاسي تخاله يذيب الأشياء جميعاً. ظلَّ جسدي ينزُّ ماءه، يتعرق كجرار الماء في صيف القرى، لكني أغالب ذلك الجحيم بجمال المنظر، وسطوة الألوان المتحركة على أجساد الأفريقيات، ألوان صريحة حيث الأحمر القاني والأصفر الليموني بجوار الأخضر.

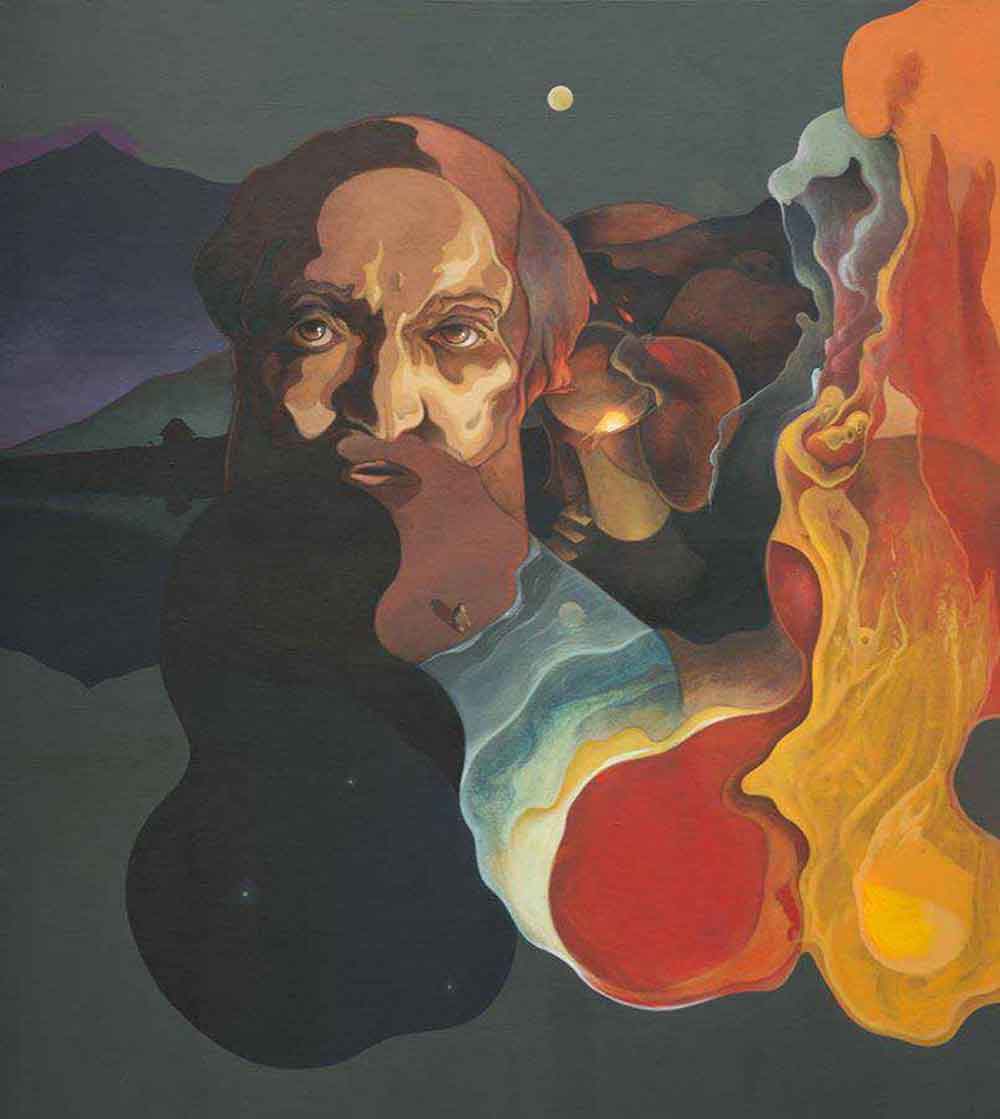

خِلت أن تلك الألوان لم تأتِ جزافاً، بل جاءت لتكسر سطوة الشمس، والرمل الناعم الذي يكسو الشوارع الداخلية في الخرطوم. لقد سّجل راشد دياب تلك اللحظات في أعماله الجميلة والذكية، فزاوج بين الفراغ وتلك الألوان التي تغطي أجساد النساء، وحرّر فراغ اللوحة بقوة تلك الملابس فأصبحت أكثر حيوية وحركة؛ إذ لم يغترب الكائن السوداني عن طبيعته، وإنما ظل مخلصاً لشمسه وأمطاره وأشجاره وألْبسته، لقد ظل سودانياً بامتياز، ولو قدّر لي أن أكتب سيرة هذا الشعب لكتبتها بمداد الموسيقى.

فما إن تدخل مساحة مباغتة في الخرطوم حتى تواجهك ألوان تصدم ذاكرتك الرمادية، فلا مجال في لباس السودانيات للمواربة، حيث صراحة الألوان التي تتحرك في مشيتهن، تلك المشية الرجراجة والعالية، مشية الأبنوس النّيء، حيث الأرداف العالية والطول الفارع؛ نساء يشبهن عظمة شجرة المانجا بشموخها، ومذاقها كذلك.

أقف مبهوتاً أمام مَلاحة الكاكاو ودكنته الناعمة، شموخ القامة وقوتها التي تحاكي الأشجار العالية لتلك الأجساد الضاربة في السخونة تماماً كشمس أفريقيا الحارقة، حيث ينتهي بك الأمر لتراقب طبيعة اللباس الملفوف حول الجسد المتحرِّك بلوحة طبيعية، فيها حركة ملونة ورشيقة، فطيات اللون يتداخل فيها البرتقالي والأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالي. صفات الشجرة، وطبائع الورد تكمن في تلك القماشة المواربة، فتصغي لانسكابات اللون حين يسيل في الظل ويتوهج في الشمس الصارخة. مفارقات بين دكانة الجسد وطبيعة الألوان الصريحة، لا شيء يشبه أفريقيا إلا أفريقيا ذاتها.

6

أم درمان.. جسد الرائحة:

من يذهب إلى سوق أم درمان سيتورط باستنشاق رواح قديمة جداً، روائح تحيلك إلى سحر غامض كنت تعرفه من جدَّتك، تواجهك رائحة الهال والكركم وأنواع البخور والحناء والقرفة ولُبان الذكر، حيث تبدأ بالتعرف على الطبيعة وما تقدمه من بهجة للكائن السوداني، فتلك الأعشاب كانت تنام على سرير الأرض أو بجوار نيلها الأزرق والأبيض، لتعلن عن نفسها في صناديق خشبية في أمّ درمان، ورغم اكتظاظ المارة واحتكاك الكتف بالكتف وصوت الباعة إلا أن تلك الرائحة تمشي إليك بين فراغات الأرجل لتصلك بسهولة إلى أنفك، فتأخذك الرائحة إلى عالم لا يشبه إلا الحلم في أرض مقدسة، تدخل إلى أنفك وقميصك لتسكن فيك، حيث تنظر إليك الأقنعة المشنوقة على جدران المتجر بقوة الغابة وصهيلها، أعشاب عُصِرت لتنام في قناني

تصحو على أرواح الأعشاب كعطر ممسوس، تنساب زيوتها على أقواس العروس السودانية، فهي بنت صهيل الذكر وبابه لانفتاح الحواس على مصراعيها.

باب من هواء الأرض يضربك بحقيقة الأشياء، ولا تتركك الألوان الحارة في سوق أم درمان حتى تدوخ سكراً فيها، بأزهارها المتسلقة على جسد القماش، ورنين الأرجل المسرعة في ممرات السوق وارتطامات الأرداف الرجراجة بيدك دون قصد، وفوهات الروائح التي تأخذك إلى خيميائية الأشياء، لتصنع منك ذئباً يتلصص على المشموم في كل زاوية وفي كل لحظة. حقائب جلدية لنمر غُرِّر به أو جلد أصلة يصرخ سمها في ثنايا الحقيبة، حقائب أقرب إلى ذاكرة حيوان مرّ في أضلاعه السهم.

لبان الذكر بجوار الحناء، تيجان ذهبية مرصعة بأحجار الياقوت، صوت العربات المتسلل بين إيقاعات المشي السريع، الكل منشغل بمتاعبه الشخصية، فتثيرك تلك الوجوه بملامحها المتعبة… عشاق مهزومون، أجسادهم تتفصَّد منها أسئلة الحياة. لم يترك لك سوق أم درمان مجالاً لتيه، فلا بد من الحذر والانتباه الشديد لخطواتك في المكان، حيث يحتك الكتف بالكتف، وتداهمك “الركشة عربات صغيرة أشبه بالتكتك المصري” في كل لحظة كما لو أنها حيوانات معدنية، تسرح بين الناس عبر ممرات ضيقة، فالمكان إجمالاً أقرب إلى عنقود عنب متضامن مع بعضه البعض، كأنك أمام سُبْحة من الخرز المتتابع الذي يجرك من حبة إلى أخرى، ولا يمكنك تجزئته أو تقطيعه إلى مقاطع متفرقة، هو جملة متكاملة من الأصوات والروائح والأجساد المسرعة والبطيئة، الرجراجة والرشيقة، السمينة والنحيلة، فإما أن تدركه كله أو يضيع منك بلمح البصر رغم طغيانه.

أصغي إليه كفوضى منظمة، أنْطلقُ من روحه وأعود إليه برضا المريد، حيث أشمه كوردة برية لم يمسسها سوء، أنصت للمكان ولا شيء سواه، سأرشف منه رائحة الزنجبيل وحدائق جافة في صناديق باعة البخور والتوابل، فالمكان يبث أطيافاً من سيرته البعيدة، ينبض برائحته وأنواره المتسللة من سقوف المعادن المثقوبة، خزان من الذكريات اليومية، يخبئها في صناديق الظلال، حيث أجدني أمام مرآة شاسعة لإيقاعات تنتظم في بؤس العيش والركض نحو مجهول بعيد، فهو أقرب إلى ما تكون عليه رواية تسرد المشي دون نهاية منظورة، محطة متوالدة في مسارات الضنك والاصطفاف إلى جوار طابور الرزق، كل ذلك تجده ماثلاً أمامك في لحظة خاطفة، يشربك المشهد إلى حد البكاء وتصبح في كُلّيتك المكان ذاته، حيث يحاصرك بموجات الحنين والعاطفة البعيدة للفقراء، محطة للروي والتشبيه والتوصيف والمشموم ونبش جارح لمكنونات الإيقاع اليومي للإنسان السوداني، لُحمة سردية متواصلة لا يتوقف فيها اللهاث، فالوجوه اللامعة من شدة الصهد تحيلك مباشرة إلى منحوتات أفريقيا، نحاس مسكوب في الأجساد وقوة خارقة في العينين، لكنني كنت أحاول أن أتماسك لألتقط بحياديتي مسارات اليوم في سوق أم درمان، فأحتاج إلى يقظة من تعرق جسدي الذي اعتاد على مناخ بلاد الشام. استطعت بجهد ذكي أن أرصد تلك الأشياء بعين خرافية من «الشربوت» والكركديه، فكانت رحلتي المتكررة إلى هذا السوق أقرب إلى طواف مقدس مع المتعبين، خيط ملظوم بطيبة السودانيين، وروائح طيب وعنبر وبخور وصندل يدخلك في مسامات روحك المتعبة، ينتشلك من ضنك جحيمية المناخ إلى أمل غامض وبعيد… الأمل المرشوم بطبيعة النفس السودانية والألوان الصريحة في مشهدية المكان، الألوان التي تستيقظ على رائحة الهيل والبخور والصندل والند، تلك الروائح تحيلك لما يتداوله العامة بأن الأمكنة التي تطلق روائح هي أمكنة مسكونة بالجن، فهي نوع من الهلوسة والإحساس بالوهم، لكنها عادات أعتقد أنها وثنية عاشت مع الإنسان لتصبح جزءاً من الوراثة الجاهلة، فالمكان، في حجراته المغلقة والمتوالدة تحتوي على أزمان مقطرة ومكثفة، فالمكان ليس مجرد شكل وفراغ وفضاء نتحرك فيه، بل هو تراكمات سردية تؤثث المكان بتواريخ متعددة ومتنوعة. وأذكر هنا ما ذهب إليه السيميائي غريماس (1917) الذي وصف المكان بالخطاطة السردية.

يبقى سوق أم درمان أحد الأمكنة التي سحرتني طبيعتها في ما يخص الإيقاع اليومي ومساراته المتبدلة في كل ثانية.

سوق أم درمان العشوائي منظومة من الأصوات والروائح والخُطى البطيئة والمستعجلة، مكان أقرب إلى كرنفال يومي لا يهدأ، يعمل على إزاحة الحياة باتجاهات متعددة ومفاجئة، بل هو قلب الحياة التي تبحث عن الرزق اليومي.

متاجر من المواد البسيطة كالصفيح والقماش وبعض اللَبِنات المتداعية لكنه حيٌّ في إيقاعه وتفاصيله الدقيقة. في ممرات السوق الجَبَنَة “القهوة السودانية” والشاي بالهال والنعناع وبقايا رجل نائم على زاوية انكسارات الظلال.

الكل يستوعب كل ما يحدث في السوق، فلا غرابة من شيء يمكن أن يحدث، الكل متصالح مع هذا المشهد كونه أصبح طبيعة متحققة للمكان، فما يغريك في هذا السوق هو طبيعته، فهو يشبه عائلة واحدة، الكل يعرف الآخر، ورغم سخونة الطقس الأقرب إلى سقوط الشمس كاملة في المكان إلا أنك تقبض على ابتساماتهم البرونزية والكاكاوية في كل جانب من السوق.

وجوه وملامح الكاكاو في طبيعتهم، عكاكيز مشغولة بحرفية الرسام، وحقائب من أفعى الأصَلة والتماسيح والأرانب والغزلان وجلود الأبقار والتيوس، تلك الحقائب التي تخزّن في جوفها بكاء تلك الحيوانات المقتولة.

ما يثيرني تلك التي جمعت في تفاصيلها كل ألوان الطبيعة، حيث تتدلى من أعلى المتاجر كما لو أنها شلال من قوس قزح، ألوان تسيل على جدران المتاجر، تخطف العين كجناح فراشة.

الباعة المتجولون يحيطونك في كل زاوية من السوق، بضائعهم تفترش الأرض، يغرون المشتري فالأسعار رخيصة، إنهم لا يكلّون من النداء عليك، بل يلتصقون بك حتى تأخذ أيّ شيء، لكنهم صورة أخرى من سوق أم درمان، فهم باعة العطور التقليدية التي تستخدمها المرأة السودانية كالصندل والفلير دمور والبخور وماء الورد والزيوت العطرية جميعها وصولاً إلى لبان الذكر، كذلك تواجهك أسواق الحلي الذهبية المقلدة ذات التصاميم الهندية من تيجان للرأس وأساور وخواتم وعقود، فأنت في بحر من الأجساد المتلاطمة، والأصوات الخفيضة والعالية، فوضى منظمة أكسبت سوق أم درمان نكهته الخاصة.

7

ألوان هاربة بأجساد طرية:

ظلت الألوان شغلي الشاغل، أراقبها وهي تتجسد في هيئات السودانيات اللواتي يمتلكن الأجساد العالية، فتخالك أمام نحت ملون طري يتحرك برشاقته بين مسارات الأمكنة الضيقة.

أجساد لا تأبه بشيء سوى بانشغالاتها اليومية في إنجاز رزق اليوم المضني، لكنني أدركت أن تلك الكائنات تشكِّل لي مشهداً استثنائيا، يثير بذاكرتي طبيعة اللون وتحولاته في المشي والشمس والظلال وصولاً إلى طبيعة الهيئة وتحولاتها، فهناك المضطجع والممدد والراكض والماشي ببطء شديد والواقف، والمقرفص واللامح في جسد الركشة «التكتك». فكلما تأملت تلك الأجساد وجدتني أتذكر ما يذهب إليه راشد دياب في مشروعه الفني، فلا تُدرك تلك اللحظة اللونية الحيوية إلا عندما تحتك مباشرة بطبيعة الحركة على الجسد السوداني، وتحديداً المرأة السودانية، كما لو أنها نقيض لأحادية اللون الأبيض للذكر السوداني، فكأن الرجل هو المساحة الفارغة من الألوان لتأتي ألوان المرأة كي تملي عليه امتلاء مختلفاً يتكامل بها الإحساس بين قاعدة الأبيض الذكوري وسيادته في الجلابية السودانية، وبين الألوان الحارة والصريحة في ثوب المرأة، كأن لباس الرجل ببياضه مساحة لتلوينات الألوان الأنثوية.

الألوان كتاب لحديقة قطعت لتقفز على الأجساد، لغات مجردة تقترب من مساحات كاندنسكي، تلك الألوان التي تبث عاطفة سائلة في الخيوط، إنه المونولوج الحار لألوان أفريقيا، مساحة من فرح لحديقة بعيدة، نتعثر بها في كل لحظة في شوارع الخرطوم، نتعثر بأصواتهم الخفيضة، وهم غرقى في سراب الكد اليومي هرباً من كسل الحياة وقسوتها. أعتقد أن الكد هو طبيعة يومية للكائن هناك، فالألوان تسيل كي تكسر كدر الحياة.

كاندنسكي كان يقفز على تلك الأقمشة، بخطوطها ومقاطعها اللونية، وهي تناغمات سحر الألوان بين فنان وواقع إنساني سبق له وأن شاهده هذا الفنان أو ذاك، فلم تنفصل تلك السلوكيات الشعبية بفنونها عن واقع العمل الفني وتجلياته في تاريخه الجديد.

مرويات لونية تسرد حكايتها في حركة اليوم، ومساحة من الحوار البصري بين كائن وآخر، وإصغاء إلى فراشات وشجيرات تنبت على الثوب، وصهيل أسمر يجتاحك لتتحول إلى كائن شهواني.

8

كائنات الكاكاو بأسنان مضيئة:

أخذتني ألوان تلك الوجوه الباسمة، وجوه الأفريقيات، التي تبتسم مثل طراوة النيل، ورخاوة طميه، تبتسم رغم قسوة الحياة، إنَّها ريانة وهنيده وعايشة ورانية. أربع فتيات يعملن في مركز الفنون، يتحركن برشاقة غريبة لإرضاء طلباتنا المربِكة.

أسئلة تجتاحك في مهب البصر والبصيرة، حيث تعتدْ على مفارقات لم تنتبك في يومياتك الاعتيادية، يمضي كل شيء بكاميرا العين ورعشة القلب المسافة التي تقطعها الأندونيسية لصنع قهوتنا الصباحية المليئة بالكلام، بين باب المطبخ والطاولة لا تتجاوز مسافة ضحكة سمجة، أصابعي التي تقبض على السيجارة وتناثر رمادها ارتباك في مجتمع سوداني لا يتعاطى التدخين، لكنهم يمارسون التدخين عبر مضغة من التنباك السوداني توضع تحت الشفة العلوية، ينتشون بسائل التبغ المختلط باللعاب، المسافة بين طاولة الطعام وغرفتي مسافة زيق الباب، أفتح حقيبتي وأتناول كتاب أصابني بأسئلة الطغاة للكاتب عبدالعزيز ساكن بركة، الأسئلة الواضحة والمواربة عند السلاطين وحكاياتهم، مدينة بأسرها تقف على لسانك كي تذوقها، وقلبي الذي يحتشد بمشاعر فاضت كنهر سكت طويلا كي يهدر فجأة، نزف أحلامه مرة واحدة، فلم أعد أسيطر على شيء، حيث انفضاح شجرة الوقت وبات كل شي يجري باتجاه فضائحي مكتوم في ظلال المكان، تلك اللحظات التي اختارتني كي أتنفسها وجسدي الذي لم يحتمل تلك الرعشات، لا شيء يعفيك من الكتمان حتى لو شَرِقْت بظلك كي تنام فيه، لكنني أرى أن هناك ارتباطا بين حواسك وأمكنة لم تعرفها من قبل، كما لو أنها دعوة لولادة جديدة تدعوك لحياة انفجرت للتو.

9

مراهقة مدرسية:

لم أكن على موعد مع الحب يوما لأنني كنت مشغولا بمستقبل الدراسة في المرحلة الإعدادية، كنا نرحل يوميا تحت سياط الشمس اللاهبة من القليعات إلى نهايات قرية وقاص في الغور الشمالي، حيث ترقد مدرستي الطينية المليئة بأشجار الليمون وأشتال الريحان حيث كان الآذن أبوأحمد يتفقد موجوداته النباتية إضافة إلى عمله كمسؤول عن نظافة المدرسة.

مدرسة وقاص الإعدادية هي إحدى مدارس وكالة الغوث حيث تعطيك انطباعا أوليا بأنك في ثكنة عسكرية كون مدير المدرسة الأستاذ توفيق البشتاوي يعرف أولياء أمورنا وهو مخول بفعل أيّ شيء كي نصبح رجالاً ومسؤولين عن تصرفاتنا المدرسية.

كان الضرب عادة يومية، ورغم أنني كنت من أوائل الصف أنا وأخي علي إلا أنني آخذ نصيبي من الضرب اليومي بحجة المصلحة العامة، كوني كنت مشاكسا وعاشقا للرسم على الجدران، أرسم بأيّ أداة تقع بين يدي، كانت الأشياء بالنسبة إليّ مجموعة من الصور وكنت مشهورا في تقليد تواقيع المعلمين ورغم أنني كنت أُضرب من أجل ذلك إلا أنني أحب أن أمارس هذه المسألة كتحد للأستاذ.

مرحلة تضج بالحيوية حيث كنا نراقب بحذر وشغف شديدين بنات المدرسة ونشهق حين نشاهدهن في الإياب لأنَّ المدرسة كانت فترتين ففي الصباح للإناث والمساء للذكور، فحين ندخل الغرف الصفية نتحسس المقاعد ونشم رائحة الحبيبات ونتفقد الأدراج علّنا نجد كلاما ما أو رسائل محشوة في شقوق الخشب، حالة هستيرية مشفوعة بالتابوهات لكنها أصيلة تتراشقنا بالرعشات الصغيرة والأحلام الكبيرة.

واضحة أكثر من النسيان وأشدّ وطأة من شمس الظهيرة وعصا الأستاذ.

فالأحاسيس تكتمل في المخيال وتستدرج طرائق غنج البنات في الإياب والمريول الأزرق والأخضر، كان أول اشتباك لي مع فتاة أشبه بسمرة نساء غوغان التاهيتيات أتأملها وأنظر إلى قميصها الزهري الرائق كما جورية ترشقها الظلال، والمتفتح كتفاحة عجراء، أبصر في صدرها الحامض الذي لم يتعسّل بعد في حبات الرمان وجذوة زهر الليمون في المساءات الغورية، كما لو أنها البدايات التي تقود أنفك للتلصص على رائحة الأشياء وموقعها في الجسد الطري.

يقظة محمومة تلهب فيك الطرائد وتستنهض فيك النصل الذي يتوسط الفخذين.

10

نهدان يرتكزان على ارتجاج الجسد، حليب لوزي يكتظ في نافذة القميص الوردي وعواء خفي ومذبوح تصغي إليه في المشي والغنج، بخور يشع ويضبع فيك الحواس حتى تخال روحك بأمراس تركض من غير هدى، لا طمأنينة وارتجافات عفوية تسلمك لقسوة انشداد البنطال إلى الأمام كراية مرفوعة بزند البلوط.

كأنك الأمام فقط وخلفك محو ومرايا عمياء لا تعكس فيك سوى الهيجان. مرايا عجينية مثل مرايا دالي وحقول ساورا ومعلقات كالدر، شفتان مبلّلتان من خدر اللسان، ينداح النهد رجراجا وخجولا كذبول ثمرة التين في إبط الشجرة، مسرنم أنت في ساقية النحر، ومغمور في فيء الروائح، متوهج مثل صولجان تلصف في عينيك الرغبات.

عيناك معصوبتان بالنرجس الطري على الخاصرة، ومقيد برنين خلخالها، غارق في أطلس الرائحة، بين منديلها الشفقي حين يضم صنوبرتين تهزهما ريح التدرب على انسكابات الرغوة في المصب.

يدان تمسدان بكسل الصهد على بدن الرائحة، كي تلمس طراوة الضوء في القميص، أصابع تتحسس رخاوة الهواء الذي تعرق خجلا من رشاقة البدن، حقوان كثمرة القرع الرجراجة يقفان على ساقين من الرخام النيء، رحلة مقذوفة في العماء بين اليد والقيد، يوميا تقذفني من ممر إلى آخر كقط يتلوى في ثنايا القرية لأعود مهزوما إلى البيت مختلا ومهتزا من شدة الوجد.

يا لهذا النشيد لو أنَّه يعود لنكتب لهن أجمل الرعشات ونقذف عن بُعْدٍ ماء النبع في الجرار.

11

المطر المدرسي:

المسافة بين البيت وباب المدرسة محفوفة بعسس القبائل، مسافة لا تشبه إلا احتكاك الماء بحافة المجرى تماما كما تحتك ظلالنا في الطريق تماما كاحتكاك حجرين في الرحى وانهراس الرغبة في الملابس، ثغاء جسد بصمته المكلوم.

جرحى نجر أذيال الرغبة ومهزومين في المسافة بين القذف والنكوص، بين الحلم في سرير الليل وبين واقع الطريق اليومي، لكننا ورغم ضنك المشي الطويل إلى المدرسة كنا نحب الشتاء حتى تتفتح الفتنة في التصاق الملابس وانشفاف ما قد يتمظهر من رعونة الجسد.

فالوجه حين يبتل يتحرك اللسان وتتحرك اليد والعافية في الرغبة.

انسدال خصلة الشعر كحبال صغيرة على الجبين إثارة جديدة ننتظرها بين شتاءين وكلما كان المطر غزيرا بغزارة الحب كنا نشهد اغتسالا افتراضيا للرغبات المتحركة في الشارع،

كنا نشهد بعيون لصوصية انسحاب خيوط الماء في طريقها للنحر كما أودية جارفة محروسة من رمانتين.

حين يسد المطر طريقنا نفتعل المساعدة طبعا للصبايا بل نتجرأ لحمل حقائبهن الممتلئة بغزارة رائحة “الرفدور” كما لو أن الحقيبة المدرسية شرك من الرغبات.

نفتعل ممرات غير مأهولة بالمشاة كي نتقي خطر الانجرافات المائية، نقفز عن معابر مائية صغيرة كما لو أنها أودية من باب الاستعراض، نرفع البنطال ونكشف عن الساقين نتحلل من رزانة الأشياء كأن المطر مسافة بين العري والاحتشام.

فالشتاء يدعوهن لأن يمشطن شعورهن المبتلة ويسرقن لحظات من رقيب البيت لاستعراض مأهول بالخوف على طريق المدرسة، كنا نشهد تبادل علكة “الشعراوي” بين الفتيات والعلكة تضفي سحرا خاصا على حنك المرأة

أمام ذلك المشهد نستعرض عضلاتنا التي بدأت تبرز وندرب الساعدين يوميا باعتقاد منا أنَّ الفتيات يرغبن بأقوياء الأجسام ويكرهن نحولة الذكر.

كان الشتاء مساحة من الإغراء لنا كمراهقين لاصطكاك الملابس بالأجساد، كانت المسافة بين المدرسة والبيت قصيرة رغم طولها كونها تحقق ردم الهوة بين المتاح والحرمان في العلاقات الإنسانية.

لهفة الذهاب إلى المدرسة من القليعات إلى وقاص كلهفة النظر إلى غائب في البعيد، ننتظر الوقت المناسب للانطلاق نحو الشارع المؤدي إلى ارتكاب اللهفة نحو بنات المدرسة، كانت الأبدان ترتجف حين تمر الصبية بجوارك، ترجرج فيك كل الكامن، كما لو أنَّها تلقي حجرا في بئر راكدة.

ارتعاشات أميّة توقظ فيك الرغبة النائمة، تذكرك بأعضائك وبرهافة ما يحيط بجلدك من هواء ناعم، هواء يدلك شهقات الهواء المحبوسة فيك.

كما لو أنَّ الحقائب التي كانت ترقد على أكتافنا سلال مليئة باللهفات، حقائب محبوسة في الكتب وبعض الهوامش التي كنا نكتبها إلى جانب الدروس، وقلوب مرسومة بقلم الكوبيا المبلل بريق سال لعابه على ذِكْر صبية تاهت أصابعها في ليلها السائل على الأكتاف.

صبايا تكتنز في أفواههنّ آهات غامقة تكاد تفر من شفاه تشققت من عطش فائت للقبل، لا شيء يردم تلك التشققات سوى قبل افتراضية من علكة الشعراوي ولسان جائع.

12

سقف القصب وأعشاش الدوري

بيتنا مميز في القرية كونه وسيعاً وكبيراً ويشتمل على أكثر من ثماني غرف لكنه يشترك مع باقي البيوت بمواده الطينية والشيد الأبيض والأبواب الخشبية التي كان مصدرها نجار في قرية “الزمالية”؛ لذلك تتشابه أبواب القرية كلها وكذلك الشبابيك وقضبان الحماية المعدنية.

بيتنا أشبه بمدرسة كبيرة، فالغرفة جوار الغرفة، وفي الأمام دالية ضخمة تشكل عريشة مخضرة على امتداد الغُرف والفناء حيث تبدو الدالية كأفعى الأناكوندا في التواءاتها وتمدداتها العملاقة.

كانت مزاراً لأهل القرية لأكل العنب وتوزيع الحصرم على النساء اللواتي يتوحمن ولا أدري لماذا يرتبط الوحام بالأطعمة الحامضة كالحصرم والليمون والكرز الأخضر واللوز الأخضر مثل.

غرف مشيدة بالصلصال، وريحان يمتد إلى جوار السور وعنّابة شوكية تتسامق في الفراغ زعتر وفيجن يتجاوران رغم اختلاف الرائحة.

زهرة الهيبسكس وشجرة الكاوتشوك والدالية بكامل عنبها الأشقر، خبيزاء تكسو كتف الجبل وممرات جبلية تبدو كخطوط متعرجة للماعز، عصافير تفتح مناقيرها للهواء وأرانب جافلة تحت شجرة الزنزلخت، هنا صيف عامر بالأفكار البرية، صيف يشبه مرايا كريستالية من السراب، صيف رجيم كاحتكاك حجرين من الصوّان.

كحصان يتفصد عرقا، كأنفاس عجوز تنفث سبيلها “السبيل غليون طويل من الخشب” لتذوي في الظلال، صيف متجعّد من شدة وضوح الشمس.

كنت أراقب الأفق المريض بعينين زائغتين لأرى ما تدفعه السماء في تلك اللحظات من غزارة غير معهودة في الإضاءة، كل شيء يحاول أن ينتبذ مكانا ظليلاً كي يداري فوهة البركان الكوني حيث الدجاجات فاتحة مناقيرها لا تقوى على الحراك والقط المتمغط في الحوش والسحلية الرشيقة تتحرك على غير المشهد، سرعتها هائلة كأنها تزود بوقود الضوء الساطع، فمعظم الزواحف تنشط في الأيام القائظة.

أكياس القمح المخططة بالأحمر والأزرق نائمة في جوار الحوش مؤونة لعام أو أكثر، والصاج المركون في الزاوية يقعي كسلحفاة مسكينة، كل ذلك يتحرك في سياقات قرية ينتظم فيها الغناء وقسوة الحياة، الحمار الحزين المتكاسل في إبط الجبل، تشقق الجدران الطينية واندفاع السنونو باتجاه البيت، التقاء نخالة الطحين المهتزة في الغربال، كل شي ينام في مكانه الظليل، نوم مهزوم بالضوء الساطع، كل شيء هش قابل للكسر والانفراط، الوسائد وامتداد المقلاع على حائط كأفعى من الصوف، طبق القش الذي يتجشأ الشوب، العرزال والخزائن الملونة، تثاؤب الشبابيك واندلاق أعشاش الدوري من السقوف، صورة الأب بالأسود والأبيض، صورة مريم المجدلية وسيدنا علي بسيفه وصورة مار جرجيس وهو يطعن التنين، جدار مليء بذاكرة لا نعرف مصدرها.

المكان يحدق فيك، فمه ناشف لا ريق له، الباطون على الأرض مساحة لاستدراج البرودة لأجساد العائلة حيث انهزام الأغطية وهروبها إلى العرزال، وأنين الشبابيك الخشبية تحت وطأة تَويّبُسْ الريح، حيث يختلط نعناع الشاي بروائح الفيجن والريحان، أعشاب انحنت من سطوة الشمس وصهدها.

شمس تسبح في سراب كريستالي سائل في الأفق، كل شيء عصي على الحركة، بطء الدواب وكسل العصافير وملوحة العرق وتمدد القطط الكسولة على الباطون البارد، أفواه العصافير المفتوحة على الضوء، ظل المحراث الخشبي على التراب، ركود الدجاج تحت شجرة الرمان، انسكاب النعاس في كأس الجسد.

شوب لا يمكن وصفه إلا أنّه عذابات كونية تهجم على الغور لإنضاج التين. كل شيء يتوقف، سوى أنفاس بطيئة تلهث ببطء اللحظات. فرن أرضي يسكب كل أنواع الملل في الأشياء التي تكاد تسيح في فراغ الذاكرة.

13

مغيب أحمر… طيور ساكنة:

في أفول شمس الأغوار باتجاه جبال فلسطين تحديدا على يمين طبريا، حيث تتحرك أشجار الطرفاء والحور والدفلى والخشخاش وقامات القصب ببطء شديد، تبدأ الريح بالحركة تنتعش رائحة الليمون في المكان ويصبح النهر أكثر دُكْنة كونه يتشرب ظل الأشجار إلى جانب انحسار الشمس، هبوط بطيء لمساحة النور تلحق بشمس تغيب بدلال أنثى رحلت للتو من فراق قاس، تبدأ الضفادع بالنقيق ويبدأ حمام الورق بالهديل الحزين، غروب مشفوع بجمال راحل ليعود مرات ومرات.

كانت الطريق إلى البيارة مساحة لاصطياد ذلك المشهد الذي لا يمل، مشهد يتحرك فيه الرعاة بسرعة هائلة في العودة إلى الزريبة، ثغاء الأغنام بعد يوم طويل من الرعي، أغنام وأبقار وماعز تحمل في ضروعها قوت القرويين، إنها لحظة الاشتباك بين هواء وطبريا ورائحة الليمون في الغور، رسائل عطر بري تتنفسه الكائنات بعد يوم قاس من الصهد وسياط شمس حملتها الأكتاف.

لم يكن النهر سوى مساحة من المرايا التي تدهشك بقدرتها على تصوير المجاور منها من طيور وأشجار وصور إنسانية رجراجة، مساحات صقيلة تميل إلى الخضرة المشوبة بالصفرة تشرب أشكال القصب وتتناغم مع حركة أسماك المشط والبلابيط، سطح يستوعب كل الإيقاعات الساكنة والمتحركة، مساحات من الدكنة والوضوح الذي يلصف كعين ديك قروي في فجر طري.

نهر يدعوك دوما للابتراد بحواسه الظليلة، بط نهري داكن ككرة صغيرة تدرج على مرآة النهر تاركة خلفها خطوطا مقوسة على مرآة الماء.

أشجار الزعرور المنكمشة كمكنسة كبيرة والتي تحمل على ظهرها زقزقات طائر (البسيسي) طائر الخيّاط وتخبّئ في عُبّها برودة جسد الأفعى والسحالى والحراثين، ضفاف النهر حياة كاملة تختفي في مكان ما في الذاكرة والواقع، فحين تتحسسها بعاطفتك تحس أنَّ هذا العالم عالم مليء بالمتناقضات الجميلة، عوالم تستحق أنْ تنتبه لها وتحبر تاريخها الغائب.

تاريخ لأشكال الظلال وأعناق الأشجار الممتدة بالفراغ، تاريخ لتشكلات الغيوم في السماء وتبدلات ألوانها.

صدى لأغنيات الفلاحين في حقولهم، برّية معافاة بعفويتها، لم أزل أصطاد تلك الدهشة كلما احتكت قدماي بضفاف النهر حيث يرجعني إلى مناخات طفولية طازجة.

نهر كلما رجعت إليه أستحيل إلى طفل في السادسة، كما لو أنَّه المكان الذي يغسلني بمائه الطهور، غسول برّي يدعوك للتخلص من درن أحزانك.

حين تمسك بحجر وتلقيه في مرآة النهر تحدث فوضى ما في علاقة النهر في المسير، تحرك عاطفة الأسماك في ارتكاب الرقص، حيث ترتبك بين أصابعك أقلام الماء التي تمحو ذاكرة الحركة على جسد النهر، نرفع صورنا إلى حضرة الماء وتمحى، نرفع كذلك أسماءنا وتنسى، نرفع أعمارنا ونموت.

نحيا في المواريث ونغتسل بالماء المقدس كي نؤوب إلى شجر أعمى. نعمى باحتكاك الأصابع بحجارة البيت كي نكتب تاريخ طفولتنا الفائتة، نستدرج نبض الظل في أركانه ونسوي من قصبه قصائد للمجهدين في صهد الحقل.

قد لا يكون من السهل أن ترسم صورة واقعية لنهر متحرك تتغير أمعاؤه في كل لحظة تتغير ملامح ضفافه بحركة الطيور، نهر يتمرأى في ارتكاب الشمس لانكساراتها المتدفقة تدفق الضوء وانحسار الظلال وحركة الريح وميلان الطرفاء والحور والكينا، لذلك كنت حين أزوره أجده جديدا كملابس العيد، متحصنا بعباءات تلصف في وجه التراب، تلصِف في ذاكرة الطين والثعالب الهاربة، ممر سقط فيه البحر كي يمشي إلى نهايات ضالة، أرمي حجرا في بطنه وأنساه كي يتحول إلى ملاسة الفرو في أحشائه، ملاسة العقيق اللاصف في يد النهر، يدان كريمتان تغتسلان باحمرار وجه الشمس في المغيب، الشمس حين تغادرنا خجلا إلى طبريا، شمس تنأى لتسقط بين يدي جبل كوكب الهوى.

أرمي حجرا كي أكتب في ممحاة الماء صورا وتفاصيل لأهازيج جدي الممزوجة برائحة الليمون، أرمي حجرا بين قامات القصب، تفرّ من بين صلبه طيور الفري وبلابل كسولة تحمل في مناقيرها عسل التين.

كل ما هو حول النهر يشبه وجهه كي يتناغم مع سروره وغضبه وحزنه، نهر طاغية في الحب لا يتركك تهرب منه حتى تبترد بشغاف تاريخه التليد.

طوال السنوات التي مضت لم يخرج من بالي هذا النهر الذي تعمدت بمائه كما لو أنَّه تعويذة لأشجاره وطيوره، تعويذة وطلاسم كتبها النهر طيلة جريانه، كتبها في وحدته وليله ونهاره، ما الذي يفكر فيه النهر حين يطأ الغرباء ثوبه الرقراق، يتعكر مزاجه من صور الجنود الغرباء، جنود الكيان الصهيوني، النهر لا يعرف هؤلاء يعرف سمرة أهل الغور، يعرف غناءهم وتفاصيل طرفائه “الطرفاء نوع من الشجر ينمو حول ضفاف الأنهر”.

مرض النهر من كثرة الغرباء وبات وحيدا في مراياه، بات وحيدا في ليله البهيم، لم يعد يقشر ليله بصوت الضفادع، ظل وحيدا دون جدي وأبي، ظل وحيدا بلا أهازيجهم وثغاء الماعز الصباحي. وحيدا يمرض ويفقد عمره في المصب.

شاعر وتشكيلي من المغرب