ملف "أدب اليوميات "نافذة مُشرّعة إلى الداخل"

❝إن حقيقة الحقائق أننا لا نغادر ذواتنا أبدًا❞

(أناتول فرانس)

من الإشكاليات التي واجهت النظرية النقديّة وآليات القراءة والتلقي، والأخيرة صارت ميدانًا مفتوحًا لأنواع متعدّدة؛ مسألة تجنيس الأعمال الأدبية،[1] وهو ما سمح بظهور أنواع وليدة على دائرة النوع الأصلي، فخرجت أنواع تتصل بالنوع القديم من جهة، وتستقل عنه من جهة أخرى بما صبغته على النوع الجديد من سمات فارقة، توالد الأنواع أو بالأحرى عملية تشكل الأنواع، ليست بالأمر اليسير، فكما يقول محمد آيت ميهوب “إنّ كل تعريف أجناسي يجب أن يتضمن وعيا بطابعه الزمني من جهة، وطابعه الحيوي الحركي الفاعل من جهة أخرى،” [2] ومع الأسف هذا لا يراعى عند استحداث أنواع جديدة.

حالة التوالد التي تسمح بها الأجناس الأدبية، راجعة لطبيعة الأنواع التي تتسم بالميوعة وانفتاح حدودها وهو ما يسمح بتداخلها مع بعضها البعض، فالنوع عند أوستن وارين “جملة من الصناعات الأسلوبية،” [3] إضافة إلى أن عملية التجنيس ليست حكرًا على مؤلف العمل، الذي يعمد في الكثير من الأحيان إلى مراوغة القارئ بوضعه مؤشرا أجناسيا مفتوحا (أو مائعا) على أشكال متنوّعة، فهناك الناشر الذي يخضع لسياسات التسويق والتوزيع، فيقوم هو الآخر باستقطاب القارئ إلى العمل الأدبي بوضع مؤشر جنس رائج حتى ولو كان لا ينتمي إليه، وأحيانًا يلجأ إلى وضع مؤشر جنس مفتوح يُغري به القارئ، ثم يأتي في المرحلة الأخيرة المتلقي/القارئ الذي يؤطر النص وفقًا لخبراته الأجناسية وثقافته، أو مدى استجابته للنص المنتَج، أو وفق محددات أفق الانتظار كما حددها ياوث وهي تشمل ثلاثة عوامل تتمثل في “المعايير الشائعة عند القراء عن خصائص الجنس، والصلات الضمنية التي تربط النص بآثار سابقة معروفة، وأخيرًا المقابلة بين المتخيّل والواقع، أو بين وظيفة اللغة الإنشائية ووظيفتها العملية،” [4] ومن ثمّ صارت فوضى عارمة في عملية التجنيس في ظل غياب المحددات الفاصلة بين النصوص، فالراوية على سبيل المثال في أحد تعريفاتها هي جنس لا قواعد له (أدوين موير) أو أنها “نوع غير منته” (باخيتن)، ومن ثمّ فهي قابلة للتداخل مع كافة الأشكال، وهو ما استوعبته الراوية داخل بنيتها، بأن حوت الكثير من الأجناس القريبة منها وغير القريبة، ومع هذا ظلت محتفظة بنوعها الأصلي الرواية.

قد يختلف الأمر – بنسبة ما – في كتابات الذات التي اجتهد منظروها لضبط حدودها بوضع ميثاق (أو عهد بالتعبير الإنجليزي) يفصل كل ما هو سيري عن غيره، وإن كان يقع تحت دائرة الذات، فلعب الميثاق السيري الذي اقترحه فيليب لوجون، والذي ينص على تطابق الهويات الثلاث: الراوي/الشخصية /المؤلف، [5] في إقصاء أجناس كثيرة عن الانتساب إلى دائرة جنس السيرة الذاتية، وإن بدت قريبة من الدائرة مثل “المذكرات واليوميات، والشهادات، ورواية السيرة الذاتية، وكتب الوقائع،” [6] لكن مع هذا التحديد المنضبط، إلا أن كثيرًا من الكتاب سعوا إلى كسر هذا الميثاق بأشكال شتى بعضها يأتي عبر مؤشر العنوان، فيؤطرون نصوصهم بأنها رواية وهي تنتسب إلى دائرة رواية السيرة الذاتية، أو يعمدون إلى إغفال اسم العلم وغيرها من حيل في أصلها مغازلة القارئ، وهناك من يؤطر نصه باسم اليوميات وهو يقصد المذكرات، والعكس صحيح.

اليوميَّات [7] (Diary / Journaling):

وصف أديب نوبل الألماني إلياس كانيتي اليوميات ذات مرة بأنه “نافذة مُشرّعة إلى الداخل” أو مونولوج تنطلق به الأنا العليا، وهو ما يشير إلى أن كاتب اليوميات يتحدث إلى ذات متخيّلة، يستدعيها وقت كتابة اليوميات، هذه الذات تكون بمثابة القرين الذي تلتقي فيه ذاته الحقيقية مع ذاته المتخيّلة، والذي يناجيها ويبثّ لها الكثير من أفكاره، ومن هنا تنبع أهمية اليوميات، فالفكرة في أصلها كتابة ذاتية محضة، ليس بغرض النشر، وإنما بغرض التسرية والتعزية للذات، ولذا ما يُنشر منها (وهو في الغالب بغير إذن صاحبها) يكون لمؤرخي الأدب بمثابة نافذة مشرعة ينظر بها إلى داخل الأديب، ومعرفة تطورات حياته، وبالمثل تطورات كتاباته.

تُعرّف اليوميات بأنها “خواطر ووقائع ومشاعر وأخبار يُدوِّنُها الكَاتبُ، يوْمًا بعد يوم، ولا يجمعها سوى اندراجها في مجرى يومه.” [8] ومن تعريفات اليوميات، هناك تعريف راشيل لانجفورد Rachael Langford، وراسل ويست Russel West “هي صنف من الكتابة يتوسط بين الكتابة الأدبيّة والتاريخيّة، إلا أنه لا يتسم بالتوازن بين عفوية التقرير وانعكاسات النص المدوّن، كما أنه يتأرجّح بين الذّات والحدث، ويتردد بين الذاتيّة والموضوعيّة، ويتراوح بين الخاصّ والعام، ويستعصي دومًا على محاولات اختزال خصائصه داخل حدود تعريف رسمي له.” [9]

وضع لها المنظر الفرنسي فيليب لوجون الذي راجع مفهومه للسيرة الذاتية الذي وضعه عام 1971 في كتابه عن “السيرة الذاتية في فرنسا”؛ تعريفًا إشكاليًّا هكذا عرفها، هي “سلسلة آثار مؤرخة.” بالطبع هو مفهوم مطاط، إذْ اعتبر اليوميات ليست “بالضرورة رواية لأحداث“، وفي نفس الوقت “ليست مجرد كتابة فقط“، وهو ما جعل اليوميات وفقًا لمفهوم لوجون تتسع وتتحقق في أشكال ومحامل كثيرة غير الكتابة، بل في كل أشكال التعبير المتاحة، [10]الشرط الوحيد الذي يَحُدّها عن غيرها هو “التأريخ” وكأنه الميثاق الذي يخرج النوع عن الأنواع القريبة مثل المذكرات، والسيرة الذاتية، والتخييل الذاتي، والرواية أيضًا. وهو ما يعنى اختلافها عن المذكرات، التي لا تحتاج إلى تأريخ يومي، في حين السمة المميزة لليوميات هو التأريخ والتتابع والآنية، بل حالة التوقف تشي بالجو النفسي الذي يمر به الكاتب، كأن لا تكون الذات مهيأة لكتابة اليوميات، ومثل هذه الحالة أقصد حالة الفراغ يتوقف ناقد الأدب عند هذه الفراغات، وما تُرك دون تدوين، مقارنة بما كتبه قبله ولاحقه، ليتخيّل الجوّ النفسي الذي مرّ به الكاتب، أو الأحداث الخارجية التي كانت سببًا قهريًّا في عدم مواصلة الكتابة.

يعتبر جورج ماي أن ظهور اليوميات في المدونة الغربية ضارب في القدم، بل سابق ظهور السيرة الذاتية، ضاربًا الدليل بوجود كتابي “بيار دي ليتوال” (1540 – 1611)، حيث كتب من عام 1574 إلى تاريخ وفاته يوميات، روى فيها كل ما بلغه علمه. وقد نشر جزء منها عام 1621 بعنوان “يوميات هنري الثالث“، ونشر جزء آخر سنة 1744 بعنوان “يوميات هنري الرابع“، أما الثاني فهو صامويل بييس (1633 – 1703) وهو إنجليزي كتب يوميات روى فيها الأحداث الكبرى التي كان شاهدًا عليها في الفترة الممتدة من سنة 1660 إلى سنة 1669. ومع تفرقة ماي بين السيرة الذاتيّة واليوميات على أساس الزمن، حيث البون الزمني الفاصل بين الحدث وتدوينه يكون في السيرة الذاتية أكبر منها في اليوميات الخاصّة، إضافة إلى ترتيب الأحداث يكون في اليوميات محكم التنظيم، على عكس السيرة الذاتية، يدخل عالم النسيان إلى عدم التنظيم، والحذف، إلا أنه يقر في الوقت نفسه بتسريب اليوميات في السيرة الذاتية على نحو ما حدث مع مذكرات مدام رولان، والعكس تمامًا يحدث، إذ تتسرب السيرة الذاتية في اليوميات، فــ”تتحول اليوميات الخاصة سيرة ذاتية تحولاً لا يشعر به المؤلف نفسه” [11]، والمثال على حالة التسريب ما كتبه أندريه جيد، فبعد المقطع السير ذاتي، يقول “هذه هي المقاطع من يومياتي المتصلة بمادلين، ولا وجود لها في المجلد الذي أصدرته دار “لا بلياد”. [12]

اليوميات في التراث العربي

وعلى الرغم مما شاع في الأدبيات من أن ظهور هذا اللّون يعود إلى أوروبا في القرن الثّامن عشر استجابة لميل مُتزايد عند الفرد للنّظر في نفسه أي تأجيج النزعة الفردانية؛ إلا أنّ هناك مَن ذهب إلى أقدم من هذا التاريخ، فكما يقول جورج مقدسي “إن أقدم يوميات وصلتنا تعود إلى فرنسي مجهول، نُشرت تحت عنوان “دفتر يوميات برجوازي من باريس من 1405 إلى 1449‘“، في حين أقدم يوميات دُوّنت باللغة الإنجليزية فهي مؤرخة بعام 1442.[13]، إلا أن الباحث في المدونة التاريخية يكتشف أن “أقدم يوميات يرجع أصلها إلى العرب، بل ظهرت لديهم في وقت مبكر جدًّا للغاية، بل ربما أبكر من أي تاريخ يعتقد أنه شهد إرهاصاتها، كما ارتبطت في آن واحد بثلاثة أنواع من الكتابة التاريخيّة الأدبيّة Hisytoriographical Literature هي: التأريخ الحولي Annalistic، والتراجم Biographical، والتأريخ الجامع لهذين القسمين المنفصلين – أي الحوليات والتراجم – معًا في سياق أخبار العالم نفسه وحوادثه”.

واليوميات المقصودة تعود إلى ابن البناء [14] (396 – 471هـ / 1005 – 1079م) وهو فقيه حنبلي، كتبها في ست عشرة لوحة تغطي ما يزيد عن العام، وقد كتبها المؤلف لاستخدامها كسجل تاريخي أفاد منه في مصنفات أخرى، والأمر الأهم أنه كتبها على نحو يوحي “بأنه أراد بها ألا يقرأها أحد غيره، وقد سجّل أمورًا قصد بها أن تكون خاصة بأعضاء جماعته الاجتماعية – الدينيّة فحسب، وليس الآخرين من ذوي الانتماءات الأخرى،” [15] وقد دونت اليوميات الإسلامية وفقًا للأشهر القمرية. ولم تختلف اليوميات التاريخية عن المذكرات اليومية في عصرنا الحالي.

والسبب يعود إلى اعتبار يوميات ابن البنّاء الحنبلي أوّل من كتب في هذا الفن، أن تاريخ بداية كتابته لليوميات مع يوم الأحد الموافق غرة شهر شوال من عام 460 هـ الموافق 3 أغسطس / آب من عام 1068، وانتهى حسب ما هو مؤرخ في 14 من ذي القعدة من عام 461 هـ، الموافق 4 سبتمبر / أيلول من عام 1069 للميلاد. وهو تاريخ سابق للأسماء التي اعتبرها جورج ماي أول من كتبوا هذا الفن.

الشيء الجدير بالذكر أن دراسة يوميات ابن البنّاء كما يقول أحمد العدوى، “تكون مدعاة لعلماء النفس والاجتماع لإعادة النظر في فرضيتهم التي تربط ظاهرة تدوين اليوميات بظواهر عرفها الإنسان في العصر الحديث … (حيث) أرجع بعض علماء النفس والاجتماع ظاهرة إقدام المرء على تسجيل يومياته إلى شعور عال بالفردانية “İndividualism ” وبالوعي بالذات “Self – awareness” عند المرء، وهي ظواهر – كما يقول – لم تعرفها الإنسانية إلا إبّان عصر النهضة وبعد انتهاء القرون الوسطى.” [16]

وتأكيدًا لهذا الاكتشاف يعدّد أحمد العدوي في مقدمة تحقيقه ليوميات “ابن البناء الحنبلي” نماذج عديدة سجّلها التراث العربي تمثّل نماذج مكتملة لفكرة “اليوميات” كما راجت في أدبيات الغرب، وفي ذات المعنى يشير أورهان باموق إلى وجود اليوميات في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، دون تأثير من النفوذ الغربي، حيث – كما يقول – “تشير بعض النصوص والتعليقات المنشورة إلى ذلك، حيث كان المؤلفون في العالم الإسلامي يحتفظون بهذه اليوميات كنوع من المذكرات التي قد يلجؤون إليها للمساعدة، ربما لم يكونوا يكتبون هذه اليوميات من أجل أن تقرأها الأجيال القادمة،” [17] لكن لم يقدّم نماذج على استنتاجه، في حين أن العدوي يشير إلى أن ابن النديم ألمح في الفهرست إلى أن “الفضل بن مروان بن ماسُرْجِس النصراني (المتوفى 250 هـ / 864 م) وزير المعتصم، ألّف كتابًا أطلق عليه “المشاهدات والأخبار التي شاهدها ورآها ورواها“، ولكن الكتاب مفقود مع الأسف، إلا أن محتواه يشي بيوميات منتظمة سجّلها في الكتاب. وهناك أيضًا يوميات تُنسب لأحمد بن الطيب السرخسي (المتوفى 286 هـ / 899 م) عندما رافق الخليفة المعتضد بالله في حملة عسكرية قَصد فيها لقتال خمارويه بن أحمد بن طولون بين عامي (270 – 271 هـ / 884 – 885 م)، وسجّل فيها المؤلف كل ما رآه، وهو من الكتب المفقودة أيضًا، وهناك “الروزنامجه” للصاحب بن عباد (المتوفى 385 هـ / 995م) وهو أقدم ما وصل كما يقول العدوي، ومع الأسف ما وصل مجرد نُتف من الكتاب، وهو عبارة عن رسائل يوميّة كان يرسلها الصاحب بن عباد إلى أستاذه وصاحبه ابن العميد، تضمنت أنشطته أثناء زيارته إلى بغداد عام 347 هـ / 958 م. ولخلوها من الجانب الذاتي الحميمي تمّ إخراجها من اليوميات، فأقرب وصف لها هو “الأخبار الأدبية واللغوية”، كما يقول روزنثال، وهناك “مياومات” القاضي الفاضل، وهي لم تصل إلا نتفًا (كما يقول العدوي)، لكنها “تعكس اهتمام صاحبها بمحيطه وبالمجال العام، لكن لا ندري شيئًا عن البعد الذاتي،” وهو ما يجعل العدوي يتحفظ على وصفها باليوميات. وتتجاور معها “يوميات ابن شداد” التي دونها في سيرة صلاح الدين.

وتتعدد اليوميات في التاريخ الإسلامي بصيغ مختلفة، وهو ما جعل جورج مقدسي يخرج باستنتاج مهم مفاده أن “تدوين اليوميات كان فنًا ضاربًا في القدم في العالم الإسلامي، خلافًا لما يذهب إليه علماء النفس والاجتماع الغربيون، من أن الإنسان لم يعرف ظاهرة تدوين اليوميات إلا في أعقاب عصر النهضة،” الاختلاف الوحيد أن اليوميات عرفت في التاريخ الإسلامي باسم “تأريخ” وهو اصطلاح كما يقول استخدمه في وصفها عدد من المؤرخين أمثال: ابن الجوزي (المتوفى 597 هـ / 1200م)، وابن التجار (المتوفى 643 هـ/ 1245م )، واليافعي (المتوفى 552 هـ / 1393 م)، وابن رجب الحنبلي (المتوفى 795 هـ / 1393 م).

تستجيب اليوميّات لحاجة كاتبها إلى فحص الضّمير، أو الاحتفاظ بذِكْرَيات يُهدّدها الزّمان والنّسيان، وقد جعل منها الكتاب مُختبرا لتجْريب أشكال جديدة من الكتابة. ومع التطور المذهل للتكنولوجيا صارت فكرة اليوميات هدفًا للمستخدمين، فأنشأت شركة آبل في إحدى تحديثاتها تطبيق اليوميات، وهو ما يتيح للشخص حامل الهاتف تسجيل يومياته. وهدف التطبيق أنه يجعل عادة كتابة اليوميات أمرًا سهلًا، حيث تقوم اقتراحات تدوين اليوميات بتجميع الرحلات والصور والتمارين والمزيد بذكاء لمساعدتك على تذكر أنشطتك والتفكير فيها. كما يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية وحتى حالتك المزاجية الحالية. وكذلك يمكنك الاطلاع على سلسلة كتاباتك والرؤى الأخرى على مدار الوقت، واستخدام ميزة عرض التقويم والبحث للعثور بسرعة على الإدخالات السابقة. وإمعانًا في الخصوصية يتيح لك التطبيق إمكانية قفل يومياتك بحيث لا يتمكن أحد سواك من الوصول إليها باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز الدخول.

انقطاعات التدوين في اليوميات ظاهرة على عكس الأنواع الأخرى، فبمقارنة التاريخ السابق باللاحق يتم اكتشاف فترة انقطاع، وهذا طبيعي، فالتدوين لا يتم باستمرار، فثمة انقطاعات، [18] يليها وصل لما انقطع، قد يطول أو يقصر، لكن الغالب هو الصفة المجمّعة لليوميات أي أنّها تركز على حلقات التتابع الزمني يومًا بعد يوم أو مناسبة بعد مناسبة، وهي كما يقول إبراهيم فتحي “ذات علاقة أوثق بالنفس الباطنة،” [19] الأهمية الحقيقية لليوميات، أنها كتابة آنية متدفقة، وتسجيل دقيق لوقائع اليوم بكل عناصره، وبحوادثه مهما كانت بسيطة الإيجابي منها وكذلك السلبي، وتأتي دائمًا بأسلوب بعيد عن التنميق البلاغي، وقواعد اللغة أحيانًا، حيث التداعي الحرّ هو المهيمن على الكتابة.

كما تتصل بحياة صاحبها مباشرة في علاقاته بالآخرين، من أصدقاء وأقرباء وزملاء في العمل، وآخرين صادفهم في أماكن تنقلاته، ومن ثم فالشخصيات فيها جميعها ثانوية تظهر وتختفي باستثناء شخصية الراوي. وكذلك تختلف الأماكن، والأحداث التي تجري حوله، وتكشف عن مدى استجابته لها أو عدم استجابته، وبالنسبة إلى أهميتها للكتاب أنها تكشف عن منابع الإلهام أحيانًا على نحو ما رأينا في يوميات فرانز كافكا، أو المشاعر المتضاربة التي تنتاب الشخصية، والصراع الذي تعيشه الشخصية في واقعها، ثم تعكسه في أعمالها على نحو ما رأينا في يوميات “فيرجينيا وولف، وتولستوي، وسليفيا بلاث، [20] وأنطوان تشيخوف، وفرانز كافكا” وقد عبرت الكاتبة أناييس نن (1903 – 1977) في “يومياتها” عن أهمية اليوميات بالنسبة إليها قائلة “كتابة اليوميات تكشف عن عادات كثيرة، عادة الأمانة والصدق، في الكتابة، فليس ثمة من يعتقد أن يومياته سيقرؤها الآخرون.. ثم هناك عادة الدأب المستمر على الكتابة في كل ما يتمناه المرء، عادة العفوية، الحماس، النزعة الطبيعية، ماهية الحاضر العاطفية، احتدام المزاج الراهن، الأحلام وهي تمر عبر وجود الفعل وواقعيته، ثم المرور من أقصى الفعل إلى الحلم مرة أخرى.” [21] أما الأهمية الكبرى فالتدوين اليومي بمثابة تمرين على الكتابة، إضافة إلى أنه تطوير للأفكار والأسلوب. أما بالنسبة إلينا نحن القراء فاليوميات تكشف لنا خط التطور الروحي والنفسي المتصاعد، والتغيّر الواعي في المواقف التي ترتبط بالأحداث وتشكل القناعات الشخصية القائمة على تراكمات من التجارب والمعارف والرؤى.

خصائص اليوميات

بكل تأكيد لليوميات أهداف مهمة، منها أن تكون بمثابة تمارين على الكتابة، وذاكرة صغيرة للاحتفاظ بما يمر على ذاكرة الإنسان أثناء رحلة حياته، ومن ثم يتم الاستفادة منه عند تسجيل سيرته الذاتية أو كتابة رواية ذاتية، لكن الهدف الأسمى لليوميات كما يقول الخبراء إنها محفز مهمٌّ جدًّا في تنشيط الذاكرة، فهي وسيلة مساعدة لتحفيز الذاكرة، والحفاظ على الذكريات القيمة والتفكير في التجارب السابقة، ومن الممكن النظر للخصائص التي تتميز بها اليوميات، وتكون بمثابة العلامات الفارقة التي تميّزها عن باقي كتابات الذات كالسيرة الذاتية والمذكرات، والخواطر الشخصية، ويمكن إجمال هذه الخصائص في التالي:

من خصائص اليوميات، الالتزام بالتقويم، فهي تدون يومًا بعد يوم، وهي نص حميمي يشترط أن يدونه صاحبها بنفسه على عكس المذكرات التي قد يلجأ صاحبها إلى مؤلف شبح يتلو عليه مذكراته كما فعل عمرو موسى في مذكراته “كتابيه” (دار الشروق، 2017) وغيره من السياسيين والفنانين، وهي ممتدة لفترات زمنية كبيرة، إذ التدوين يأتي على مراحل زمنية متصلة أو منقطعة أي تتسم اليوميات بأربع شروط:

الذاتية: أي أن يكتبها بنفسه بالأنا (الضمير المتكلم) ولا ينوب عنه شخص آخر بكتابتها.

الزمن: يلعب الزمن دورًا محوريًّا في بنية اليوميات، وهو ما يفرقها عن غيرها، حيث تتسم اليوميات بالتدوين اليومي والمستمر حتى ولو حدث انقطاع، فشرطها الاستمرار، والزمن الحاضر هو ركيزتها الأساسية.

الخصوصية (أو الحميمية): تعكس اليوميات تجربة ذاتية لصيقة بصاحبها، خاصة في أحيانٍ كثيرة لا يريد أن يطّلع عليها أحد، فهو يكتب لذاته، بكل ما لا يستطيع البوح به لأقربائه أو أصدقائه، فيبوح به للورق، كتأملاته، وخططه ومشاريعه، وعلاقاته، وحواراته، وغيرها، والغالب في اليوميات أنها تنشر بعد وفاة صاحبها، فهو أثناء حياته يكون حريصًا على عدم نشرها، ثم يأتي الورثة بعد الوفاة ويقومون بنشرها كوثائق يجب أن يطلع عليه القارئ، ومؤرخ الأدب.

الآنية: أي أنها معاصرة لزمن كتابتها، فلا تكتب بعد فترة معينة كالسيرة الذاتية التي تكون استرجاعية، والمذكرات كذلك. فاليوميات لحظية وتسجل بآنية باليوم (الزمن الحاضر) وأحيانا بالمواقيت الصباحية والمسائية، وهناك بالساعات والدقائق. والزمن الحاضر هو الذي يميز اليوميات عن سائر كتابات الذات التي يكون الزمن المرجعي ركيزة أساسية، كالمذكرات، والسير الذاتية، ورواية السيرة الذاتية، فالماضي حلقة متصلة بالحاضر. وفي عرف المؤرخين أن اليوميات أكثر أهمية من السيرة الذاتية، لأن الأخيرة يصوغها صاحبها بعد انتهاء الحوادث، فالغرض منها دفاعي، يبرر لماذا فعل هذا؟ ولماذا اتخذ هذا القرار؟ في حين اليوميات عكس هذا فالمؤلف لا يبرر، بل على العكس يسرد كل شيء دون تشذيب أو انتخاب؛ فالسيرة تعتمد أساسًا على عنصري الاختيار والانتقاء، بأن صاحبها يختار وينتقي من سيرته ما يراه ملائمًا لواقعه، أو ما يظهره بصورة الشخص المثالي الذي يجب أن يحتذى به. وقد يلجأ كاتب اليوميات إلى كتابة معلومات شخصية متعلقة بحياته الشخصية، أو ملحوظات متعلقة بمسيرته المهنيّة.

يوميات الجديد والتقاليد الأدبية

يحتوي هذا الملف على نماذج من يوميات كتبها كُتاب عرب من مختلف الدول العربية، وهي يوميات معاصرة ترصد في بعضها رحلات قام بها أصحابها إلى بلاد غربية طواعية، وأخرى قهرية متمثلة في اللجوء بسبب الحرب، ومن ثم تبرز يوميات اللجوء كعنصر جديد من كتابات الذات، فلم تعد التغريبة مقتصرة على الفلسطينيين وحدهم، وإنما شاركهم فيها السوريون والعراقيون أيضًا بسبب الحرب. لا يمكن وصف النصوص الواردة في الملف باسم اليوميات، فالكثير منها تمّ فيها خرق الميثاق الخاصّ باليوميات، المتمثل في التأريخ، فابتعدت بنيتها ومضمونها عن بنية اليوميات، بعضها يتماس مع كتابا الذات بمعناها الواسع وليس المحدّد كالسيرة الذاتية، وإنما هي تداعيات النفس وهواجسها، وهناك ما يتصل باليوميات اتصالا وثيقًا، حيث الالتزام بالشكل والمضمون، وهناك ما يتصل باليوميات من جانب التنظير كما في مقالتي سهير المصادفة وأيمن باي.

فسهير المصادفة تركز في مقالتها “أدب اليوميات” على مفهوم اليوميات، وعلاقتها بالأجناس الأدبية، وأسباب غياب كتابات السيرة في واقعنا العربي، وتنتهي إلى أن الواقع العربي غير مهيّأ لكتابة أدب اليوميات، لأسباب عددتها منها غياب حرية التعبير، والردّ على الكتابة بالسجن واستباحة الدم، أو التنكيل بالكاتب بمحاصرته وتهميشه، والحقيقة أختلف كل الاختلاف معها، فاليوميات لا علاقة لها بفكرة تعرية النفس، اليوميات كما أشرت في المقدمة هي انطباعات شخصية، أما ما تقصده الكاتبة هو متعلق بالسيرة الذاتية، وإن كنت أرى أن الأدب العربي عرف كتابات غاية في الجرأة على نحو ما كتب محمد شكري في “الخبز الحافي” (1972)، وعبدالرحمن بدوي في “حياتي” (2000) ولويس عوض “أوراق العمر: سنوات التكوين” (1989)، مرورًا بجلال أمين في ثلاثة من كتبه “ماذا علمتني الحياة (2007)، و”رحيق العمر” (2010)، و”مكتوب على الجبين: حكايات على هامش السيرة الذاتية” (2016)، وصولاً إلى فاطمة قنديل في “أقفاص فارغة” (2021)، وغيرها من نماذج استطاعت أن تكسر الخطوط الحمراء في كتابات الذات وتُقدّم تعرية للنفس بصدق، وفقًا لميثاق السيرة.

أما أيمن باي فيقدم في مقالته “أدب اليوميات: قلق البوح وسؤال القصيدة“، قراءة ليوميات الشابي، مستهلاً كتابته بتقصي لنشأة اليوميات، وهدفها الذي يراه “تطهيرًا للروح من دنس غرائزه، وسبيلا لجلد الذات، وأملاً في غفران الرب وتجلي الذات في الغيبي المطلق” وإن كنت أرى أنه خلط بين غرض السيرة الذاتية الخالصة، واليوميات، فالاعترافات التي كتبها القديس أوغسطين كان غرضها التطهر، وهي فكرة مستقاة من طقس الاعتراف الكنسي، ومن ثم شدّد نقاد السيرة الذاتية ومؤرخوها على التزام كاتبها الصدق العاري، فهذا الالتزام أشبه بالجلوس على كرس الاعتراف أمام القس.

الملاحظة المهمة أن معظم الكتاب الذين قدموا نصوصًا تحت إهاب عنوان “اليوميات”، اختلط عليهم مفهوم اليوميات بكتابة الذات، مع التأكيد على أن اليوميات جزء من كتابة الذات، وقد تتداخل مع السيرة الذاتية، على نحو ما تتداخل السيرة الذاتية معها، لكن فكرة اليوميات بمعناها اليومي والمعيش غائبة، فجاءت نصوصهم أقرب إلى السرد الذاتي منها إلى اليوميات بمعنى المتعارف عليه.

ثمة سمة غائبة في اليوميات وإن كانت تتردد على استحياء في بعض النصوص، تتمثل في اللغة، لغة اليوميات ذات خصوصية، فهي تختلف اختلافًا جذريّا عن لغة السرد العادي بكافة أشكاله، فهي لغة مقتصدة، فالجملة قصيرة، وبعيدة عن الزخرف البلاغي، أو التشنج اللغوي، لغة طازجة بسيطة، غير مغلفة بحواف وسنون، وغير ملتزمة بقواعد اللغة أحيانًا، ومع الأسف هو ما لم يلتفت إليه الكُتّاب، فجاءت لغتهم مقعرة، لغة تصلح لكتابة معمّقة، وليس ليوميات تُسجّل في الحافلات والمقاهي، وبعد الاستيقاظ من النوم، والآن صارت تسجل عبر البوستات القصيرة على الفيسبوك وتويتر (إكس) وإنستغرام سواء بكتابة قصيرة أو بعرض صور، وغيرها. ولا يعني هذا أن اليوميات بعيدة عن الشعر، فهناك من كتب اليوميات شعرًا، على نحو ما فعل الشاعر البحريني قاسم حداد، فقد سجّل خلال إقامته في متحف الألماني هانريش بول طوال عام 2013 عددًا من الأيام شعرًا تحت عنوان “يوميات بيت هاينريش بول“. وهناك يوميات يهيمن فيها الرسم على الكتابة كيوميات المكسيكية فريدا كاهلو. وأخيرًا صدر كتاب هشام مطر بعنوان “شهر في سيينا” وهو عبارة عن رحلة جاءت في شكل يوميات عن هذه المدينة الإيطالية، تتخلل اليوميات ذكريات عن ماضيه، وتأملات في لوحات فنية.

من اليوميات التي ترصد أجواء رحلة طوعية ما جاء في يوميات منصورة عزالدين المعنونة “شموس غاربة على نهر السين”، وقد سبق ولها أن قدمت يومياتها بعد رحلتها إلى الصين بعنوان “خُطوات في شنغهاي”، وهو ما يعني ولعها بكتابة اليوميات، ودرايتها الكاملة بهذا الفن، هذه المرة تقدّم للقارئ تفاصيل يوميات رحلتها إلى فرنسا، إضافة إلى تأملاتها في المدن والأماكن التي زارتها، وهي يوميات تبدأ من تاريخ 14 يناير 2021، وتنهي بتاريخ 2 ديسمبر 2022. أي أنها يوميات زمن الجائحة – كوفيد كورونا – ولا تقتصر اليوميات على الانطباعات وتأملات الأماكن، أو حتى تأثيرات الجائحة على الأماكن التي زارتها، وعلى ذاتها نفسها، وإنما تتجاوز هذا إلى الكتابة وهمومها، ولحظات التعثر فيها، فالكتابة عندها تتحول إلى “مواجهة مع الأشباح”، كما ترصد أثر هذه المشاهدات اليومية على الكتابة ذاتها، وكيف ينعكس صداها، ليثير في الذات ذكريات الماضي، فالحاضر باعث للماضي، ومدى قدرة الذات على تطويع المشهد المرئي ليكون صالحًا لمشهد كتابي بامتياز. تطوع عزالدين اليوميات لكتابة أعم من كتابة لحظة، أو رصد مشاهد، وإنما لاسترجاع مخزونها الثقافي، وروافدها التي أسهمت في تشكيل موهبتها، ومن ثم تكون اليوميات عندها بمثابة لحظة مواجهة مع الذات ماضيها وحاضرها، وكذلك مستقبلها. فكما تقول “كل ما أفعله منذ وصلت إلى باريس يُخلي حياتي مني، يفرغها من كل ما يخصني، ويجعلها ساحة مفتوحة لاستضافة الأطياف والأرواح الهائمة.”

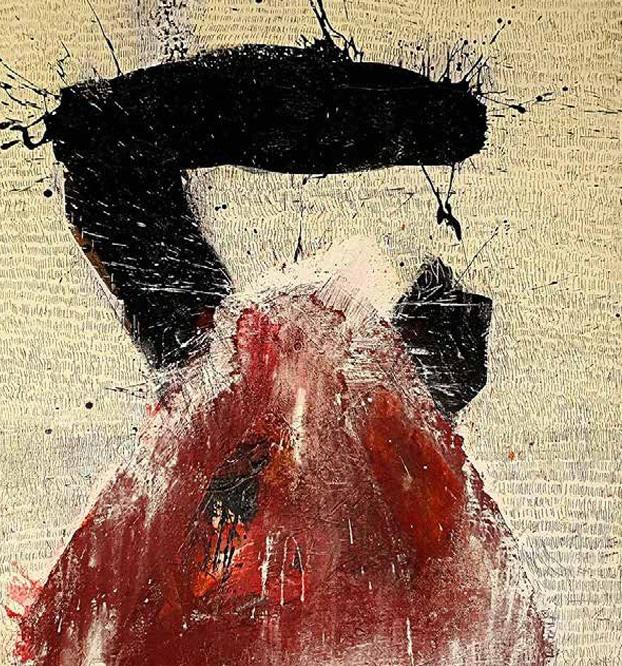

تلتزم منصورة عزالدين بفكرة اليوميات، بالتأريخ ليومياتها، ووضع عناوين فرعية لها، واقتصار اليوميات على زمن محدد، وهو ما نرى نقيضه عند ابتسام بركات التي تسجّل يوميات بعنوان “اسمع أيها الطين: يوميات فلاحة فلسطينية في أميركا”، فالنص هو أشبه بنص مفتوح، بمعنى أدق شذرات كتابية، تستعيد فيها الكاتبة وطنها المفقود، وهي في أرض بديلة أو كما أسمتها “فلسطين الصغيرة“، تكشف اليوميات عن حالة من صراع الذات مع الواقع الجديد الذي ترفضه، ولكنها مرغمة عليه، ومن ثم نراها في صراع مع كافة الأشياء التي تحيط بها من العنكبوت، والأصوات المتضاربة، والحفرة التي تراها قبرا، في محاولة منها للانتقام من فكرة الاقتلاع التي مُنيت بها. تدفعها هذه الحالة إلى الهروب من واقعها إلى هناك، ومن ثم تُفعّل فعل الاستعادة، استعادة الماضي بكل ما يحمل من دفء وروح، لتطمئن الذات وقد اعترتها كوابيس بفعل ما تشاهده من أحداث دامية هناك. فعل التشبث بهناك على الرغم من مناظر الإبادة والدماء قدري فكما تقول “من ذا الذي يترك تاريخه لمجرد أن تاريخه صار جريحاً أو وُشي به أَو تمت خديعته أو تم نفيه أو صار مفقوداً أو قضى نحبه أو تم حذفه من الكتب المدرسية!”.

تجربة الاغتراب التي عاشتها ابتسام بركات حاضرة في يوميات سامر محمد إسماعيل المعنونة بـ”المني الأسود”، وهي أيضًا أشبه بنص سردي قصير، عبر مقاطع قصيرة، كل مقطع يحمل رقمًا من (1 – 12)، تغيب عنده فكرة اليوميات، ونظرًا للجُرح السوري، ورحلة التغريبة ينساب السرد كاشفًا عن حجم المعاناة، لذا يغلب على السرد الاسترجاع؛ استرجاع المأساة نفسها منذ تركها، وأثرها عليه، في تبدل الأشياء عنده، وقد صارت لها مسميات مختلفة فالنوم طاولة، والموت كرسي، والحب نوفوتيه للألبسة المحيرة، ولم لا، وهم “يعيشون منذ سنوات في العتمة”، فالضوء الذين يعيشون عليه هو “ضوء احتراقنا” كما يقول. يقارن بين مآله هنا، والمآل الذي فرّ منه وكان مصيره الموت أو الإعدام. في موقعه الجديد تموت الاتجاهات “لا شرق ولا شمال، والأيام لها اسم واحد”.

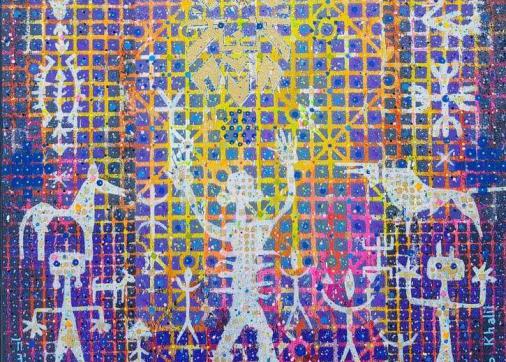

تتجاور يوميات سعيد خطيبي “يوميات عالقة” مع فكرة اليوميات بشكل كبير، على الرغم من أنها كتابة موجهة من آخر، وليست من فعل الذات نفسها، فهو يعلن من البداية أنه كتب اليوميات بناء على مراسلة بينه وبين الشاعر نوري الجراح، ومن ثم هي يوميات مكتوبة تحت تأثير طلب من الشاعر ومدير تحرير المجلة، فاليوميات تالية للاتصال الذي تم بينهما، ومع هنا فهو يلتزم بفكرة اليوميات، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، فيحدد اليوم والساعة، ويكتب تفاصيل كل يوم على حدة، يسجل أول يومية بما حدث بينه وبين الجراح، ثم تتوالى اليوميات ليرصد يومه وما يحدث فيه، من لقاءات مع أصدقاء وكتابة مقالته للجريدة، ومشاركته في ندوة مع طلاب الجامعة عن الأدب وتلقي الأدب، وطقوسه في الكتابة، وعاداته قبل النوم، وما يصله من كتب عن طريق البريد من أصدقائه، أو مراسلاته لأصدقائه، تسجيل دقيق لكل ما يحدث في يومه من مشي ورياضة واستحمام، ومشاهدة أفلام أو الاستماع إلى الموسيقى، أو ترجمة أعمال، بما في ذلك مصادفته لقط في الطريق، وتذكر صديقه الذي نصحه بأن يغير طريقه في حال صادف قطًا أسود، وعدم امتثاله لنصيحة صديقه. وتبضعه من السوبر ماركت. يوميات تكشف مكابدات الكاتب في حياته اليومية، وفي نفس الوقت جهاده للحافظ على وقته الخاصة لممارسة هوايته في القراءة والكتابة.

يوميات ضائعة

يستعيد علي المقري الكاتب اليمني المقيم في باريس “يومياته الضائعة” ويدونها بحروف الهجاء بدءًا اليوميات من نهاية الحروف، حرف الياء، وصولا إلى الألف، يحكي عن كتابته لليوميات دون تشذيب “يوميات تعددت ما بين كتيبات لملاحظات قصيرة أو دفاتر متوسطة الحجم”، وإن كان اكتفى بتسجيل اليوميات ذات الطابع الأدبي. ما يكتبه علي المقري يدخل ضمن سيرة الكتابة، فهو يرصد مراحل كتابته لليوميات، وما حاق بيومياته من ضياع وتبديد، وتلك اليوميات المحفورة في ذاكرته منذ زمن اليمن، ثم ما طرأ عليه من تغيير بعد وصوله باريس.

يذكر غياب مفهوم اليوميات في الكثير من النماذج الواردة، فأشرف أبواليزيد هو الآخر يتجاوز فكرة اليوميات الخاصة، إلى الكتابة عن كتابة اليوميات، فيحكي عن متى يكتب اليوميات، وكيف يدوّن آثار رحلاته بعد عودته منها، هو يصف لنا عاداته في رحلاته، وما الذي يقتنيه منها، ثم ماذا يفعل بهذه المقتنيات، وذكرياته مع أناس قابلهم في رحلاته المتعددة.

لا يختلف كثيرًا محمد العامري في نصه “العين تكتب” عن المقري في مخالفة شكل اليوميات، فهو يقدم نصًا سرديًّا، أشبه بتأملات وعلاقته بالروائح والأجساد، يقسم النص إلى مقاطع مرقمة (من 1 إلى 13). المقاطع تتصل ببعضها عبر لعبة الشاي والقهوة، وتأثيراتهما الصباحية، ويوميات صناعة القهوة، وطريقته الخاصة في صنعها، وطريقة احتسائها، وأماكنها التي ترتبط بالعشاق “حيث ترمم القهوة برغوتها صدود العشاق، وتمنحهم أحلامًا بفنجانها المقلوب، يقرؤون أحلامهم في حزوز الخزف“، النص يتتبع سيرة الروائح من رائحة الشاي بالنعناع إلى رائحة القهوة الصباحية التي تمنحه خيالا لامرأة تصحو من النوم طازجة، ثم رائحة الأعشاب. ولبان الدكر والحناء، إلى رائحة الأجساد، وخاصة أجساد السودانيات “اللاتي يمتلكن الأجساد العالية، فتخالك أمام نحت ملون طري يتحرك برشاقته بين مسارات الأمكنة الضيقة”. نص مفعم بالروائح وعبقها وتأثيره على النفس، يذكرنا بنص “العطر” (1985)لباتريك زوسكيند. يغلب على النص في أجزائه الأخيرة الطابع الرحلي، حيث يغلب الطابع الرحلي على السرد، فيسرد عن رحلات قام بها إلى السودان، وأفريقيا وطبريا وغيرها من أماكن وقع أسيرًا للروائح التي طاردته. نفس الشيء يتقاطع معه خليل النعيمي في نصه “تحت أقدام الهيمالايا” مع النصوص الرحلية، بكل تأكيد الرحلة تتماس مع اليوميات في ذكر تفاصيل الأماكن، وتسجيل التواريخ، وهو ما يحرص عليه النعيمي مع بداية نصه حيث يسجل زمن وصوله إلى الهيمالايا في «كاتماندو» عاصمة «النيبال» بالمساء، لكن دون أن يحدد تاريخًا لهذه الرحلة، ويتكرر التحديد الزمني عبر مفردتي النهار والصباح، يصف عبرهما ما يقوم به من رحلات داخل المكان، فيصحبنا بعين روائي ورحالة في ذات الوقت إلى كل ما تقع عليه عينه، من معابد كمعبد القرود وأساطيره، ومعبد سنجا دوربار، وبودا الكبير، والأسواق، والأماكن التاريخية كالقصور، وغيرها.

سردية الاغتراب

كسر ثيمة اليوميات يتحقق مع نص عارف حمزة بـ“ماذا أفعل هنا؟” حيث يخالف جوهر اليوميات، وتنداح تفاصيل الرحلة القهرية إلى بلاد اللجوء في سرد ذاتي خالص، يمكن أن تندرج سردية عارف حمزة تحت عنوان “سردية الاغتراب“، فالراوي يتأمل وجوده في منفاه هربًا من جحيم الموت السوري إبّان حكم المخلوع بشار، ويقارن بين حاله وحال الطلاب الذين جاؤوا للدراسة، ثمة مراجعة لموقفه من الهجرة والهرب بأسرته بعيدًا عن الحرب، وهذه الفكرة تتماس مع هدف اليوميات التي تهدف إلى المراجعة أحيانًا وتأمّل الذات ومآلاتها، خاصة بعدما تجرد من هويته كمواطن أصلاني في بلده، إلى لاجئ في بلد الملجأ، يعيش على أموال الضرائب، يجبر على العمل في مهن لا يفهم فيها شيئا. يفقد التواصل مع الآخر لغياب اللغة.

فيرصد لنا واقع اللاجئ، وما يتعرض له من انتهاكات آدمية، بدءًا من وقوعه فريسة في يد المهربين، مرورًا بما يلاقيه من إهانات وضرب قد يصل إلى حرق الكامبات التي يعيشون فيها، أو الوقوف في طابور لتناول الطعام، أو ما يتعرض له من تهديد من آخرين لا يعرفهم، تتقاطع مع سردية الاغتراب ذكريات الماضي المفقود، والحياة التي كان يعيشها وسط العائلة، ذكريات عن المدرسة وعن الجامعة وعن الأصدقاء، لكن مع هذه التقاطعات لا يحضر الماضي الزاهي على طول الخط، فثمة ماضٍ أسود لا يقل سوادًا عمّا يعيشه في بلاد اللجوء، حيث الإهانات من قادة التدريب. يرصد الراوي تفاصيل الحياة اليومية في اللجوء، وما يعانيه اللاجئ من إهانات وتحرشات قد تصل إلى تشويه الوجه، ورحلة انتظار العائلة للمّ الشمل، وما يحيط بها من إجراءات وتحاليل طبية، وحالات انسلاخ الهوية سواء أكانت الدينية بتغيير الديانة، أو العرقية بالتخلي عن جنسيته الأم لصالح جنسية بلد اللجوء للحصول على امتيازات المواطن ابن البلد، أو للشعور بالتحرر من قهر قديم لا يد له فيه، صور تطّرد عن حالات الامتهان التي يعيشها اللاجئ حتى لو صور البعض أنهم يعيشون في جنان بما ينشرونه من صورة أو ما يكتبونه من بوستات على صفحاتهم، فالواقع يقول إنهم هربوا من جحيم إلى جحيم لا يقل عنه بؤسًا.

يتقاطع نص سعد القرش “صيف آخر مختلف: قهوة ستراند 2024” مع كتابة الذات، الشكل الوحيد المستعار من اليوميات هو بنية النص، القائم على يومين متباعدين زمنيا لكن الرابط هو الأشخاص وإن تبدلت بهم السبل والمصائر؛ الأول يوم لقاء صديقة الجامعة – حنان حماد – التي كانت بمثابة المحفز للذاكرة كي يستعيد اقتطاعات من سيرته، وسيرة الوطن، وما يعانيه من غلاء وقمع، وبيروقراطية، ويوم آخر موغل في القدم كان التقاها فيه قبل ذهابها إلى أميركا. فالزمن الحاضر الذي هو سمة اليوميات متجسد في لحظة لقاء الصديقة الغائبة في مقهى ستراند، وهو محدد بصيف 2024، ولكن يتوقف الزمن الحاضر ليبدأ الزمن الماضي في الحضور، يستعيد سعد القرش اقتطاعات من سيرته الشخصية، كطالب في المدرسة، ثم طالب في الجامعة وعلاقته بأساتذته وككاتب ورحلته في الكتابة، ومشاغباته التي لم ترُقْ لأستاذه فسخر منه في محاضرته دون أن يحدد اسم من أمدّه بالمقالات، وتحضر الطفولة المحرومة وهي ما دفعته لأن يعمل في سن السادسة بستة قروش في تنقية دودة القطن، وهي الحالة التي تمتد معه إلى الجامعة فيخشى أن يعزم من أصدقائه، حتى لا يرد العزومة، أو ينسحب من تسجيل اسمه في رحلة لأن ثمنها أكبر من قدراته. أو تواصله مع سمير سرحان كي يوفر له المعجم الوسيط لأنه لا يملك ثمنه.

استعادة الذات لا تأتي منفصلة عن سير ذوات أخرى كأمل دنقل وماركيز، ويحيى الطاهر عبدالله، يستعير سيرة المساتير، لتقاطع وتشابهه ذاته معهم في الكبرياء الذي حذرته من أمه الأمية، وهو الجرثومة التي حذره منها عبدالوهاب مطاوع، إلا أنه أنهى وصيته بأنه سيصل في النهاية، وبالفعل وصل وصار الكاتب سعد القرش، ورئيس تحرير مجلة الهلال سابقًا. يومان فارقان في حياته بمثابة نواة لسيرة ذاتية مفعمة بالشجن والأسى على واقع ثقافي وسياسي مهترئ.

محمد أبوزيد يغرد منفردًا ويكتب عن الشعر ودوره، يسعى إلى إحياء مجد الشعر، لأنه وحده هو القادر على تسجيل اللحظات المنسية، فيكتب عن يوميات الموت، فيلتقط شذرات من شعراء سجلوا هذه اللحظة الجليلة كمالك بن الريب، الذي لم يلتفت له التاريخ إلا بعد هذه الالتقاطة البارعة لحدث مأساوي بامتياز، إلا أنه أدخله التاريخ من أوسع أبوابه، يتتبع يوميات الموت عند عنترة وهو يرثي الملك زهير بن جذيمة، ويحوله إلى فوضى كونية تتهاوى فيها النجوم ويخسف القمر، يتكرر الأمر مع امرؤ القيس الذي توقف عند قبر امرأة، وأنشد أبياته التي يرددها الجميع. المشترك الجامع هو الشعر، واللحظة التي توقف عندها الشعر هي يوميات الموت. ومرجع هذا كما يقول لأن الشعر هو “الذي يعيد صياغة العالم، ليكتب سيرة جديدة له، قد لا تكون مطابقة لما نراه، لأن نظارات الشعر ترى ما لا نراه، قد لا يروي ما سمعناه، لأن أذناه تلتقطان ما لا نسمعه”.

ومن هذا المنطلق لقوة الكلمة الشعرية، وقدرتها على صياغة الأشياء بمنطوقها الخاص، الذي يخالف الأعراف السائدة، أو المأمول، يعترف بأنه يكتب النوعين؛ الرواية والشعر. ويقدم تعريفه الخاص بالشعر وكذلك الرواية، فإذا كانت الرواية “قد تكون لعبة البازل” فإن الشعر “هو سيرة كل قطعة في هذه اللعبة، منذ خلقت ورحلتها من يد إلى يد” وهو تعريف جديد يعطي للشعر رونقه وبهاؤه؛ فالشعر هو ليس ديوان العرب وفقط، بل هو ديوان الإنسانية، ومن ثم كما يقول لا حاجة إلى كتابة يومياته، فدواوينه التسعة يرى فيها التاريخ الحقيقي والسري والذي لم يكتب، بمعنى أوضح، يرى أمامه “التاريخ كما يجب أن يروى“.

في الأخير، نحن مع فن أدبي رفيع له جذوره في التراث العربي الإسلامي، على غلاف ما ردّد نقاد الغرب، فجذوره متحققة في كتابات الكُتّاب العرب المسلمين والنموذج البازغ هو ابن البنّاء الحنبلي الذي قدّم يوميات ضافية، وغيره ، ومن ثمّ يحتاج إلى إعادة قراءة، واستكشاف لسماته الأسلوبية والشكلية وخطابه الأدبي، والتوقف عند أهم رواده، وتوثيق نصوصهم، بكل تأكيد في محاولات جادّة ظهرت مؤخرًا اهتمت بهذا النوع مثل ما فعل صدوق نورالدين وما يكتبه كمال الرياحي وجليلة الطريطر بترجمتها كتاب “اليوميات الخاصة” للباحثة الفرنسية بياترس ديدياي، والباحثة نجوى عمامي، إلا أن معظم هذه المحاولات تركز على نصوص فردية كيوميات الشابي أو نصوص لكتاب مغاربة كما فعل صدوق نورالدين في دراسته “الذات والعالم” فقد اقتصرها على أربعة كتاب مغاربة هم: محمد خيرالدين، محمد شكري، عبداللطيف اللعبي وعبدالله العروي، أقصد دراسة شاملة تسعى إلى تأصيل هذا الفن وبيان سماته، ودراسة أسباب لجوء الكثير من المؤرخين والرحالة إلى تسجيل يومياتهم، وعلاقته بالأجناس الكتابية الأخرى كالسيرة الذاتية والمذكرات والرسائل وأدب الرحلة.

***************

الهوامش:

[1]. للمزيد من التفاصيل حول الأطروحات التي تناولت هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى: رشيد يحياوي: “مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية“، دار إفريقيا الشرق، المغرب، ط ثانية، 1994.

[2]. محمد آيت ميهوب: “الرواية السير ذاتية في الأدب العربي المعاصر“، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن، ط أولى، 2016، ص 31.

[3]. أوستن وارين، ورينيه ويليك: “نظرية الأدب“، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، دمشق، د.ت، ص 308.

[4]. هانس روبيرت ياوس: “جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي“، تقديم وترجمة: رشيد بنحدو، منشورات الاختلاف، ومنشورات ضفاف، دار الأمان، كلمة،تونس – الرباط – الجزائر، ط أولى، 2016، ص 55.

[5]. فيليب لوجون: “السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي” ترجمة وتقديم: عمر حلّي، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، ط أولى 1994، ص 29.

[6]. يشير جورج ماي في “السيرة الذاتية” إلى التداخلات بين السيرة الذاتية والأجناس القريبة منها كالمذكرات، وكتب الوقائع، واليوميات الخاصة، والسيرة، والرواية”، وإن كان يبدي فروقًا ملحوظة بين الأجناس، وفي أحيان يشير إلى انعدام الحدود الفاصلة بين الجنسين، على نحو ما رأى في تفرقته بين السيرة الذاتية والمذكرات فيقول “يندر ألا تطفو على سطح ذاكرة (أيّ مؤلف السيرة الذاتية) الأحداث العامة التي كان عاشها، بحيث يضطلع أحيانًا في ما يكتب بدور المدوّن لتلك الأحداث، وإن لم يكن متعمدًا” (ص: 191)، ومرة ثانية يشير إلى تسرب بعض الأجناس داخل السيرة الذاتية على نحو اليوميات الخاصة، حيث تستعير السيرة الذاتية اليوميات الخاصة، راجع: جورج ماي: “السيرة الذاتية“، تعريب: محمد القاضي، وعبد الله صولة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 223.

[7]. يعد كتاب صدوق نورالدين، الذات والعالم: دراسة في يوميات عبدالله العروي، محمد شكري، محمد خيرالدين، وعبداللطيف اللعبي، واحدًا من المحاولات الرائدة في الدراسات النقدية العربية، التي درست اليوميات فنيًّا، وإن كان قصره على الأدب المغرب فقط. دار أكورا للنشر والتوزيع، طنجة، المغرب، 2020، وقد صدر مؤخرًا كتاب، أصله رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة التونسية عن اليوميات للباحثة نجوى عمامي بعنوان “اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث“، دار خريف. بالإضافة إلى مقالات كتبها كمال الرياحي عن اليوميات في موقع ضفة ثالثة.

[8]. لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية” (عربي – إنجليزي – فرنسي) بيروت: مكتبة لبنان – ناشرون، دار النهار للنشر، ط أولى، 2002)، ص 179.

[9]. جورج مقدسي: “ملاحظات على اليوميات في الكتابة التاريخية الإسلامية“، ترجمة: أحمد العدوي، ضمن كتاب: “يوميات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري تعليقات ابن البناء الحنبلي لحوادث عصر”، ترجمة: أحمد العدوي، (القاهرة: دار مدارات للأبحاث والنشرـ ط 1، 2019)، ص 222.

[10]. كمال الرياحي. اليوميات أسلوب حياة. موقع ضفة ثالثة، بتاريخ: 20 سبتمبر 2017، تاريخ الدخول على الموقع: الجمعة 16 ديسمبر 2022، الساعة 8:45 صباحًا. https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2017/9/17/اليوميات-أسلوب-حياة

[11]. ماي، “السيرة الذاتية، ص 227.

[12]. ماي، “السيرة الذاتية، ص 227.

[13]. جورج مقدسي، ملاحظات على اليوميات..، ص 222.

[14] . الجدير بالذكر أنه قبل اكتشاف شذرة ابن البناء كان يعتقد أن القاضي الفاضل البيساني (529 – 596 هـ / 1135 – 1200 م) وزير صلاح الدين الأيوبي هو صاحب أقدم يوميات، وكانت الاقتباسات منها توضع تحت مسمى مياومات muyawamat وهي لفظة تعني يومياتdiary أو بصفة أعم “الأخبار المتجددة لسنة كذا”. راجع مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 228.

[15]. مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 233.

[16]. مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 253.

[17]. أورهان باموق، ألوان أخرى “قصة جديدة ومقالات”، ترجمة: سحر توفيق (القاهرة، دار الشروق، ط 1، 2009)، ص 222.

[18]. معظم من كتبوا يوميات، نجد في كتاباتهم مساحات بيضاء، أو فضاءات زمنية غائبة، فتسجيل اليوميات لا يأتي بصفة يومية، وهو ما يعني أنه يأتي لحاجة داخلية/نفسيه لكاتبها. لو تأملنا يوميات تولستوي سنلاحظ قفزات زمنية في التسجيل، هناك فترات غائبة، “ليف تولستوي: “اليوميات”، (ستة مجلدات) ترجمة: يوسف نبيل، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط أولى، 2020.

[19]. معجم المصطلحات الأدبية“، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، ط أولى، 1988، ص 203.

[20]. وضعتُ رسائل سليفيا بلاث ضمن اليوميات؛ لأنها نهجت أثناء كتابتها نهج اليوميات، ففيها تفاصيل يومياتها وحياتها منذ لقائها بالشاعر تيد هيوز، وصولاً إلى مرحلة الألم النفسي الذي سببه لها، واتصالاتها بطبيبتها. راجع، سيلفيا بلاث، رسائل سيلفيا بلاث: 1940 – 1963، ترجمة وتحرير وتقديم: فاطمة نعيمي (الكويت: منشورات تكوين – الكويت، الرافدين، بيروت – لبنان، ط أولى، سبتمبر/ أيلول 2019).

[21] . أناييس نن، اليوميات: مختارات، ترجمة: لطفية الدليمي، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط أولى، 2013)، ص 171.