أسئلة الموت العظيم

للموت في حياة الكائنات، قدر عظيم، بل أكبر من ذلك. فقد خلق الله الكون، وجعل الموت والحياة قرينين. ومع أن الخلق إنشاء من عدم، وفي الإنشاء حياة وسعي وكد واجتهاد، فإن الله جعل الموت أسبق من الحياة" الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ". فالموت حقيقة من حقائق الوجود، وسر من أسراره. التفت إليه الناس على اختلاف أقدراهم من الوعي ومن رقي العقل يحاولون فهمه وتفسيره وتقريبه إلى الطبيعة الإنسانية. قد يكون سعيهم هذا خوفا منه، وهلعا من لقائه. فهم لا يعرفونه ولا يعرفون شكله، ولا يعرفون أين هو؟ ولا متى ينقض على الإنسان فيسلبه الحياة؟ ولا كيف ينقض؟ ولا في أي صورة يبدو حين ينقض؟ وصارت صورته في وعي الإنسان صورة وهمية خارج نطاق الحواس مثل شجرة الزقوم ورؤوس الشياطين" طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ" أو على حد تشبيه امريء القيس" مسنونة زرق" بأنياب أغوال": أَيَقتُلُني وَالمَشرَفِيُّ مُضاجِعي وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِ أَغوالِ.

فرؤوس الشياطين مثل الشيطان صورة وهمية لا تدركها الحواس ولا تعرف معالمها، صورة قبيحة مؤلمة ومخيفة كما تكونت للغول وأنيابها استقرت في الوعي الجمعي للإنسان على اختلاف الأزمان والثقافات. وصورة الموت مثل هذه الصور التي تستقر في الوعي والوجدان ولاتقع في نطاق الحواس. والحضور البليغ للموت في وعي الإنسان دون غيره امتد إلى اللاوعي منبع الصور التي يشكلها الخيال للموت استجابة للظرف النفسي والاجتماعي. ولا نعرف كائنا حيا آخر غير الإنسان شغله الموت وانشغل به لأنه الكائن الوحيد الذي يعي أنه يموت، وأنه في سباق معه على الفوز بالحياة قبل أن يداهمه الموت.

-2-

السؤال الأول:

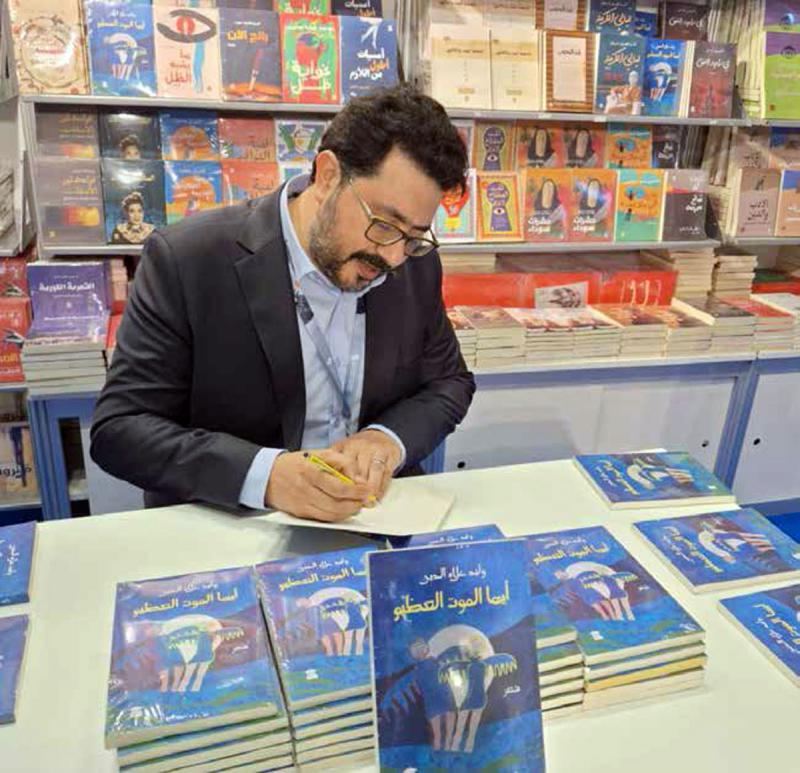

حين كتب وليد علاء الدين اثنتين وعشرين مفردة من الشعر ضمها في كتاب تحت عنوان" أيها الموت العظيم" لم يختر علامة لغوية أخرى من بين المفردات التي وردت في هذا المجموع الشعري مثل" سؤال يوسف" أو" وردة في مزبلة" أو " عشرون صورة للحب" أو" رقصة التاريخ" لتكون عنوانا لكتابه. والحقيقة الجمالية في هذه المفردات الشعرية أن كل مفردة منها ذات علامات لغوية غير مألوفة، وليست من معين المخزون اللغوي التقليدي في الذاكرة، ولا أطرافها من بين حقول دلالية ذات علاقات قريبة إلا في خيال الشاعر ووعيه الجمالي. ف" أذن مدلاة بلا رأس" تكوين نصي سريالي مثل المقابلة المعرفية في" أيها الموت العظيم". فالموت حق مكروه، وشر نعيش معه ونظن أننا نتحاشاه، بما يعن لنا في الحياة من علم وفكر وإبداع وتشييد وعمران يبقى بعد أن ينقض علينا الموت. ولكن وليد علاء الدين شاءت رؤيته أن يكون الموت ذا طابع إنساني عظيم. وهو بلاشك عظيم لما يكتنفه من غموض وما يستقر عنه في وعينا من صور وهمية مخيفة تطاردنا وتطفو على السطح في أصفى أوقات اللذة والمتعة ونحن نظن أننا قد فررنا منه بغياب الوعي كما يقول عمرو بن كلثوم:

وَكَأسٍ قَد شَرِبتُ بِبَعلَبَكَ وَأُخرى في دِمَشقَ وَقاصِرينا

وَإِنّا سَوفَ تُدرِكُنا المَناياَ مُقَدَّرَةً لَنا وَمُقَدَّرينا

فعلى سطح الكأس تطل المنية مقدرة لنا ونحن مقدرون لها. وعظمة الموت لها معنيان الأول: ضخامة الموت بوصفه حدثا كونيا له حرمته في العقل والدين والوجدان. والثاني أن إدراك كنه هذا الموت فاق حدود العقل، ولا سبيل لتصوره إلا بذكر أقرانه من الحقائق العظيمة مثل السماء والأرض والجبال ودوران الليل والنهار. وهي حقائق كونية ملموسة ومرئية ومازال كنهها وأسرارها عصيا على الفهم، وهي مع ذلك تدور مثل كل شيء في الكون له مبتدأ وله مستقر.

هذا الموت العظيم بما له من صور معرفية قارة في الوعي الإنساني، كان له شأن آخر في الوعي الشعري والفكري عند وليد علاء الدين في هذا المجموع الشعري الذي بين أيدينا. فالموت عنده رفيق ورحيم ورشيق. وهذه الصفات تستدعي المقابل الغائب من الصفات وهي العنف والقسوة والثقل. وهذا الاستدعاء هو نفسه ما يقترفه الإنسان في حق الإنسان، وما تقترفه الحضارة المعاصرة ممثلة في وجهها الاستعماري الغشوم الذي يقتل ويسفك وينشر الأوبئة ليبيع أسلحته وتنتعش معامل أبحاثه وتكتظ خزائنه بالثروة، ثم يدين الضحايا باجتياح حقوق الإنسان والتحريض على العنف، وإهدار قيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي، والتمييز العنصري.

والموت في ظل هذه الرؤية خلاص بعيد المنال لأنه لا يأتينا حين نحتاج إليه ويعز علينا أن يكون شافيا أو أن تكون المنايا أماني كما يقول المتنبي:

كَفى بِكَ داءً أَن تَرى المَوتَ شافِيا وَحَسبُ المَنايا أَن يَكُنَّ أَمانِيا

ومع أن الحياة أبهج من الموت، فإن شقاءنا وغربتنا وإخفاقاتنا الدائمة فرديا وجماعيا وإنسانيا تجعل الموت ألطف منها وأقرب إلينا. والتقابل بين صورتي الموت في رؤية وليد علاء رمز لكل التناقضات التي يحياها الإنسان في هذا العصر. ونداءات وليد المتكررة بصيغة واحدة للموت بما استقر في وعينا أو لا وعينا من صفات هي إدانات متكررة للحياة التي نحياها في ظل هذا السقوط الجسيم لقيم الحق والعدل والحرية والمساواة

يا حاصد الأرواح يا جالب الأحزان

يا مفرق الجماعات، يا صانع الجثث

يا مشتت الأحباب، يا مقطع نياط القلوب

يا وحش

يا مجرم

يا سافك الدماء يا ميتم الأطفال

يا صانع الثكالى والأيامى واليتامى

يا قاتل

فالموت بكل هذه الصفات أرق وألطف من جرائم هذا الزمن الذي نعيش فيه:

أيها الموت

كن شفيقا

ربما رأينا في ظلك

كل ما لم ترنا الحياة مرة

فتكون أنت الحياة

..............

أيها الموت

لا تسمع لهم. قم بواجبك

فكن أبانا بحق

حقق أحلامنا وعد

ضمنا بصدق كما ينبغي لأب.

لقد تحول الموت إلى رفيق وتحولت نداءات وليد إلى رجاء واستعطاف للموت أن يكون رشيقا، كما تحول وعي الشاعر بالموت بعد كل ما تقدم إلى خوف على الموت منا وليس خوفا منه علينا. فأسبغ عليه صفة الصديق الذي يناديه صديقه للقيام بعبء أكبر مما يحتمل:

أيها الموت

كن رشيقا

فقد حرمتنا الحياة من رقصة تليق

فلا تبخل بها

يا صديقي: أعرف أنك حزين

وربما اختمار الحزن في قلبك

أورثك الغضب

لكن لا تنتظر منهم أن يحبوك

ثم يدفع عن الموت كل ما اتهم به مثل:

من قال إن الموت وحش

من قال إن الموت جامع جثث يهوى التجول في المقابر

من في الأصل قال

إن الموت قاتل

الموت لا يقتلنا

الموت رحيم

يستقبل أرواحنا بعد أن ضاقت بها الحياة

ثم يلتفت التفاتة عطف وتعاطف مع الموت الصديق الذي لا يقتلنا بل قتلتنا الحياة:

يا صديقي:

كلنا نحمل ذنبك

وأنت الوحيد الذي لا تعاقبنا بذنب

أيها الموت العظيم

يا جامع الأرواح من فساد الأمكنة

كما يجمع الأزهار طفل عاشق

كيف احتملت كل هذا القتل؟

سؤال محمل بكل علامات التعجب والغرابة. فكل هذه الدماء، وجثث القتلى والضحايا هي أفعالنا القبيحة التي نلصقها بالموت ليكون شريرا وحشا مجرما قاتلا، ثم نرجوه أن يكون رفيقا رشيقا رحيما بنا:

نعرف أننا بلا عقول

مجرد آلات تجتر الصور والأفكار.

أضاعنا أجدادنا ونحن أضعناهم

وبتنا بلا أب ولا جد

نعيد اجترار الأفكار وندعيها

نمعن في صنع نسل

نبصق أفكارنا في نسغه

نسقيها، نظللها، ننسقها، نضبط نموها ونعبدها

ثم نقتل من أجلها

نقتل ونقتل ونقتل

-3-

السؤال الثاني

ومن ثم فنحن أمام صورتين معرفيتين متقابلتين للموت: صورة الوعي القائم، وصورة الوعي الممكن. ومن تقابل هاتين الصورتين نهضت رؤية الشاعر-في كتابه هذا-التي تجسدت في معزوفات منفردة، هي نصوصه. كل معزوفة تشكل تقابلا معرفيا وجماليا. ولذاك تولدت الأسئلة التي هي الغاية الكبرى من هذا اللون من الكتابة. ولعل ثاني هذه الأسئلة سؤال عما يقدمه الشاعر من شعر لم يصفه بصفة من الصفات. فالغلاف يعلوه نصان أحدهما اسم الكاتب، والثاني اسم المكتوب. وفي مساحة قاتمة اللون أقصى اليمين من الثلث الأخير من الغلاف، تجد كلمة صغيرة بلون أبيض في هذا القتام هي كلمة "شعر" كلمة نكرة بينها وبين اسم الكاتب مسافة بعيدة مقصودة وليست اعتباطية ولا من وحي مصمم الغلاف بما يعني ابتعاد الكاتب عن المكتوب وعن تحقيق ماهيته: أهو شعر أم ماذا؟ والعلاقة بين الكاتب والمكتوب ليس فيها إلا الشك وتفكيك اليقين عن الكتابة عموما وعن الشعر خصوصا. ومرد ذلك أن الواقع الاجتماعي عندنا في اتصاله اللامحدود بالواقع الاجتماعي الإنساني العالمي، وما أفرزه من علم ومعرفة وفنون وفكر وتكنولوجيا قد حاصر الإنسان كما حاصر وجوده وجعله شيئا ضمن منظومات الأشياء الاستهلاكية التي تقهرنا وتنقلنا من دائرة الوعي بالذات والتاريخ إلى دوائر الاغتراب الوجودي والروحي. فتبدد اليقين وتفككت الأشكال ومنها الأشكال الفنية للكتابة وعلى رأسها الشعر.

فإذا كان الشعر شكلا هندسيا موروثا ذا بناء معروف سلفا يدخله الشاعر بما يمتلك من أدوات الكتابة الشعرية، وتبدو فيه فحولة الشاعر التي تجعله في مصاف أمثاله من الشعراء المعدودين، فإن هذا البناء كان نتاج بناء اجتماعي تراتبي يحفظ لكل متلق قدره وموقعه في ظل مراعاة مقتضيات الأحوال التي لم تكن إلا مراعاة حال من يرعي ومن ينفق ومن يحكم ومن يقيم. ففردية الشاعر في هذا الشكل تقابل فردية هذا الراعي الذي يبسط ظله على عقول المتلقين للشعر في مجلسه. فالشاعر صائغ للقيم التي اتفقت عليها الجماعة ومراع للقيم اللغوية والعلاقات الدلالية التي هي أس التواصل بينه وبين من يخاطبهم. واللغة انعكاس لتراتبية الوجود الخارجي، والعلاقة بينها وبين الخيال هي التي يقررها العقل الذي يحافظ على العلاقات والنسب القائمة بين الكائنات كلها من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك.

هذا اللون من الكتابة الشعرية، كان مريحا للمتلقي الذي يجد مبتغاه فيما يسمع ويعي، ومريحا للمبدع الذي يسلط كل قدراته على اللغة بما تتيح له من أساليب، لتكوين نسيج لغوي يبهر ويمتع ويطرب. فهناك اتفاق ضمني بين كل الأطراف على النموذج الشعري الذي يقدمه الشاعر ويتلقاه المتلقون بارتياح. وفي هذا السياق، تكون تقاليد الكتابة الشعرية مثل التقاليد الاجتماعية، تقاليد مرعية، ومتصلة ودائمة لقدرتها على تقديم شعر يعرفه الشاعر قبل أن يكتب وينتظره المتلقي في ظل ألفة افق التوقع. فليلى هي هند، وهند هي بثينة وكل غانية هند كما قال أبوتمام. والفارق بين هذه وتلك فارق ضئيل يكمن في بعض التفاصيل التي تجعل المرأة متمنعة أو مترخصة. فدور الشاعر في هذا السياق المعرفي والاجتماعي أن يترجم أشواق الجماعة وتطلعاتها ويؤكد قيمها وتراتبياتها التاريخية ويقل التفاته إلى صوته الفردي والتعبير عنه. وظل هذا النموذج الشعري حاضرا بقوة فيما يعرف بسطوة التقاليد الشعرية حتى بعد أن حدثت تحولات اجتماعية وفكرية وثقافية جعلت الشعر تعبيرا عن الوجدان الفردي الذي انشغل بهمومه عن الهم العام. وظل الشاعر متقسما بين الولاء للتاريخ وقيمه والولاء لذاته وتطلعاته التي تتماس مع تطلعات جماعته ومجتمعه.

والعلاقة بين الكاتب والمكتوب عند وليد علاء الدين علاقة ريبة وتوجس وحذر وتوتر. فالشعر بوصفه معنى جماليا كامن في النفس وفي كل ما هو موجود خارجها، وليس له وجود سابق في التقاليد الشعرية، ولا في التقاليد الاجتماعية، ولا في الأعراف المرعية، ولا في التاريخ الماضي، او الحاضر. والشاعر حين يشرع في الكتابة لا يدرك إلا لحظة البدء التي قد تنتهي به إلى شكل شعري ما يعرفه أو لا يعرفه. فالشاعر ينهج نهجه الشعري على غير مثال في الماضي أو الحاضر. والكتابة هي خلاصه من ضبابية الرؤية واضطراب الواقع بكل مستوياته الذاتية والموضوعية. لذلك نجد في هذا المجموع الشعري الذي يقدمه وليد علاء الدين نصوصا من الكتابة فيها من روح الشعر لغته، ومن فنون الحكي، سرديتها. وهذه النصوص كل منها لا يشبه الآخر ولا يعرفه. فالشكل الشعري متحول متغير متسع لفنون أخرى مثل الرسم والسيناريو والنقش والزخرفة. والشاعر لا يعلن رضاه عما يكتب، وهو غير متحقق مما يعالجه من أشكال الكتابة. ولا يستطيع الناقد أن يصف هذا اللون من الكتابة بوصف من الأوصاف كأن يقول هذا شعر التفعيلة الذي يكتبه صلاح عبد الصبور، أو هذا شعر قصيدة النثر كما يكتبه حلمي سالم أو رفعت سلام أو عيد صالح. ويكتفي بالقول بأن هذا شعر وليد علاء الدين لأنه وليد رؤيته المنبثقة من تجربته الجمالية في كتابات أخرى. فهو صحفي يكتب المقالات" واحد مصري-خطاب مفتوح لرئيس مصر2015"، وكاتب مسرحي" العصفورة 2006" وأدب الرحلات "خطوة باتساع الأزرق 2006" وكاتب رواية" الغميضة 2020" وفنان تشكيلي" معرض دوائر الهامش 2024" وبالطبع شاعر له قبل ذلك" تردني لغتي إلي 2004" و "تفسر أعضائها للوقت2010" وناقد أدبي" الكتابة كمعادل للحياة 2015" ووليد رؤيته المتصلة بالواقع الاجتماعي في مصر والمحيط العربي والعالمي وما به من صراعات وإهدار للقيم وحرية الإنسان وحقوقه في حياة آمنة ومستقرة.

-4-

السؤال الثالث

وسؤال الشكل الشعري عند وليد علاء الدين يثير سؤالا أخر عن منبع الشعر عنده. من أين يأتي؟ يعتقد وليد أن الشاعر هو صانع الأحلام في عالم صناعته القتل والتسلي بالأشلاء. ففي صدارة كتابه" أيها الموت العظيم" نجد مقدمة نصية تمثل المفتتح النصي لما يتلوها من نصوص. هذه المقدمة بلا راس ولا علامة دالة عليها. وظيفتها وظيفة دلالية قد تثير شهية القاريء للتعرف عما بعدها، وقد تصده وتثير في عقله الظنون عما تنطوي عليه من إدانة للعالم بكل مستوياته من التقدم أو التخلف. تبدأ هذه المقدمة النصية بداية فيها إشارة إلى نص الوحي الأكبر أعني القرآن الذي يتكون من وحدة نصية صغرى هي الآية ومن وحدة نصية كبرى هي السورة التي يتفاوت طولها بمقدار ما تضم من آيات. وفي الآية وقع النسخ ولم يقع في سورة من السور. والنسخ هو المحو الذي يتلوه الإثبات. وفي نصوصنا وفكرنا هناك علاقة جدلية دائمة بين ما يعرف بالإزاحة، وما يعرف بالإحلال. فكل فكر جديد هو إزاحة لفكر قديم قلت استجابته أو انعدمت لمتطلبات الحياة، وإحلال تفرضه تحديات الواقع الاجتماعي الجديد. والإحلال والإزاحة أشبه تماما بالمحو والإثبات أو ما اصطلح عليه باسم النسخ.

وفي المقدمة النصية التي جاءت تصديرا لكتاب" أيها الموت العظيم" آيتان منسوختان من شعر وليد علاء الدين. يقول:

في شعري آيتان منسوختان

صغتهما قبل اكتمال القمر

بستين ثانية ونصف

ونمت.

وفي النصف الثاني من هذه المقدمة النصية الومضة القصصية تقع المفاجأة:

ثم انتبهت...

رحت أفتش عن ظلهما في أوراقي.

يا ويل شعري

ما هذا الدم المنساب في حديقتي؟

ما كنت أقصد بالدم ... سوى رحيق وردة

ولم أك أعني اقتلوا!

فالتقابل النصي بين النصف الأول والنصف الثاني هو تقابل مداره المفاجأة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق. فالآيتان المنسوختان من شعره محو لواقع مرفوض أو قبح مرذول، وإثبات لواقع جديد يتخلق في آيتين جديدتين تمثلان الحلم في واقع أفضل وعالم أكثر رحمة وإنسانية. والصدمة التي حدثت لم تحدث لهول المفاجأة ولكنها حدثت لأن جدوى الشعر وجدوى الشاعر في هذا العالم كأنها حلم ضبابي أو كابوس ثقيل.

والمفاجأة أو التقابل بين الحلم والواقع من بديهيات الفنون. والفنان بفطرته الفنية مثل فطرة الأطفال قادر على اكتشاف المفارقة بين الاشكال، والمفارقة بين المواقف الاجتماعية والوان الخطاب. ولم تحقق الفلسفة وجودها وتضمن بقاءها منذ القدم حتى الآن وبعد الآن إلا بالدهشة والشك والاغتراب والتواصل. وهذه الأربعة هي منبع التفلسف الذي مداره السؤال البديهي، وهي منبع الفنون التي مدارها المفارقة بين الأشكال والأساليب والصور. والشعر الحق فن منبعه الدهشة ومداره التساؤل. فعندما نندهش من شَيْءٍ نرى فيه غرابة واختلافاً عمّا أَلِفناه، عندها نستفهم عن حقيقته بغية الانتهاء إلى معرفته. الدهشة هنا انفعال يريد أن يعرف لمجرد أن يعرِف.

وتقترب دهشة الشاعر من شك الفيلسوف اقترابا كبيرا. فكلاهما يبحث عن معرفة أولية، وعن يقين مفتقد، أو قلق مؤرق ومستمر للبحث عن معرفة جديدة مصدرها الواقع الاجتماعي عبر تمثلاته في خيال الشاعر ووجدانه. وقد نحا هذا النحو ديكارت حينما جعل الذات محور الوجود وشك في كل شيء وأعاد بناء معرفته على أسس برهانية. ويمكن القول إن ديكارت حينما قال" أنا اشك. انا أفكر. إذن فأنا موجود" فإنه قد أرسى قاعدة معرفية لا في الفلسفة وحدها بل في كل نشاط خلاق. فالشاعر يشك بحثا عن لغة جديدة وصور جديدة تجسيدا لرؤية مغايرة لما هو سائد ومألوف.

والنص الذي كتبه وليد علاء الدين عن القاهرة نص يدعم ما نقول، وهو نص لافت للغاية. فالقاهرة هي أم التاريخ. وهي المكان الذي اجتمعت فيه كل الحضارات التاريخية الكبرى. وهي التي تتجاور فيها كل الأزمنة مع أنها متعاقبة، وهي التي امتزجت فيها كل اللغات والأعراق والأديان. وهي الحاضرة في وعي الشعراء دوما، ووعي الكتاب. والشعر في هذا النص منبعه الدهشة والشك والتساؤل. فرأس النص" قاهرة الغريب. قاهرة الدهشة" إعلان في مكان سام يشير إلى نوع المعرفة الجمالية المبنية على الغرابة والدهشة:

فالغريب يرى مالا يراه القريب

القرب قاتل الدهشة، وصانع الألفة

الألفة مفسدة الروح. صنو الخمول.

والقاهرة على الرغم من تمددها في أعماق الزمان قد تكون مبعث الألفة التي هي صنو الخمول ومفسدة الروح. ولايبدد هذه الألفة إلا الشك والدهشة. ولا يمتلك هذا الشك وهذه الدهشة إلا عاشق شاعر، أو شاعر عاشق يحرق روحه الاغتراب، ولا يعيد إليه وهجه الإنساني إلا العشق. فالعشق اكتشاف وجود جديد ومختلف في المعشوق. هكذا حال العشق وحال العشاق:

لا تهب القاهرة أسرارها سوى لغريب

من فرط الدهشة، يضرب بعصاه كالاعمى

فيصيب منها ما يصيب.

والقاهرة من فرط الدهشة (تحتاج إلى فنان كي يعشقها) و(عاشق كي يفهمها) فالعشق سبيل الوصول، ومعراج العرفان. والقاهرة معشوقة عبر التاريخ:

ابنة البربر وسيدتهم

صنيعة العرب وفاتنتهم.

شقيقة الرومان واليونان وساحرتهم.

سيدة الترك والشراكسة وصانعتهم.

فريدة الزمان ودرة المكان.

...............

القاهرة عروس التاريخ

أسيرة الزمان

تنتظر يدا حانية تفك أسرها.

هذه القاهرة عروس التاريخ، كثيرة العشاق، محملة بأوزارها والعاشق وحده يحمل عنها أوزارها ويغفر ذنوبها:

ذنوب القاهرة لا يغفرها سوى إله أو مجنون

وسحرها لا يدركه إلا عاشق أو مفتون

وذنوبنا تجاهها لا يغفرها سواها

فالقاريء يواجه في هذا الشعر نسقا معرفيا قوامه كسر الألفة، اعتمادا على الغرابة والدهشة وهما من ثمار حديقة الشك الذي يعد منبع الأسئلة والقلق الدائم. وقد اعتمد الشاعر علاقة العشق التي طرفاها عاشق مغترب، ومعشوق تاريخي مألوف. وقد أثمرت هذه العلاقة ثمارا كثيرة هي عدد كبير من الصور غير المألوفة عن المعشوق نسوق بعضا منها:

-1-

شوارع القاهرة ليست سوى مرايا

ليست ككل المرايا تعكس ما يرى

لكنها تواري ما لايرى

ولا يعرف كنهها سوى الغريب.

-2-

وما القاهرة

سوى نغمتين من ناي تنظمهما دفقة حجر في حبل مسبحة

لا الدفقة ينبغي لها أن تسبق النغم

ولا النغم بسابق دفق الحجر.

-3-

القاهرة عينا طفل باك

وقلب مراهق حائر

وروح امرأة وقفت على أعتاب الأنوثة قبل دقيقتين، فخشيت أن تغادرها

-4-

القاهرة كف قاتل

وأصابع لص مخاتل

ووجه شحاذ بلا ضمير

وثدي امرأة نافر العطاء

وفرشاة رسام لايعرف الكلل

ولا تنفد ألوانه، ولو نفد النيل المهيب.

ومرد كل هذه الصور المتقابلة وغيرها في رؤية الشاعر هو هذا السؤال

ما الذي يمنح المدن أرواحها؟

البيوت والعمائر والشوارع؟ أم البشر؟ أم إنه الوقت؟

إنه الوقت خمار المدن.

يعتق ظلال البشر في دنان الأمكنة.

تفوح روائحها فتنتشر الألفة في السماء

يهيم البشر مستنشقين روائح أسلافهم

فيسقطون تباعا في سلال الزمان صاحب حانة الوقت العتيد

له كف بسبحة، وأخرى بناي من قصب.

ولما كان الشعر عند وليد علاء الدين منبعه الدهشة والشك، فإن الخيال الشعري خيال مفارق فيما يراه ويكونه من صور هي ضد الألفة والاعتياد. فصور العشق التي قدمنا جزء منها صور ذات روح إنساني وبعد تاريخي. هي لا تفارق الوقت ولا الواقع الاجتماعي وهي ذات نسب عريق بالعمق التاريخي للقاهرة أو للمعشوقة التي صورها العاشق وأحب كل صورها التي تمثل كل وجوهها. فشوارعها مرايا (ليست ككل المرايا تعكس ما يرى. لكنها تواري ما لايرى، ولا يعرف كنهها سوى الغريب.) وهي (عينا طفل باك) و(وقلب مراهق حائر) و(وروح امرأة وقفت على أعتاب الانوثة) وهي (كف قاتل، وأصابع لص محتال، ووجه شحاذ بلا ضمير، وثدي امرأة نافر العطاء) فالطفل والمراهق والمرأة والشحاذ واللص صور بشرية غير مثالية ولا مفارقة للواقع الاجتماعي الذي تعيشه القاهرة وهي وجه من الوجوه التي لا تحجب الوجه الآخر. فهي (فرشاة رسام لا يصيبه الكلال ولا تنفد ألوانه ولو نفد النيل) وهي (نغمتان لناي) في تجاوبه المتسق مع دفقة الحجر في حبل المسبحة. وهي في كل ذلك وليدة اختمار الوقت في (دنان الأمكنة) فالخيال رهين اختمار الوقت: وقت اللحظة و"الوقت العتيد". ووظيفة الخيال هنا ليست وظيفة استعادية ولا تكرارية ولا تسجيلية، بل ابتكارية معرفية. ومن أهم وظائف الفن تقديم المعرفة الفنية التي تختلف عن المعرفة العلمية التي هي معرفة الشيء بما هو، وعن المعرفة الفلسفية التي هي معرفة الشيء في ذاته وبذاته، وعن المعرفة الدينية التي معرفة الشيء كما قيل عنه. فالمعرفة الفنية معرفة جمالية تكتشف العلاقات الجديدة وتغير من نمط العلاقات القائمة وتقرأ الوقائع من منظور تفسيري يمليه منطق الصورة والأدوار والعلاقات. إنها معرفة الدهشة وعناق الوقت وتقطير اللذة والمتعة.

-5-

السؤال الرابع

والحديث عن منبع الشعر يتصل بالحديث عن الشعر ذاته كما قدمه وليد علاء الدين. فمن بين نصوص كتابه (أيها الموت العظيم) نص أراد له الشاعر أن يكون خاتمة نصوصه وأكبرها وأقدرها على إثارة سؤال عبر كل الأزمنة وهو سؤال ما الشعر وما جدوى أن نكتبه؟ وبالطبع لم يكن من أرب الشاعر أن يحاكي الفلاسفة ولا نقاد الشعر التاريخيين الذين اقتربوا من هذا السؤال وقدموا إجابات لم يزعموا أبدا أنها إجابات أخيرة أو نهائية. وحقيقة الأمر أن النقاد والفلاسفة وشراح الشعر على امتداد تاريخ نظرية الأدب لم ينفردوا وحدهم بتفسير ما هو الشعر ولا ما جدواه، بل كان كبار الشعراء في تاريخنا الأدبي ذوي آراء ونصوص تفسر ما هو الشعر أمثال أبي تمام وابن الرومي ومهيار الديلمي وأبي العلاء وابن خفاجة الأندلسي.

والنص الذي قدمه وليد علاء الدين لم يكن من نصوص النقد ولا من نصوص الفلاسفة، ولكنه نص من نصوص الشعر جعله كله ترجمة لقلقه المعرفي، ونقدا لما هو متواتر عن الشعر، وإدانة لما استقر عليه مفهوم الشعر في حياتنا الثقافية المعاصرة. وحين نقول إنه نص من نصوص الشعر، فقد دخلنا فورا إلى منطقة وسطى هي منطقة السؤال في صورته العقلية الحائرة، ومنطقة لغة الشعر وهي المجاز والصور. ولا تنتظر من نص بياني جمع بين التأمل العقلي والتعبير الشعري أن يكون على مراد فهمك المنطقي وأنت في حالة من الاسترخاء العقلي. فالقاريء مدعو إلى الفهم وإلى المتعة، ومدعو إلى ترتيب انتقالات الخيال وتوتراته إذا أراد أن يكتب عن المسائل التي يثيرها الكاتب في ثوب عقلي ظاهريا، وثوب خيالي هو جوهر كتابة الشعر.

هذا النص الذي نعنيه هو" سؤال يوسف" ويوسف هذا ليس النبي الذي آتاه الله نعمة تأويل الأحاديث، ولكنه يوسف الفتى الصغير الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاما هو ابن الشاعر. ذلك الطفل الذي بده أباه بقوله" أنا لا أحب الشعر" وحب الشعر أو النفور منه تجربة فردية متصلة بمواقفنا التي رسمها لنا معلمونا أو ذوونا أو من يقودون الرأي العام. وحب الشعر له صلة بحب ما يشبع حواسنا ويشبع ذوقنا. ولذلك ننفر من أشياء كثيرة لم نجربها ولم نصبر على تلقينا لها، أو جربناها وكان لها رد فعل غير مريح لعواطفنا أو عقولنا. يتساوى في ذلك الشعر مع كل الفنون ومع كل ما له صلة بالمعرفة والتذوق. ولذلك لم ينكر الشاعر على ابنه هذا الرفض للشعر وللشعراء، بل رأى أننا نرتكب حماقة حين نقنع أبناءنا بما نحب أو بما نكره من الأذواق تحت زعم أن هذا لذيذ وعليك أن تقبله لأني أعرف أنه لذيذ. وساق لابنه مثالا للتدليل على ما يقول وهو الشاعر الذي شبه وجه حبيبته بحبة المانجو. واختلف المتلقون حول هذا التشبيه اختلافا بعيدا يصور موقع كل متلق من فهم الشعر ودور الخيال في ابتكار الصور ومدى ابتعاده عن الواقع وقدرته على إعادة تكوينه.

وسؤال يوسف الذي يكره الشعر لم يكن السؤال المحوري في هذا النص المسمى بهذا الاسم ولكنه كان نهاية سلسلة الأسئلة التي بدأت بالسؤال عن علة كتابة الشعر وهو سؤال متعلق بحيرة أكبر يعانيها الشاعر (تكفيني حيرتي في الخلق الأول) لماذا الشعر ولماذا الخلق؟ (أريد إجابة للسؤال: لماذا نكتب الشعر؟ أنت بلاشك تعرف لماذا نكتب الشعر....لماذا جعلتني أكتب الشعر؟ وفي صدارة حديثه مع الله يبلور أسئلته: ما الذي تريده من القصيدة؟ وما الذي تحاول عمله في الشعر؟ وهل لديك مشروع شعري؟

والإجابة ليست يقينية ولكنها احتمالية لأن الشاعر الذي وجه كل هذه الأسئلة إلى الله، يلح أن تكون الإجابة عن طريق الحلم فيرسل الله إليه "الولد القديم الذي تاه منه":" من أين لي بإجابات على هذه التساؤلات الصعبة المعقدة؟ أنت صاحب السر، وجوهر الأمر، فاقض ما أنت قاض."

أرسل لي حلما صافيا كدمعة طفل، أقابل فيه هذا الولد القديم التائه بداخلي لأسأله إن كانت قدمه انزلقت وهو صغير فهوى على أم راسه في قاع بئر خاوية فأصدرت صفيرا مهولا اخترق أذنيه وعشش في قاع جمجمته فصار يرى الأشياء كما لايراها الناس وبات كلما حاول الكلام غمضت صوره عنهم. فقالوا: شاعر! ... فقط أرسله واسمح لنا ببعض الوقت لأعرف منه متى بالضبط ارتكب، ارتكبت هذه الحماقة"

كل هذه التساؤلات نابعة من قاع الحيرة المؤلمة التي جعلته شاعرا لغته غامضة ورؤيته غريبة" ففسد عقله وصار يتحدث بالكناية وينشغل بالصور والموسيقى، ويقارب الأشياء ولا يفصح عنها."

هذا القلق المعرفي قلق مؤرق ينبع من بئر الدهشة، وبحار الشك التي هي منابع الشعر عند وليد علاء الدين. وتنتهي إلى رؤيته العابرة في كل شعره الذي عرفناه له ليحدد في لغة مجازية متلبسة بالسؤال هذه الرؤية " ماذا أقول لهم؟ أأقول هو المس المتوهج من الغريب والمفاجيء والمدهش والخارج عن المألوف والكاذب والمتخفي والموارب والمازج الحقيقة بالخرافة، والمخفي الحقيقة في لغز؟ هل أتحدث عن الشعر باحترام كما ينبغي؟ كيف أصف هذا الكائن الذي يفقد صفته بمجرد التباسه بصفة؟ الشعر ليس موجودا لنصفه. قلت لهم من قبل: الشعر ليس مؤهلا لمخاطبة اللحظات الراهنة. الشعر ليس خطاب عاقل يعظ مجنونا، ولا عارفا يخاطب جاهلا، ولا شيخا يوجه مريديه، ولا خطاب معلم يرشد تلاميذه. إنه خطاب الخيال. خطاب الإيمان بالقدرة على صنع مستقبل يخلو من فساد اللحظة"

هذه الرؤية المجازية الكلية فيها من حدس الشاعر قدر ما فيها من عقل الفيلسوف. وكلاهما تحركه الدهشة ضد الألفة والاعتياد. فالشعر ليس ترفيها ولا تسلية فالعلم والفكر والحدس والقلب لهم قبلة واحدة هي الواقع بجناحيه الاجتماعي والطبيعي. والشعر بقدرات الخيال ضد الألفة والاعتياد الذي يدمر الإحساس بالحياة ويعطل كل قوى الإدراك. لذلك يصر وليد على أن " الشعر ليس خطاب عقلاء، ولا حتى مجانين. الشعر أداة قتل. ضحيتها المستهدفة الوحيدة الاعتياد. الوحش الذي يضعنا كل يوم في دائرته. فنعتاد كل شيء. نعتاد البؤس. نعتاد القتل. نعتاد الخيانة. نعتاد المهانة. الاعتياد يهذبنا ويقلم أظافرنا ويصطادنا. على الشعر أن يقتل هذا الاعتيادـ وأن يدرك تماما وهو يصنع صورته أنها مثلها مثل سابقاتها منذورة للفناء، وإلا سقطت في فخ الاعتياد".

فالشعر "خطاب الخيال" هو الشعر قاتل الاعتياد هو الشعر الذي مبعثه الدهشة والسؤال، هو الشعر الذي لايغيب الوعي، ولا يزيف الوجد والوجدان. هو النظر المفارق الذي وجدناه في كل نصوص الشاعر وليد علاء الدين في هذا المجموع الشعري، وقدمناه للقاريء عسى أن يجد فيما كتبناه صدقا ومحبة ونظرا مخالفا في وقت تحول النقد شغلة من لا شغلة له.