المؤاكلة والطُّباخة في التراث العربي

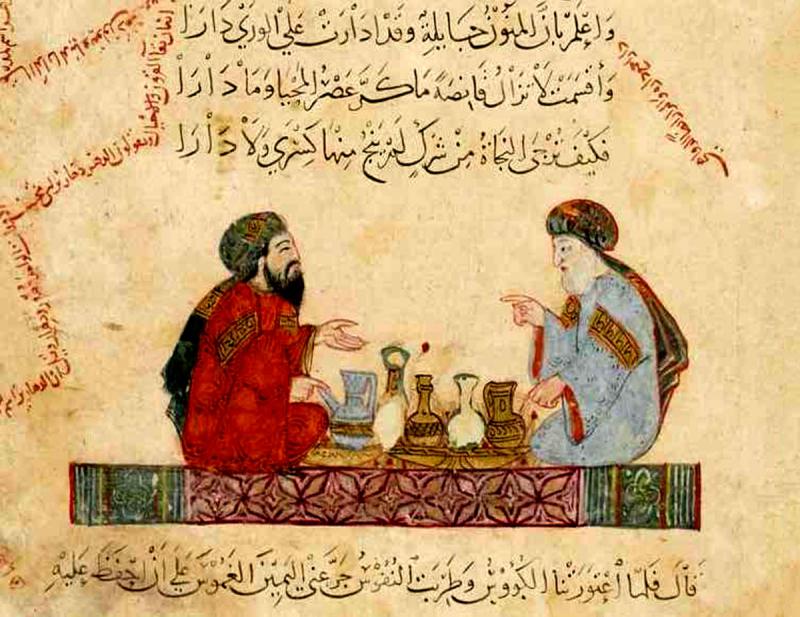

تنفرد العربية بمصدر لغوي يختزل جملة تامة، تفيد باشتراك شخصين أو أكثر في تناول الطعام على مائدة أحدهما. وهذا المصدر هو المؤاكلة، والفعل منه آكل يؤاكل، وإذا أراد شخص أن يصف ضيفه الذي يتناول الطعام على مائدته قال: هذا أكيلي، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة.

ولأن المؤاكلة طقس اجتماعي موروث، مقرون بخصلة الكرم؛ أسمى الخصال المقدرَّة عالياً عند العرب، استَنُّوا لها أعرافاً لا تقل شأناً، في نظرهم، عن شرائع الأديان، فها هو حاتم الطائي، الشاعر الجاهلي الشهير، وأيقونة الكرم العربي، يحضُّ امرأته على أن تبحث عن أَكيل يشاركه طعامه، كي لا تلحقه مذمة إن أكل وحده:

إِذَا ما صنَعتِ الزاد، فَالْتَمِـسِي لَـه أَكِيـلاَ

فَإِنِّـي لَسـتُ آكِلُـه وحـدِي

قصيَّاً بعيداً أو قريباً فإنني

أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

كفـى بك عاراً أن تبيت بِبُطنَةٍ

وحولك أكبادٌ تحنُّ إلى القدِّ ([1])

ولأن إكرام الضيف من شرف المُضيف في أعراف العرب المقدسة، تجد الشاعر المخضرم كعب بن سعد الغَنَوي يقول:

وزادٍ رفَعتُ الكَـفَّ عنْه عـفَافَـةً

لأُوثِر فِي زادِي عـلَي أَكِيلِي ([2])

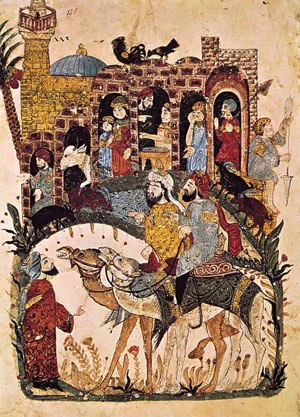

هذه القيم والأعراف لم تتغير عند العربي، حتى بعد انتقاله من مرحلة “الزاد”، أي طعام الخيمة أو القافلة، إلى مرحلة الموائد العامرة بمختلف الأصناف، في العصرين الأموي والعباسي، حين توزعت رقعة الدولة العربية الإسلامية على ثلاث قارات، واستحوذت على معظم سواحل البحر المتوسط، لتصهر في بوتقتها ثقافات الشعوب الداخلة فيها، وتنتج حضارة متمايزة، ذات صبغة أممية، عُرفت باسم “الحضارة العربية الإسلامية”.

وكان من جملة مظاهر هذه الحضارة مطبخ شديد التنوع، بل هو الأكثر تنوعاً عبر التاريخ، جمع صنوفاً كثيرة من المآكل والأشربة والمطيبات، وطرائق شتى من فنون الطُّباخة وتحضير الموائد، مشفوعةً بجملة من الآداب وقواعد السلوك المنسجمة مع أخلاق العرب الأصيلة في الكرم والإيثار، وتلك المشتقة من الشريعة الإسلامية السمحة التي تحتل فيها النظافة والطهارة حيزاً معتبراً.

ونتيجة لكل ذلك؛ كان من الطبيعي أن يظهر في بغداد، في عصورها الذهبية، نوع جديد من التأليف؛ يختص بأصناف الطعام، وصفاتها، ومكوناتها، ومقاديرها، وطرائق عملها، نظراً لأن حركة التصنيف شملت كل شيء يمكن الكتابة عنه وفيه. ولأن بغداد كانت العاصمة، سرعان ما انتقل هذا الفن إلى مختلف المراكز الحضارية العربية الإسلامية، من حلب إلى دمشق إلى القاهرة إلى المغرب والأندلس، حتى بلغت الكتب والرسائل المؤلفة في هذا الفن العشرات، وربما المئات، ولكن ولشديد الأسف لم يصلنا منها إلا القليل بعد ضياع واحتراق الجزء الأكبر من مكتبات الفاطميين والعباسيين والأندلسيين.

عصر الرشيد وأبنائه

يعدد لنا ابن النديم، المتوفى عام 384 هجري/994 ميلادية، في كتابه “الفهرست” تسعة كتب في فن “الطُّباخة” أُلِّفت في بغداد هي: “كتاب الطبيخ” للحارث بن بسخر، و”كتاب الطبيخ” لإبراهيم بن المهدي، و”كتاب الطبيخ” لابن ماسويه، و”كتاب الطبيخ” لإبراهيم بن العباس الصولي، و”كتاب الطبيخ” لعلي بن يحيى المنجم، و”كتاب الطبيخ” لمخبرة، و”كتاب الطبيخ” لأحمد بن الطيب، و”كتاب الطبيخ” لجحظة، و”كتاب السكباج” له، و”كتاب أطعمة المرضى” للرازي، و”كتاب الطبيخ” له ([3]).

لم يصلنا من هذه الكتب إلاَّ شذرات حفظها بعض المصنِّفين اللاحقين. ولكن؛ وبسبب كثرة الاقتباس عنه، يبدو أن كتاب الطبيخ لإبراهيم بن المهدي، المتوفى سنة 224 هجرية/839 ميلادية، أجودها. وإبراهيم هذا هو شقيق الخليفة هارون الرشيد، بويع بالخلافة في زمن المأمون، فهو بالإضافة إلى اهتمامه بفن الطبخ، عرف بفنون الغناء والنغم والإيقاع. له مع إسحق الموصلي مجادلات كثيرة في أصول النغم والإيقاع ([4]).

أما الحارث بن بسخر، فهو مجهول لا نعلم عنه شيئاً سوى تأليفه “كتاب الطبيخ” هذا الذي ذكره ابن النديم، وأن له ابناً ذكره الأصبهاني في كتاب “الأغاني” باسم محمد بن الحارث بن بسخنّر ([5]). وابن ماسويه، المتوفى عام 243 هجري/857 ميلادية، طبيب معروف، اسمه يوحنا بن ماسويه، سرياني الأصل، كان أبوه صيدلانياً في جنديسابور، ثم من أطبّاء العين، في بغداد، نبغ يوحنا حتى كان أحد الذين عهد إليهم الخليفة هارون الرشيد (1 مُحرَّم 149 – 30 جُمادى الأولى 193هـ / 19 فبراير 766 – 24 مارس 809م) بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة. خدم الرشيد والخليفة عبدالله المأمون (15 ربيع الأوَّل 170 – 18 رجب 218 هـ/14 سبتمبر 786 – 8 أغسطس 833 م)، ومن بعدهما إلى أيام الخليفة جعفر المتوكل (شَوَّال 206 – 4 شَوَّال 247 هـ/مارس 822 – 11 ديِسَمْبَر 861 م)، وكان مجلسه ببغداد أعمر مجلس، يجمع الطبيب والمتفلسف والأديب والظريف، له نحو أربعين كتابا معظمها رسائل ([6]).

وأبوبكر الرّازي، الذي يذكره ابن النديم هنا هو طبيب فائق الشهرة، توفي عام 310 هجري/923 ميلادية، وله بالإضافة إلى “كتاب الطبيخ” المفقود حالياً، كتاب “أطعمة المرضى”، و”القانون في الطب” الذي ذكر فيه الكثير من الأغذية وخصائصها، ومنافعها، واستعمالاتها المختلفة لعلاج الأمراض. وأحمد بن الطيب السّرخسي، صاحب كتاب الطبيخ المذكور، متفنن شهير توفي عام 286 هجري/899 ميلادية، ألف “كتاب الطبيخ” على الشهور والأيام للخليفة المعتضد. وأحمد بن إسماعيل بن الخصيب الأنباري الشهير بلقب نطاحة، والمتوفى عام 290 هجري/903 ميلادية، مؤلف للعديد من الكتب إضافة إلى “كتاب الطبيخ” الذي يذكره ابن النديم هنا. وابن المنجِّم، أبوالحسن، علي بن يحيى بن أبي منصور المتوفى عام 300 هجرية/912 ميلادية، كان نديماً للخليفة المتوكل ولا نعرف له كتاباً آخر غير “كتاب الطبيخ” المذكور. وجحظة البرمكي، أبوالحسن، أحمد بن جعفر بن موسى بن خالد بن برمك المتوفى عام 326 هجري/937 ميلادية، شاعر يجيد الغناء، وله بالإضافة إلى “كتاب الطبيخ” كتاب “فضائل السكباج” ([7]).

ويذكر ابن النديم كتاباً في الطبيخ للصُّولي، والصولي هو أبوإسحاق، إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الكاتب المتوفى عام 335 هجري/946 ميلادية، أحد البلغاء والشعراء الفصحاء، وكان إليه ديوان الرسائل في مدة جماعة من الخلفاء، وكان ظريفاً نبيلاً ([8]). ومن المفاجآت كتاب في الطبيخ للجغرافي الشهير أبوالقاسم، عبيدالله بن أحمد بن خرداذبه (205 – 300 هـ /820 – 913 م). أما الكتاب الأخير الذي يذكره ابن النديم في جملة من ألفوا كتباً في الطبيخ؛ يحيى بن أبي منصور الموصلي، ويقول إن أهله بالموصل كثير، وكتبه موجودة، وكان في نهاية حسن الأدب، وله إضافة إلى “كتاب الطبيخ”، “كتاب الأغاني”، عمله على الحروف، وكتاب “العود والملاهي” ([9]).

ابن سيار الوراق

ولا يذكر ابن النديم في حديثه هذا كتاب أبي المظفر، ابن نصر، بن سيار البغدادي الوراق “كتاب الطبيخ وإصلاح الأغذية المأكولات وطيبات الأطعمة المصنوعات، مما استخرج من كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل اللب”، على الرغم من أهميته البالغة، ربما لأن ابن نصر بن سيار لم ينهه في حياة ابن النديم.

لا نعلم الكثير عن ابن نصر بن سيار سوى ما استطعنا أن نستخلصه من كتابه، فهو ورَّاق عاش في بغداد في القرن الرابع الهجري. ويبدو أنه تحصَّل على عدد كبير من الرسائل وكتب الطبيخ، أهمها كتاب إبراهيم بن المهدي، ومجموعة كبيرة من نسخ كتب الطبيخ لعدد من الخلفاء العباسيين، كنسخة المأمون، ونسخة الخليفة الأمين محمد بن هارون (شوَّال 170 – 25 مُحَرَّم 198 هـ/أبريل 787 – 25 سَبْتَمْبَر 813 م)، ونسخة الخليفة المعتصم (شَعْبان 180 – 28 رَبيعُ الأوَّل 227 هـ/أُكْتُوبَر 796 – 5 يَنايِر 842 م)، ونسخة الخليفة الواثق (200 – 232 هـ/816 – 847 م)، ونسخة الخليفة المعتمد (229 – 279 هـ/ 844 – 892 م)، إضافة إلى نسخ عليَّة القوم، كنسخة عبدالله بن عمر، ونسخة محمد بن عمر الهاشمي الشهير باسم ابن دهقانة المعاصر للخليفة المتوكل، ونسخة أبا يُوسُفَ يَعْقُوبُ بنُ إِسْحاقَ الكِنْدِيُّ (185- 256 هـ/801- 873 م).

ويكتسب كتاب ابن نصر بن سيار أهمية خاصة لاشتماله على مختلف جوانب فنون الطُّباخة والمؤاكلة وآدابها، مرتبة ترتيباً حسناً. وقد كتبه لأحد الخلفاء أو الوزراء الكبار، حيث قال في مقدمته: “سَألتَ، أطال الله بقاءك، أن أؤلف لك كتاباً أجمع لك فيه ألواناً مـن الأطعمة المصنوعة للملوك والخلفاء والسادة الرّؤساء، وقد عملت كتاباً شريفاً ومجموعاً ظريفاً، مشتملاً على منافع الأبدان، ودافِعاً لمضارّ… يجمع كلّ الألوان المشويّة، والمطبوخة من اللّحوم المسموطة. وجميع البوارد من الأطيار، والأسماك من الأنهار، بعد أن تصفّحتُ، أيّدك الله، كتب الفلاسفة القدماء، وحكايات المتكلّمين الحكماء، فوجدتها بعيدة الأمد، كثيرة العدد. وعلمتُ أنّ الكثير من الخطاب يضجرك، وأنّ اليسير من الصّفات يقنعك؛ فعمدت إلى الجمهور من خاصّة الأشياء فانتزعته، وإلى الصّحيح من الطّبيخ فأثبتّه، وألغيتُ الإكثار من الخاصّيات، والإطناب في الصّفات، بعد الاستيفاء للمعنى المشار إليه، والقصد المعوّل عليه […]” ([10]).

وكان الكاتب الدمشقي حبيب الزيات أول من أشار إلى هذا الكتاب في مقال موسع في مجلة المشرق عام 1947 بعد أن اطلع على مخطوطة الكتاب في جامعة أكسفورد ([11])، لكن أول من حقق مخطوطته كاملة كان المستشرق الفنلندي كاي أورنبري، وزميله اللبناني سحبان مروة عام 1987 من مخطوطة بجامعة هلسنكي. ومؤخراً أعيد إصدار هذا الكتاب في طبعات متعددة، آخرها الطبعة التي صدرت في بيروت عام 2012 بتحقيق إحسان ذنون.

بعد صدور كتاب ابن نصر بن سيار؛ تراجعت أهمية “كتاب الطبيخ” للكاتب البغدادي محمد بن الحسن ابن الكريم، المتوفى عام 637 هجري/1239 ميلادية، واتضح أنه عالة عليه، منسوخ في مجمله، منه، علماً أن كتاب ابن الكريم سبق أن أثار عاصفة من الانبهار عند أدباء وباحثي مطلع القرن العشرين، وظنوا أنه فريد عصره، فصدرت له طبعتان، واحدة في الموصل ([12])، والثانية في دمشق ([13]).

المطبخ الحلبي

ومن حلب، في واحدة من أزهى حقبها، يصلنا كتاب “الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب” للوزير المؤرخ عمر بن أحمد، الشهير باسم ابن العديم والمتوفى عام 660 هجري/1261 ميلادية. وهو كتاب لا يختص بأطايب الطعام فقط، بل يتعداها إلى العطور وأشنان الاستحمام والتطيب، وطرق تحضيرها وخلائطها العجيبة. وميزة هذا الكتاب أنه عكس المناخ الحضاري المتنوع الذي كانت تعيشه مدينة حلب في ذلك الوقت، بوصفها مدينة المصب في “طريق الحرير”، أهم طرق التجارة العالمية في تلك الأزمنة. ويحيطنا ابن العديم علماً في مقدمة الكتاب بأنه لم يضع فيه شيئاً إلاَّ بعد أن ركَّبهُ مراراً، وتناوله مداراً، واستخلصته لنفسه.

وتكفي نظرة على محتويات الكتاب لكي ندرك فرادته، فقد خصص ابن العديم الباب الأول للطيب، حيث تحدث فيه بشكل مفصل عن العطور، وتركيب العنبر، والصّندل، والعود، والبخور، والذّرائر، والأدهان العطرة، وطرائق صنعها ومكونات تركيبها. وفي الباب الثاني تحدث عن تحضير الأشربة؛ مثل السّوبيا، وعصير الرمان، وعصير الليمون، وعصير المشمش، واللوز، والأترنج، والسفرجل. وخصص باباً لأنواع الدجاج، وطرق طبخه صفاته، وباباً للأطعمة المنشّفة، وما يجري مجراها، فذكر السنبوسك وأنواعه، والشرائح المصرية، والملوخية وأنواعها، والباذنجان، وباباً للحلاوات والمخبوزات، وما يجري مجراها، وباباً للمخللات والكوامخ والملوحات وصفات صنعها، وباباً لأنواع الأشنان والصابون المطيبات، وباباً للمقطرات تحدث فيه عن تصعيد ماء الورد، والزعفران، والكافور، والعود، والصندل، وماء السنبل، والقرنفل، وماء القرفة، وقشور الأترج، وغيره ذلك ([14]).

ومما يؤسف له أنه لم يصلنا في هذا الباب من أدباء دمشق سوى رسالة قصيرة عديمة الفائدة بعنوان “رسالة في الطُّباخة”، لجمال الدين يوسف بن حسن الصالحي الدمشقي، الشهير بابن المبرد، والمتوفى عام 909 هجري/1513 ميلادية، وهي مَسرد مختصر بصفات بعض الأطعمة، منقول من كتب الطبيخ السابقة، من دون أدنى إضافة ([15]).

المطبخ المصري

ويصلنا من مصر في أحد عصورها الذهبية، أعني عصر المماليك البحرية، كتاب “كنز الفوائد في تنويع الموائد”، لمؤلف مجهول، ربما ضاع اسمه بسبب عادة بعض سُرَّاق المخطوطات في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، بتمزيق الصفحة الأولى من المخطوط لإخفاء اسم مالكه الأصلي، أو لإخفاء علامة أو ختم يدل على أنه موقوف في إحدى الخزائن المعروفة. وهو كتاب ثمين بكل ما فيه، إذ؛ على الرغم من أنه ينتمي لكتب الطبيخ العربية السابقة، ويشبه في الكثير من صفاته ما كان معروفاً في بغداد أو حلب، إلاَّ أنه يتفرد بذكر بعض الأصناف التي تنفرد بها مصر، ومازالت، وتمنح المطبخ المصري خصوصيته.

صدرت الطبعة المحققة من هذا الكتاب النفيس للمرة الأولى بتحقيق مانويلا مارين وديفيد واينز، وصدر عن “دار فرانز شتاينر” في شتوتغارت، بدعم وزارة الأبحاث العلمية والتكنولوجية في ألمانيا الاتحادية. وطبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت عام 1993.

ومما كتبه المؤلف المصري المجهول في تقديمه للكتاب: “أمّا بعد، فإنّي ذاكر في كتابي هذا من الحلو والحامض، والسّاذج والمقلي والمشوي، وأصناف عمل الحلوى والجواذيب وما أشبهها، وأصناف أعمال السّمك من سائر صنوفه وصُلوصاته وصباغه، وأصناف المخلّلات والمخردلات، وما يُعمل من الألبان من الأصناف كالبيراف، والجاجق، والكُبر، والقنبريس، والكامخ وغير ذلك. وأعمال المشروبات من سائر أصنافها كالفُقّاع والأقسما، والشّش، والسوبيا، ونقوع المشمش المطيّب، وغير ذلك، وأصناف ما يستعمل بعد الطّعام من المهضّمات؛ من الأشربة والمعاجين والجوارشنات (الهاضمات) وغير ذلك ممّا يناسبه. ثمّ بعد ذلك أعمال الطّيب كالأشنان المطيّب، والصّابون المطّيب، والبخورات والذرائر، والتصعيدات، وأدوية العرق. ثمّ أذكر بعد ذلك ادّخار الفواكه وغيرها وخزنها إلى غير أوانها” ([16]).

ومن المرجح أن كتاب المجهول المصري قد استوعب بعض ما جاء في الكتاب المفقود للأمير المختار عزّ الملك محمّد بن أبي القاسم المسبّحيّ “الطعام والإدام في صفة ألوان الطعام وما يقدم على الخوان”، الذي عاش في كنف الحاكم بأمر الله الفاطمي (985 – 1021م) ([17]).

أما كتاب “زهر الحديقة في الأطعمة الأنيقة”، لابن مبارك شاه الحنفي ([18])؛ فما هو إلا نسخة تكاد أن تكون مطابقة لكتاب “كنز الفوائد” لم نر فيه أي فائدة أو إضافة تذكر.

المطبخ الأندلسي والمغاربي

ومن الأندلس وصلنا كتابان في الطبيخ وتنويع الموائد؛ الأقدم من القرن السادس الهجري، كان مؤلفه يعيش، على الأرجح، في غربي الأندلس. والنسخة التي بين أيدينا مبتورة الأوّل والآخر، ولا يمكن على وجه التّحقيق معرفة عنوانها ولا اسم مؤلّفها. وهي مكتوبة بخطّ مغربي واضح، وقد نصّ النّاسخ في آخرها على تاريخ نسخ الكتاب، وهو 13 رمضان عام 1012هجري، 14 شباط/فبراير 1604ميلادية.

حقق الكتاب المستشرق أمبروزيو أويني ميراندا عام 1961، ونشر في “صحيفة معهد الدراسات الإسلامية” في مدريد بعنوان “الطبيخ في المغرب والأندلس في عهد الموحدين”، وهو كما يقول محققه: “مجموعة من بطاقات بصفة ألوان الطّعام، ويبلغ عددها أكثر من خمسمائة بطاقة لم يتبع في ترتيبها نظام واضح”.

يبدأ المؤلف المجهول كتابه بإيراد صفة ألوان من اللّحم المدقوق، مثل المركاس والبنادق والأحرش الذي كان يسمّى في مراكش الإسفيريا. ثمّ يتحدّث عن الشّواء فيفصّل الكلام عن شواء الدّجاج، ولحم الضّأن والبقر والطّيور، ويذكر بعد ذلك من الألوان المطهوّة ثلاثة وستّين لوناً. وبعد ذلك يتكلّم عن التفايا والمجبنات والمخبزات والخبيصيّة، ويخرج عن ذلك فجأة إلى الحديث عن الخبز المورق والقطائف والسكّريّات، ثمّ عن ألوان من الباذنجان والبيض المحشو والسكباج، ويعود بعد ذلك إلى الحديث عن الفالوذجات وأنواع الحلوى، وينتقل بعد ذلك مرّة أخرى إلى البنادق، واللّحم المطهو والمشوي والخضر المختلفة.

ثمّ يشرع في فصل جديد يورد فيه صفات ألوان من الطّعام، نقلها عن كتاب إبراهيم من المهدي، وألوان أخرى كانت تقدّم في قرطبة وإشبيلية وغربي الأندلس. وبعد ذلك يفرد فصلاً لألوان الحيتان (الأسماك بلهجات الأندلس والمغرب)، ثمّ للثرائد، والكسكسو، والأرزّ، والهرائس، والفداوش، والرّفيس، والخبيز، ويعود بعد ذلك للكلام عن الحلوى والكعك ([19]).

أما الكتاب الثاني فهو “فضالة الخِوان في طيبات الطعام والألوان” لابن رزين التّجيبي، علي بن محمد المتوفى عام 692 هـ/1293 ميلادي، وهو يشمل فنون الطبخ في الأندلس والمغرب في بداية عصر بني مرين، وبحسب محققه محمد بن شقرون فإن كتاب “فضالة الخِوان”، يتميز بدقةٍ وتماسكٍ في أجزائه، وترتيب عناصره، وتسلسل فقراته، داخل إطار واضح المعالم، محكم البنية، مما يضفي عليه صبغة خاصة، تشكل وحدته، وتؤكد أصالته ([20]).

آداب المؤاكلة

وإلى جانب صفات الأطعمة؛ وطرق عملها، لم تخل كتب الطبيخ وتنويع الموائد من أبواب تتعلق بآداب المؤاكلة، بل خصص بعض المؤلفين لها رسائل وكتب مستقلة. وكانت طريقتهم في عرض تلك الآداب سرد نقائضها، وهي طريقة معروفة عند المناطقة، تتقصد، عبر التنفير من العادات المستقبحة والمستهجنة، إثبات العكس وهو الصحيح.

وبحسب ما وصلنا من مؤلفات، فإن أول جامع لآداب المؤاكلة في أضمومة واحدة، بعد أن كانت متفرقة بين صفحات كتب الأدب، هو ابن سيار الوراق. ومما كتبه في ذلك: “[…] لا يغمس أنامله، ولا يُسرع المضغ، ولا يُكثر الضّحك، ولا يعضّ اللّحم بأسنانه ويرده في الصّحفة، ولا يتناول ما بين يدي غيره، ولا يكبّر اللّقم، ولا يفتّ الخبز، ولا يحلحل، ولا يعتمد الخلّ، ولا ينفض البقل، ولا يغمس الخبز في الدّسم، ولا يُكثر من اغتراف الحبوب والأمراق خوفاً من أن يسيل على الثياب؛ ويُنسب فيه إلى الشّرَه، ولا يفسخ الدّجاج بيده خوفاً من الازدلاق؛ وهو أن يكون تحت جلد الدجاجة أو مَعاطف أكنافها دسم فيطير على ثياب مَن يكون بإزائه، أو يكون ملاصقاً له، بل يقطع بالسّكّين على مواضع المفاصل. ولا يحمل يده في الحلوى ولا يدخل فيه الطّعام الحار ولا يزْدرِده ولا يكثر شرب الماء، ولا يتجشّأ ظاهراً، ولا يُمشمش العظام، ولا يمصّ المخاخ، ولا يعضّ الفواكه إن حضرت قبل الطّعام؛ ولا يمد يده إلى قطعة لحم مشهورة، ولا بيضة منظورة، ولا سنبوسجة مشتهاة، ولا ما تنازعت الأنفس إليه، ووقع الشهوات عليه […]” ([21]).

ومن الحقبة الأيوبية في مصر يأتينا كتاب فريد لمؤلف متعدد المواهب، امتهن حرفة الجزارة، يدعى يحيى بن عبدالعظيم بن يحيى المصري الجزار، بعنوان “فوائد الموائد”، قال في مقدمته إنه أراد وضع مختصر في المآكل والكلام عليها.

بوَّب الجزار كتابه في عشرة أبواب هي: “في مدح الطعام والكلام عليه”، و”في آداب المضيف مع ضيفه”، و”في تسهيل الحُجِّاب وقت الطعام”، و”في الذي شغله نهمه عن حقوق ضيفه”، و”في ذم البخيل بالطعام”، و”في آداب الضيف مع مضيفه”، و”في ذم نهم الضيف”، و”في ذكر ما يُستقبح من أفعال الضيف”، و”في أوصاف الطفيلية ونوادرها”، و”في ذكر فضول الضيف” ([22]).

وبناءً على الفصل الثامن من “فوائد الموائد” الذي عدد فيه الجزار خمساً وعشرين عيباً، من عيوب المؤاكلة؛ وضع الشيخ بدرالدين الغزي، من أدباء العصر المملوكي الثاني، رسالة مطولة عنوانها “آداب المؤاكلة”، جمع فيها، بالإضافة إلى العيوب التي تحدث عنها الجزار، ستة وخمسين عيباً آخر بحيث بلغت جملة العيوب التي رصدها “واحداً وثمانين عيباً، من عَلِمها وتجنبها كان خبيراً بآداب المؤاكلة”، بحسب قوله([23]).

الهوامش:

[1] حاتم الطائي، ديوان حاتم الطائي، شرحه وقدم له أحمد رشاد، (بيروت، دار الكتب العلمية 2002)، ط 3، ص. 35.

[2] ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، مج 3، (بيروت، دار الكتاب العربي )، ص. 242.

[3] ابن النديم، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، (بيروت، ط2، دار المعرفة 1997)، ص. 386.

[4] للتوسع في سيرة إبراهيم بن المهدي ثمة مصادر كثيرة منها: (أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، (بيروت، دار صادر 1971)، ج 1، ص. 386.

[5] أبوالفرج الأصبهاني، الأغاني، (بيروت، دار إحياء التراث العربي 1994)، المجلد 12، صص. 298- 302.

[6] خير الدين الزركلي، الأعلام، (بيروت، دار العلم للملايين، ط 15، 2002)، المجلد 8، ص. 211.

[7] ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، ص. 179.

[8] الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 7، ص. 136.

[9] ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، ص. 213.

[10] أبوالمظفر محمد بن نصر بن سيار، كتاب الطبيخ وإصلاح الأغذية المأكولات وطيبات الأطعمة المصنوعات مما استخرج من كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل اللُّب، تحقيق: إحسان ذنون الثامري ومحمد عبد الله القدحات، (بيروت، دار صادر 2012)، صص. 3، 4.

[11] حبيب الزيات، كتاب الطبيخ وإصلاح الأطعمة في الإسلام، في مجلة المشرق، السنة 41، (بيروت، 1 يناير 1947)، صص. 1- 26.

[12] محمد بن الحسن بن محمد ابن الكريم، كتاب الطبيخ، تحقيق: داود جلبي، (الموصل، مطبعة أم الربيعين 1934).

[13] محمد بن الحسن بن محمد ابن الكريم، كتاب الطبيخ ومعجم المآكل الدمشقية، تحقيق: داود جلبي، وفخري البارودي، (بيروت، دار الكتاب الجديد 1964).

[14] ابن العديم، الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب، تحقيق: سليمى محجوب و دريّة الخطيب، (حلب، معهد التراث العلمي العربي 1988).

[15] حبيب الزيات، كتاب الطُّباخة هو مرتب على الحروف لابن المبرد، المشرق: السنة 35، تموز/ يوليو (1937)، صص. 370- 376.

[16] المجهول المصري، كنز الفوائد في تنويع المواحد، تحقيق: مانويلا مارين وديفيد واينز، (شتوتغارت، دار فرانز شتاينر 1993)، ص. 1.

[17] ابن خلكان، وفيات الأعيان، مرجع سابق، ج 4، ص. 378.

[18] شهاب الدين أحمد بن مبارك شاه الحنفي، زهر الحديقة في الأطعمة الأنيقة، تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول، (القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث 2007).

[19] المجهول الأندلسي، كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، تحقيق: أمبروزيو أويني ميراندا، (في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد)، المجلدان التاسع والعاشر، 1961، 1962، صص. 15- 256.

[20] ابن رزين التجيبي، فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان، تحقيق محمد بن شقرون، (بيروت، دار الغرب الإسلامي 2022).

[21] ابن سيار، كتاب الطّبيخ، مرجع سابق، ص. 513.

[22] أبو الحسين جمال الدين الجزار، فوائد الموائد، تحقيق إحسان إبراهيم السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، (بغداد، مج 27، صص. 204- 235، (1976)، ومج 28، صص. 153- 171، (1977).

[23] بدرالدين أبي البركات محمد الغزي العامري الدمشقي، آداب المؤاكلة، تحقيق عمر موسى باشا، (دمشق، دار ابن كثير 1987)، ص. 17.